熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

摘要

一種能快速吸收分子氧的材料(稱為氧清除劑或脫氧劑(DOA))具有多種工業用途,如食品保鮮、金屬防腐和煤炭脫氧。鑒于氧氣對癌癥生長至關重要,通過消耗腫瘤內氧氣來餓死腫瘤是一種潛在的有效抗癌策略。在這里,我們展示了一種可注射的聚合物改性硅化鎂(Mg2Si)納米粒子,它可以通過清除腫瘤內的氧氣來充當DOA,并形成副產品阻止腫瘤毛細血管重新獲得氧氣。這種納米粒子是通過自增高溫合成策略制備的。在酸性腫瘤微環境中,Mg2Si會釋放硅烷,硅烷會與組織溶解氧和血紅蛋白氧發生高效反應,形成氧化硅(SiO2)聚集體。這種就地形成的二氧化硅會阻塞腫瘤毛細血管,阻止腫瘤獲得新的氧氣和營養物質。

引言

納米技術通過各種功能性納米材料,包括給藥納米載體、納米放射增敏劑、光熱納米試劑和光動力納米平臺,在癌癥治療方面取得了重大進展。然而,關于腫瘤饑餓材料的研究卻很少,而腫瘤饑餓是一種眾所周知且前景廣闊的治療策略。通過癌癥饑餓療法,可以停止向腫瘤輸送氧氣和營養物質的血液供應,從而抑制腫瘤的快速生長。因此,具有臨床前景的可行癌癥饑餓方案和藥物備受關注。

抗血管生成療法是一種癌癥饑餓療法,可抑制腫瘤內不必要的血管生長,并阻斷營養和氧氣的供應。鑒于氧氣對癌癥生長至關重要,而缺乏氧氣會導致缺氧引起的細胞死亡,我們假設也可以通過直接去除腫瘤內的氧氣來使腫瘤處于饑餓狀態。雖然目前已有各種脫氧劑,如鐵粉、抗壞血酸和亞硫酸鹽,但要設計出一種能滿足癌癥饑餓劑各種要求的藥物仍是一項挑戰。這種藥劑必須具有生物相容性,因此不包括任何有毒物質,如重金屬。此外,它還必須具有較高的脫氧效率和長期氧清除劑的特性,并具有腫瘤組織特異性。此外,出于實用目的,它還應易于用注射器注射。癌癥饑餓療法中另一個棘手的問題是如何通過未受損的血管使脫氧的腫瘤快速復氧。

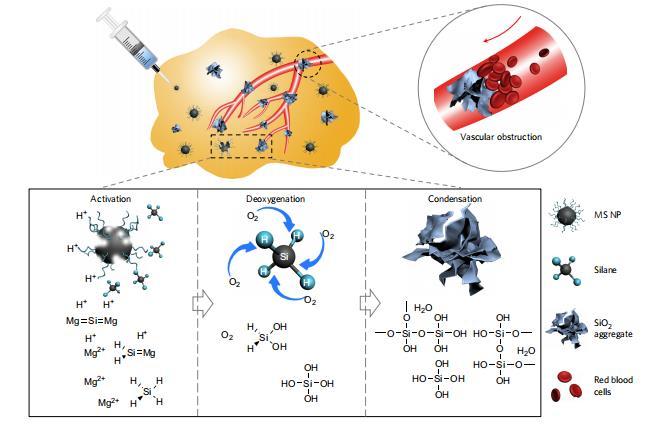

圖1 MS NPs作為腫瘤內DOA用于特定癌癥饑餓療法的示意圖。在酸性腫瘤微環境的激活下,MS NPs產生活性硅烷,從而產生高效的脫氧效應,并在腫瘤毛細血管中產生原位SiO2阻斷劑,從而防止不必要的再吸氧。脫氧后的腫瘤如果得不到進一步的氧氣供應,就會在缺乏必要的能量代謝的情況下窒息而死。這里的MS NP是PVP改性的Mg2Si納米粒子。

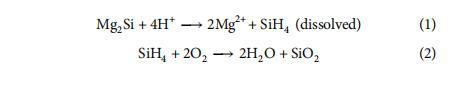

在此,我們報告了聚乙烯吡咯烷酮(PVP)修飾的Mg2Si納米粒子(MS NPs)作為一種合格的脫氧劑(DOA)實現特異性腫瘤饑餓療法的情況(圖1)。由于獨特的糖酵解代謝會導致腫瘤微環境呈弱酸性,因此MS NPs可通過以下反應被激活,專門清除環境中的氧氣:

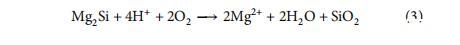

總反應:

有趣的是,中間體硅烷(SiH4)在空氣中是臭名昭著的自燃氣體,具有爆炸危險。本研究巧妙地利用了硅鎂與氧氣的這種高反應性,發現硅鎂緩慢釋放出的溶解硅氫(等式(1))可作為安全的氧氣清除劑(等式(2))。理論上,一摩爾的Mg2Si可以消耗兩摩爾的氧分子(等式(3)),這表明氧氣消耗效率很高。與生物相容的Mg2+、H2O和SiO2是唯一的脫氧產物,這減少了對潛在副作用的擔憂。非常重要的是,幸運的是,原位生成的二氧化硅聚集體可以阻塞腫瘤毛細血管,并通過阻斷不良血液供應來維持瘤內缺氧(圖1)。

方法

材料和試劑。鎂粉(200目,99%)、硅粉(200目,99.9%)、氫氧化銨(NH3·H2O)和PVP(平均相對分子質量為30,000(PVP30))購自國藥集團化學試劑有限公司。所有化學試劑均為分析級,直接使用,無需進一步純化。實驗中使用的超純水由ELGA水純化系統制備。

MS NPs的合成。MSNP是通過SHS方法合成的。通常,將100毫摩爾的鎂粉和40毫摩爾的硅粉混合并置于25毫升的氧化鋁坩堝中。然后,在Ar/O2(5%O2)氣氛下,將混合物在500℃下加熱3小時,升溫速率為10℃/min。自然冷卻至室溫后,將生成物浸入含有2克PVP30的200毫升95%乙醇溶液中,然后在60℃下超聲處理5小時,使氧化鎂充分水合。隨后將懸浮液以每分鐘5000轉(rpm)的轉速輕輕離心10分鐘,以除去不溶解的Mg(OH)2和其他大顆粒。然后在13,000rpm轉速下離心15分鐘,收集分散的MS NPs,并用乙醇洗滌三次。對照Mg2Si粒子是按照傳統的固體方法制備的,在純氬氣環境下,將含有80mmol鎂和40mmol硅的粉末混合物在600℃下加熱3小時,升溫速率為10℃/min。

材料特征。X射線衍射是在Rigaku D/MAX2250 V型儀器上進行測量的,測量條件為Cu Kα(λ=0.154056nm),掃描速度為5°/min,2θ范圍為20-70°。使用FEI Magellan 400顯微鏡獲得了SEM圖像和相應的元素分布。配備了Gatan GIF 963濾光片的JEM-2100F顯微鏡在200kV的電壓下工作,獲得了與EELS相結合的TEM圖像。使用Agilent 700系列儀器,通過電感耦合等離子體光發射光譜(ICP-OES)測定元素濃度。使用Nano-ZS90 Malvern Zetesizer通過動態光散射測量粒度分布。傅立葉變換紅外光譜(FTIR)在Nicolet 7000-C光譜儀上使用KBr顆粒進行測量。

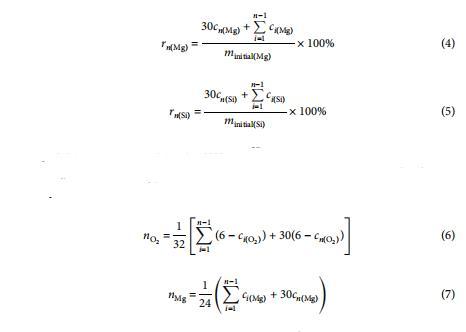

體外pH依賴性脫氧。將等量的0.5毫升制備好的MSNP溶液(0.1M MS NPs,以ICP-OES測定的鎂濃度為基準)密封在截止分子量為3,000Da的透析袋中。然后,將這些透析袋放入塑料管中,并浸入30毫升不同pH值(7.4、6.5和5.4)的緩沖介質中,所有緩沖介質均在37℃下進行預處理,以達到溶解氧平衡(37℃下為~6μg/ml)。在給定的時間間隔內,用Unisense氧微電極測量溶解氧的濃度,并收集1毫升培養基,用ICP-OES測定鎂和硅離子的釋放濃度(μg/ml),同時返回1毫升新鮮的緩沖培養基。鎂離子(rn(Mg))和硅離子(rn(Si))隨時間變化的釋放比率分別按公式(4)和(5)計算:

其中,cn(Mg)和cn(Si)分別為第n次采集時測得的鎂和硅的濃度,常數minitial(Mg)和minitial(Si)分別為原始鎂(4,860μg)和硅(2,800μg)的總量。隨時間變化的溶解氧消耗量(nO2)和鎂釋放量(nMg)用公式(6)計算:

其中,cn(O2)是第n次測量中測得的溶解O2濃度(微克/毫升)。所有實驗均一式三份獨立進行。數據取平均值±s.d.,最佳擬合線基于假一階動力學。最后,收集在pH=6.5和5.4條件下透析袋中觀察到的白色絮凝物,用水沖洗并冷凍干燥,用于傅立葉變換紅外分析。