熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

摘要

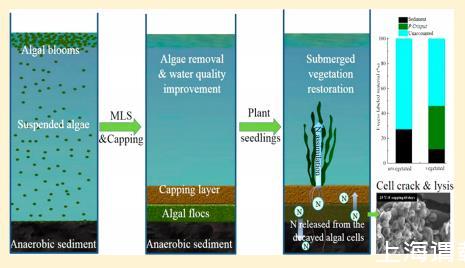

將藻類優勢向大型水生植物優勢的轉變,是治理人為富營養化湖泊的關鍵。藻類來源的營養物質可在藻華向大型水生植物過渡過程中被利用,從而緩解富營養化問題。然而,在藻華主導的水域中,這一過程卻鮮有發生。本研究驗證了以下假設:通過地球工程手段,可在不同溫度(8℃和25℃)下促進藻華向大型水生植物的轉變,并轉移藻類營養物質。微呼吸系統實驗結果表明,絮凝-封蓋處理不僅能清除富營養水體中的微囊藻水華,還能促進藻類分解并融入沉水植物(Potamogeton crispus)的生物量。絮凝-封蓋處理可觸發藻細胞裂解。與對照組相比,處理組的藻類光合作用和呼吸速率顯著降低,葉綠素a(Chl-a)濃度明顯下降。15N示蹤研究顯示,8℃和25℃條件下,沉水植物可分別吸收藻類氮源的3.3%和34.8%。研究表明,絮凝-封蓋方法能有效促進藻類向大型水生植物優勢的轉變,這對恢復水生生態系統具有關鍵意義。

引言

自然水體中的有害藻華對全球水生生態系統、環境和公共健康構成嚴重威脅。藻華的形成限制了光線向更深水層的穿透,由于光合作用速率降低,可能抑制沉水植物的生長。恢復清水狀態可以觸發沉水植物的生長,這對于維持湖泊的清水狀態起著關鍵作用。然而,由于藻華消亡緩慢且不受控制,在已形成藻華的水體中通過自然過程難以實現這一目標。此外,藻類主導水體中的養分總是優先用于藻類生長而非沉水植物。另外,藻華引起的底部光照限制和低氧水平會嚴重抑制大型植物種子萌發和生長。因此,有效去除藻華并恢復水體透明度對于沉水植物生長和水生生態系統恢復至關重要。

在過去的幾十年里,人們做出了許多努力來去除藻華,包括降低水體中的營養鹽濃度。通過向水中添加固相磷吸附劑、鋁鹽或鐵鹽、化學物質以及殺藻劑等湖內地球工程方法,已能較好地同時解決富營養化和有害藻華問題。然而,使用不可生物降解的金屬鹽或其他化學物質引起的副作用日益受到關注。此外,人們廣泛認識到,即使將營養鹽濃度降低到低于植被退化時的水平,也往往不足以恢復植被茂盛的清水狀態。一些研究通過改性粘土/土壤絮凝沉降將有害藻華從水柱中消除。考慮到藻華期間水體中相當大比例的養分儲存在藻細胞內,改性粘土/土壤方法可以加速藻華及其細胞內養分以環境友好、副作用較小的方式沉降到沉積物中。然而,許多沉降的藻細胞可能在低溫弱光條件下存活于湖底一段時間,并可能在來年成為藻華的種源。此外,從衰亡藻生物量中釋放的養分可能助長藻類生長,并維持湖泊的富營養狀態。

如果藻生物量衍生的養分能夠被沉水植物同化,則有可能通過將過量藻源養分轉移至食物網來促進生態系統恢復。然而,從衰亡有害藻華中釋放的養分在下個生長季節總是優先被藻類而非沉水植物利用,這加劇了從藻類優勢向大型植物優勢轉變的難度。沉降有害藻華后使用天然土壤覆蓋已被建議用于防止藻絮體/沉積物再懸浮并減少營養鹽向水柱的釋放。除了通過絮凝提高透明度外,用土壤或粘土覆蓋可以改善沉積物缺氧狀況,這可能為恢復沉水植物構建合適的生境。此外,一旦藻絮體被天然土壤覆蓋,藻生物量應被掩埋并在覆蓋層下分解,從衰亡藻生物量中釋放的養分可被保留在沉積物中。這些來自藻類的過量養分具有用于沉水植物生長的巨大潛力。因此,通過重建具有適宜光照、氧氣水平和可用養分的生境,將促進沉水植被的重建。然而,據我們所知,此類地球工程方法對從已形成藻華向沉水植物養分轉化過程及機制的影響仍待探索。

在本研究中,進行了藻生物量活力和氮同化實驗,以探索在水-沉積物柱狀系統中從有害藻華(銅綠微囊藻)向沉水植物(蓖齒眼子菜)優勢轉變的過程和機制。使用改性土壤絮凝和天然土壤覆蓋相結合的方法,在8°C、25°C和35°C的不同溫度下處理有害藻華。研究了對照組、絮凝處理組和絮凝-覆蓋處理組中藻細胞的葉綠素a濃度、形態以及光合作用和呼吸速率。進行了15N示蹤研究,以探索在兩個溫度(即8°C和25°C)下沉水植物對微囊藻源氮的吸收過程和效率。基于這些結果,本研究旨在檢驗絮凝和覆蓋處理對將有害藻華轉變為沉水植物的協同效應,并證明利用地球工程技術可以促進從有害藻華向沉水植物的轉變。

材料與方法

藻類、土壤和絮凝劑。銅綠微囊藻是一種眾所周知的淡水水華形成藍藻。銅綠微囊藻菌株(FACHB-905)購自中國科學院水生生物研究所,并在實驗室中使用含有98%15N(以Na15NO3形式,購自Sigma-Aldrich)的滅菌BG11培養基培養。本研究使用的所有藻類批次培養物均在光照培養箱中于25±1°C、冷白色熒光燈2000-3000勒克斯、12小時光照/12小時黑暗條件下保存。在assimilation實驗前3天,向藻類批次培養物中補充含有98%15N(以Na15NO3形式)的BG11培養基以補償培養基損失。

土壤采集自太湖(中國)岸邊,用去離子水洗滌,并在90°C下干燥10小時。用于絮凝和覆蓋的土壤經過研磨,并分別通過180目(<90μm)和40目(>380μm)篩網篩選。將100 mg殼聚糖(購自青島海生生物工程有限公司)加入100 mL 0.5%HAc(1 g/L)中攪拌直至全部溶解,配制殼聚糖溶液。為改性土壤,將100 mL土壤懸浮液(100 g/L)加入300 mL殼聚糖溶液(1 g/L)中。該混合物每次實驗前新鮮配制。所有容器和材料在使用前均經過滅菌處理。

藻生物量活力實驗。使用處于指數生長中期至后期的藻培養物進行實驗。實驗在27個內徑8.4厘米、高50厘米的有機玻璃柱中進行,持續60天。將1升葉綠素a濃度為5670μg/L(7.3-7.7 x 10^7細胞/mL)的水華水倒入柱中。選擇8°C、25°C和35°C的培養溫度來模擬中國太湖春季、初夏和仲夏的實際溫度。太湖每年發生嚴重的有害藻華,藻類在春季開始快速生長,水華發生在夏季。

相關新聞

相關新聞