熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

研究簡介:諾氟沙星(NOR)是一種廣泛應(yīng)用于人類、獸醫(yī)和畜牧業(yè)的抗生素,因其廣譜活性和良好的口服吸收性而被廣泛使用。隨著其在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用,NOR通過人和動物的排泄物進入農(nóng)田土壤,導致土壤污染。已有研究發(fā)現(xiàn)NOR可以通過土壤-植物系統(tǒng)積累到植物體內(nèi),對人類健康和生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)成風險。水稻作為全球最重要的糧食作物之一,其對NOR的吸收和積累尤其值得關(guān)注。鐵斑是水稻根表常見的一種現(xiàn)象,它由根釋放的氧氣和氧化劑引發(fā),導致亞鐵離子氧化并在根表形成鐵氧化物或氫氧化物沉積。鐵斑對重金屬的吸收有抑制或促進作用,但其對水稻吸收抗生素的影響尚不清楚。

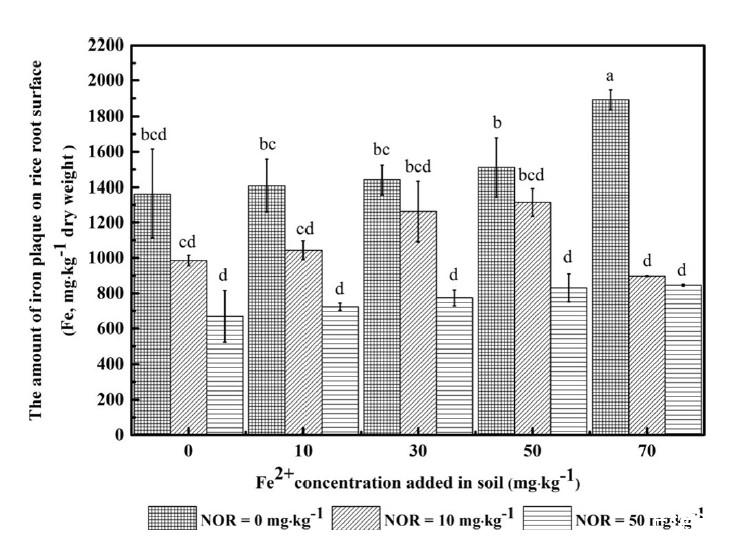

本研究旨在探討鐵斑(鐵氧化物沉積)對水稻幼苗吸收和轉(zhuǎn)運諾氟沙星(一種廣泛使用的抗生素)的影響。研究通過盆栽實驗,使用添加了不同濃度諾氟沙星(10和50 mg/kg)的水稻土進行實驗,并通過添加不同量的Fe(II)來誘導鐵斑的形成。實驗使用了來自天津薊縣的水稻土,其pH值為5.31,有機質(zhì)含量為0.89%。實驗設(shè)置了三種NOR處理(0、10、50 mg/kg)和五種Fe(II)處理(0、10、30、50、70 mg/kg)。通過在土壤中添加Fe(II)-EDTA來誘導鐵斑的形成。

實驗中,水稻幼苗在溫室條件下生長一個月,期間保持淹水環(huán)境。實驗結(jié)束后通過熒光顯微鏡分析、高效液相色譜(HPLC)和火焰原子吸收光譜(FAAS)等技術(shù)對鐵斑、NOR在水稻中的分布和濃度進行了分析。本研究揭示了鐵斑在水稻吸收和轉(zhuǎn)運諾氟沙星中的重要作用,為理解抗生素在土壤-植物系統(tǒng)中的行為提供了新的視角。通過合理控制土壤中鐵的添加量,可以有效減少水稻對NOR的吸收,從而降低通過食物鏈對人類健康的潛在風險。

Unisense微電極系統(tǒng)的應(yīng)用

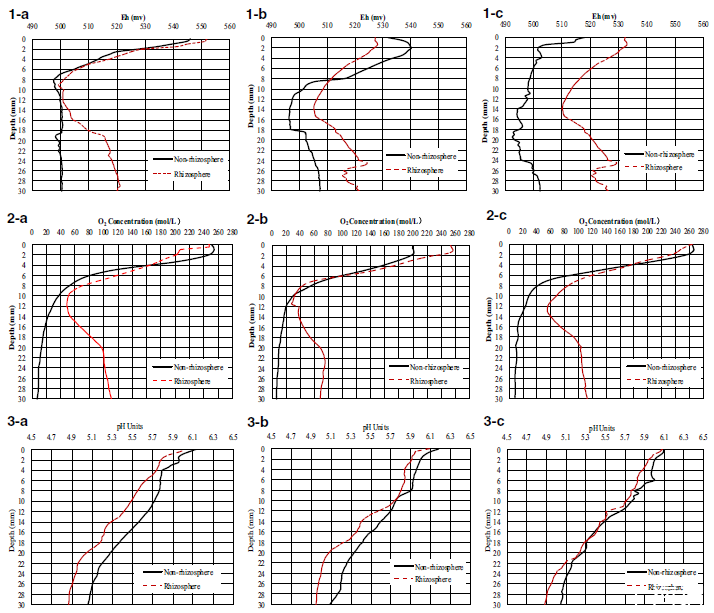

Unisense微電極被用于測量水稻根際和非根際土壤中的氧化還原電位(Eh)、pH值以及氧氣(O?)濃度分布。使用Unisense微電極,研究者能夠在不同深度的根際和非根際土壤中測量Eh值,從而繪制出Eh的垂直分布圖。Eh值的測量評估了水稻根系對土壤氧化還原環(huán)境的影響。結(jié)果顯示添加諾氟沙星(NOR)會降低根際土壤的Eh值,而同時添加Fe(II)則會提高Eh值。這表明鐵斑和根際氧化作用對NOR的吸附和積累有顯著影響。pH值的測量有助于理解水稻根系對土壤酸堿度的調(diào)節(jié)作用。測試根際土壤的pH值低于非根際土壤,這可能是由于根系釋放的有機酸和氧氣的氧化作用導致的。氧氣濃度反映了根系對氧氣的釋放和利用情況。使用Unisense微電極,研究者能夠在不同深度的根際和非根際土壤中測量O?濃度,從而繪制出O?濃度的垂直分布圖。

實驗結(jié)果

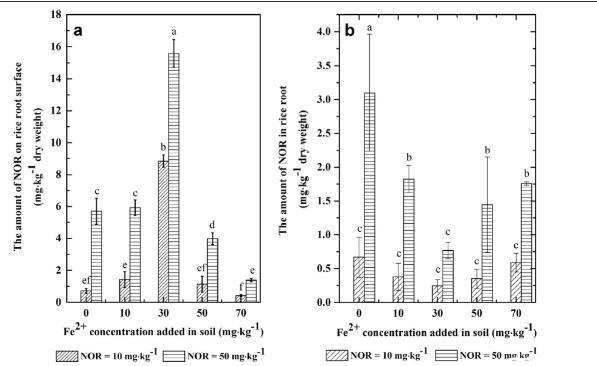

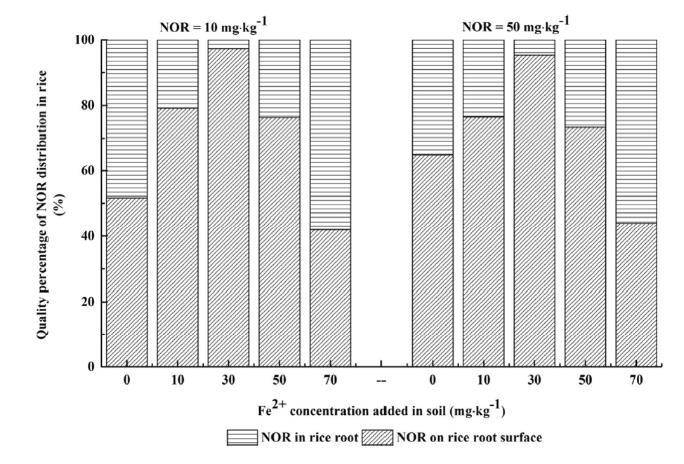

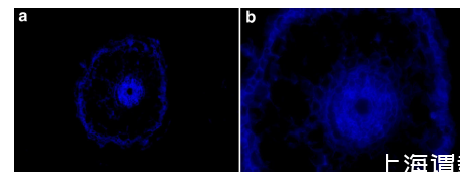

明確了鐵膜在土壤-水稻系統(tǒng)中對NOR遷移轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵調(diào)控作用,強調(diào)了根際過程與污染物行為耦合的重要性。諾氟沙星的存在會抑制水稻根表鐵膜的形成,且抑制程度隨NOR濃度(從10 mg·kg?1增至50 mg·kg?1)升高而增強。這可能是由于NOR與Fe(II)在土壤中形成復合物,減少了Fe(II)向根表的遷移和氧化沉淀。鐵膜對NOR的uptake(吸收)具有濃度依賴性的屏障效應(yīng)。在高濃度NOR(50 mg·kg?1)條件下,鐵膜(尤其在Fe(II)添加量為30 mg·kg?1時)能有效阻礙NOR向水稻根內(nèi)轉(zhuǎn)運,表現(xiàn)為根表NOR積累量增加而根內(nèi)積累量減少。然而,在低濃度NOR(10 mg·kg?1)下,這種屏障作用不明顯。NOR在水稻組織中主要積累在根表鐵膜上,其次是根內(nèi)部,但未檢測到其向地上部(莖葉)的translocation(轉(zhuǎn)運)。熒光顯微鏡分析表明,NOR主要分布在根細胞的細胞外空間(質(zhì)外體),而未進入細胞內(nèi)部。這表明NOR在水稻根內(nèi)的轉(zhuǎn)運主要以質(zhì)外體途徑進行。根際土壤的強氧化性(高Eh值)促進了鐵氧化物的形成,從而增強了根表和根際土壤對NOR的吸附固定。這導致根際土壤中的NOR濃度顯著高于非根際土壤。鐵膜與根際效應(yīng)的共同作用是決定NOR遷移和歸宿的關(guān)鍵。通過向土壤中添加適量(如30 mg·kg?1)的Fe(II),可以誘導形成具有高效屏障功能的鐵膜。這為利用農(nóng)業(yè)管理措施(如鐵肥調(diào)控)降低抗生素類污染物在農(nóng)作物中的積累、保障農(nóng)產(chǎn)品安全提供了一種潛在的有效策略。

圖1、水稻根表鐵膜形成情況。鐵膜形成量隨土壤中Fe(II)添加濃度(0–70 mg·kg?1)的變化趨勢。諾氟沙星(NOR)的存在會抑制鐵膜形成,且抑制程度隨NOR濃度(10 mg·kg?1vs.50 mg·kg?1)升高而增強。

圖2、根表(a)和根內(nèi)(b)的NOR濃度。(a)根表鐵膜中NOR的積累量隨Fe(II)添加量增加呈先升后降趨勢,在Fe(II)為30 mg·kg?1時最高。(b)根內(nèi)NOR濃度與根表相反,在Fe(II)為30 mg·kg?1時最低,表明鐵膜對高濃度NOR(50 mg·kg?1)具有屏障作用。

圖3、NOR在水稻根表與根內(nèi)的分布比例。根表NOR占比在Fe(II)為30 mg·kg?1時最高(達97.3%),隨后下降;根內(nèi)占比則呈相反趨勢。表明鐵膜對NOR的固定作用在適量Fe(II)下最強。

圖4、根橫切面的熒光顯微鏡分析(×10和×40放大)。NOR(藍色熒光)主要分布在根表鐵膜、表皮層和中柱,皮層中較少。NOR僅存在于細胞外空間(質(zhì)外體途徑),未進入細胞內(nèi)部。

圖5、根際與非根際土壤的Eh、pH和O?剖面分布。1-a、2-a、3-a:無Fe(II)和NOR;1-b、2-b、3-b:無Fe(II)+50 mg·kg?1NOR;1-c、2-c、3-c:70 mg·kg?1Fe(II)+50 mg·kg?1NOR。Eh(氧化還原電位):根際土壤Eh顯著高于非根際,F(xiàn)e(II)添加進一步擴大差異。O?濃度:根際O?因根系泌氧而升高,NOR單獨處理會降低根際O?。pH:根際pH低于非根際,源于根系分泌有機酸和H?。

結(jié)論與展望

近年來對鐵斑塊在水稻根部表面的作用進行了研究,但其對抗生素攝取的影響仍不確定。本論文研究采用盆栽試驗,研究了鐵斑塊對水稻土壤種植水稻秧秧中諾氟沙星(添加10和50 mg·kg?1處理)的攝取和易位的影響。通過在土壤中添加不同量的Fe(II)來誘導鐵斑。結(jié)果表明,諾氟沙星的存在可以減少誘導的鐵斑塊量。鐵斑誘導水稻后,諾氟沙星主要積聚在根表面的鐵斑中,其次是根內(nèi),但未觀察到其從根系向其他水稻組織的易位。在50 mg·kg?1的高濃度諾氟沙星濃度下,鐵斑對水稻根系的諾氟沙星攝取起到了屏障作用,但在10 mg·kg?1的低濃度條件下則不然。添加30 mg·kg?1的Fe(II)作為鐵斑塊和根際效應(yīng)的共同作用,屏障功能最強。熒光顯微鏡分析表明,諾氟沙星主要分布在根系細胞外,在水稻中表現(xiàn)為質(zhì)外通路。

與非根際相比,根際土壤中諾氟沙星積累較多。強根氧化(高Eh值)誘導根際和根表形成較多的氧化鐵,導致諾氟沙星通過對氧化鐵的強吸附向根際遷移,進而促進水稻在根表的吸收。Unisense微電極在本研究中發(fā)揮了關(guān)鍵作用,通過高精度測量根際和非根際土壤中的Eh、pH和O?濃度,幫助研究者深入理解了水稻根系對土壤環(huán)境的影響,以及這些環(huán)境因素對諾氟沙星(NOR)的吸附和積累的影響。例如土壤中的Eh剖面圖揭示了根際土壤的氧化還原狀態(tài)變化,特別是Fe(II)添加對Eh的影響。pH顯示了根際土壤的酸堿度變化,幫助理解根系分泌物對土壤化學環(huán)境的影響。土壤中O?濃度評估了根系對土壤氧氣釋放的貢獻,揭示了根際氧化能力對鐵斑形成和NOR吸附的影響。

相關(guān)新聞

相關(guān)新聞