熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

在現代生物醫學研究和臨床診斷中,精確監測微觀尺度下的生理化學環境變化至關重要。其中,pH值作為反映組織代謝狀態、炎癥反應及病原體活動的關鍵指標,其空間與時間分辨率的提升一直是科研人員追求的目標。近年來,隨著微納加工技術的發展,PH微電極(pH microelectrode)應運而生,并在生物醫學領域展現出巨大潛力。特別是由丹麥Unisense公司推出的高性能pH微電極,因其尖端直徑可小至10微米,成為測量醫學材料表面薄液膜pH變化的理想工具。

什么是pH微電極?

pH微電極是一種微型化的電化學傳感器,用于在微米尺度上實時、非破壞性地測量局部環境中的氫離子濃度(即pH值)。它通常基于玻璃微電極或固態微電極結構,內部填充有對H?敏感的電解質或采用半導體材料(如IrOx、Ta?O?等)作為感應層。當電極尖端接觸待測液體時,產生的電位差與溶液pH呈線性關系,通過校準即可獲得精確讀數。

相較于傳統pH計使用的宏觀電極,pH微電極的最大優勢在于其極小的探針尺寸——例如Unisense公司的產品尖端直徑僅為10微米左右,這使得它能夠在不顯著擾動樣品的情況下,深入狹窄空間或貼近材料表面進行高分辨率測量。此外,這類電極響應速度快、穩定性好,適用于動態監測復雜生物界面的化學微環境。

醫學材料表面薄液膜的pH監測意義

在植入式醫療器械的應用中,如鈦合金骨科植入物、牙科種植體或心血管支架,材料與人體組織之間的界面常存在一層極薄的液膜(厚度從幾十納米到幾微米不等)。這一薄液膜不僅是物質交換的通道,更是免疫反應、細菌定植和腐蝕過程的發生場所。研究表明,該液膜的pH變化可作為早期病理事件的重要信號。

例如,在植入體周圍感染(periprosthetic joint infection,PJI)過程中,金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)等常見致病菌會形成生物膜。這些微生物通過糖酵解產生大量乳酸等酸性代謝產物,導致局部微環境酸化。因此,若能在感染初期捕捉到材料表面液膜pH的下降趨勢,便可實現早于臨床癥狀出現前的預警。

案例研究一:解析細菌生物膜內的pH梯度

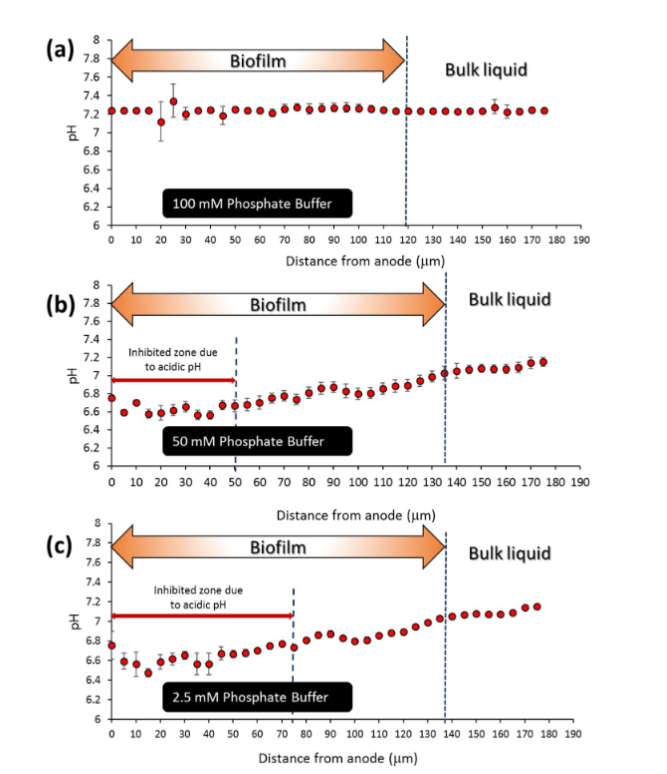

一項典型研究利用Unisense pH微電極成功測定了金黃色葡萄球菌生物膜內部的pH分布。實驗結果顯示,在成熟生物膜的外層(靠近材料表面),pH約為7.2,接近生理水平;然而,隨著探針向生物膜深層推進,pH逐漸降低,在中心區域可降至5.8。這種明顯的pH梯度揭示了代謝產物(尤其是乳酸)在生物膜內擴散受限的現象——外部氧氣充足支持有氧代謝,而內部缺氧促使厭氧發酵增強,進而積累酸性物質。

該發現不僅加深了人們對生物膜耐藥機制的理解(低pH可抑制抗生素活性并改變細菌代謝狀態),也為開發靶向酸性微環境的抗菌策略提供了依據。例如,設計pH響應型抗菌涂層,在檢測到局部酸化時自動釋放殺菌成分,從而實現“智能防御”。

案例研究二:腫瘤微環境模擬與藥物載體優化

除了感染監測,pH微電極還在癌癥治療研究中發揮重要作用。實體瘤組織普遍存在“Warburg效應”,即癌細胞偏好無氧糖酵解,即使在富氧條件下也大量產酸,導致腫瘤微環境偏酸性(pH約6.5~6.9),遠低于正常組織的pH 7.4。研究人員利用pH微電極在仿生腫瘤液膜系統中精確控制并監測這一酸性環境,用于評估新型納米藥物載體的性能。

目前常見的pH響應型納米載體包括:

聚合物膠束:如聚乙二醇-聚乳酸(PEG-PLA)共聚物,其在低pH下發生構象變化,釋放包載藥物;

脂質體:經修飾后可在酸性環境中破裂或融合細胞膜;

介孔二氧化硅納米顆粒:表面接枝pH敏感開關分子,控制孔道開閉。

借助pH微電極,科學家能夠實時跟蹤藥物釋放動力學,并分析其與微環境pH變化的相關性,從而優化載體設計參數(如臨界相變pH、釋放速率等)。此類系統已在乳腺癌、結腸癌等多種腫瘤模型中展示出更高的靶向性和更低的全身毒性。

結語

綜上所述,以丹麥Unisense公司為代表的pH微電極技術,正逐步成為連接材料科學與生物醫學的橋梁。通過對鈦合金植入體表面薄液膜、細菌生物膜及腫瘤微環境的精細pH測繪,我們不僅能深入理解疾病發生的化學基礎,還能推動智能診療系統的研發。隨著技術不斷進步,pH微電極有望在個性化醫療、即時檢測(POCT)和再生醫學等領域發揮更大作用,為人類健康保駕護航。