熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

氣液傳質效率是化工、廢水處理等工業過程的核心指標。傳統認知認為,生成小氣泡可增大界面面積從而提升傳質速率。然而,液相中表面活性劑的存在會顯著改變氣泡動力學與傳質行為,這一關鍵影響長期被忽視。本研究通過創新實驗設計,首次在真實動態條件下揭示了表面活性劑對傳質機制的微觀作用。

實驗系統設計:突破傳統測量局限

研究采用小型氣泡柱裝置,以自來水及含陽離子/陰離子表面活性劑的溶液為液相,通過單孔彈性膜氣體分布器生成氣泡。系統包含玻璃氣泡柱、氣體流量控制系統、壓力測量單元及溶解氧監測模塊。關鍵創新在于避免傳統方法中"液相完全混合"的假設,采用基于亞硫酸鈉質量平衡的kLa測定新方法,顯著提升測量精度。

氣泡特性測量:高精度動態捕捉

氣泡直徑和頻率通過Leutron LV95高速攝像系統(120幀/秒)及Visilog圖像處理軟件精確測定。終端上升速度采用幀間位移法與氣泡重心坐標變化法計算,確保動態行為的精準解析。圖像處理流程包括獲取、二值化、補全及邊界刪除,有效消除測量誤差。實驗聚焦動態氣泡區(ReOR=150-1000,We=0.002-4),覆蓋工業實際工況范圍。

Unisense微電極:氧氣測量的精準基石

溶解氧濃度測定依賴Unisense氧微電極。該傳感器采用微型化Clark原理設計,配備內部參考電極和防護陰極,響應時間僅50毫秒。高靈敏度皮安計將還原電流轉換為氧濃度信號,經大氣水平溶解度標定后,測量精度達±2%。在本研究中,Unisense微電極的快速響應特性確保了動態氧濃度變化的精確捕捉,為kLa計算提供了可靠基礎。

表面活性劑的微觀影響機制

實驗發現,表面活性劑使氣泡直徑減小、頻率增加,界面面積增大。但在高氣體流量下,氣泡行為受液體功耗控制;低流量時則受表面張力與浮力平衡影響。表面覆蓋度se成為預測氣泡特性的核心參數。更關鍵的是,表面活性劑雖增大界面面積,卻顯著降低傳質效率——kLa在表面活性劑溶液中始終低于自來水,kL值更出現明顯下降。

傳質機制的微觀解釋

表面活性分子在氣泡界面形成吸附層,改變液膜結構與傳質阻力。氣泡直徑減小和頻率增加雖增大界面面積,但界面吸附層增加了傳質阻力,導致總體傳質效率下降。這一發現直接挑戰了"界面面積越大傳質效率越高"的傳統認知,揭示了界面性質對傳質的決定性作用。

傳質模型的突破性創新

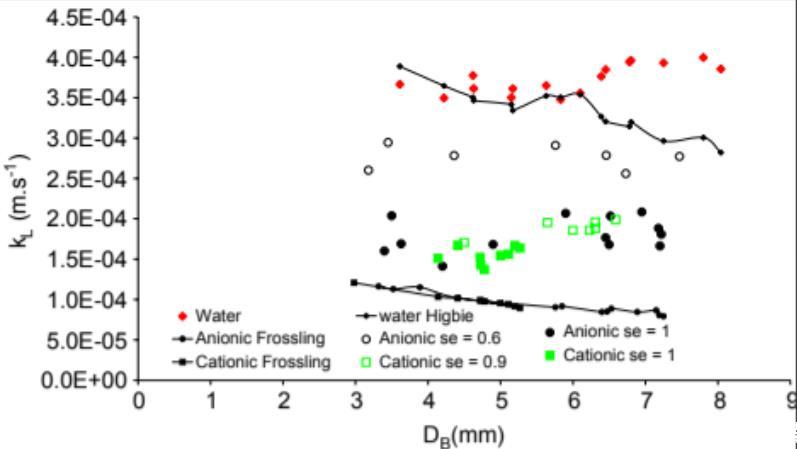

現有Higbie和Frossling等模型無法準確預測含表面活性劑體系的kL值。本研究提出基于se的定量模型:kL=kL?(1-se)+kL1se,其中kL?和kL1分別對應se=0和1的極限值。該模型與實驗數據吻合良好,平均偏差僅±10%,為表面活性劑影響的預測提供了實用工具。

Unisense微電極的可靠性驗證

在復雜表面活性劑溶液中,Unisense微電極持續保持穩定性能。即使在表面張力顯著變化的條件下,其高精度(±2%)仍能準確捕捉微小傳質變化。這種穩定性使實驗數據具備跨條件可比性,為表面覆蓋度se參數的建立提供了堅實基礎。微電極的快速響應(50毫秒)確保了動態氧濃度變化曲線的完整記錄,避免了傳統傳感器因響應慢導致的數據失真。

傳質系數的定量規律

kLa隨氣體流量增加而上升,但表面活性劑溶液始終低于自來水。kL值在不同液相下基本恒定,但表面活性劑使其顯著降低。表面覆蓋度se成為預測kL變化的決定性參數:低se值時kL接近純水值,隨se增加kL顯著下降。這一規律揭示了界面吸附層對傳質阻力的定量影響機制。

方法學創新的價值

基于亞硫酸鈉質量平衡的kLa測定方法是本研究的核心突破。它摒棄了傳統動態法中"液相完全混合"的假設,更貼合實際傳質過程。該方法與經典動態法對比驗證,證明了其更高的測量精度。界面面積的計算則通過氣泡直徑、頻率及上升速度綜合得出,避免了單一參數的誤差累積。

工業應用的直接啟示

在廢水處理、化工反應器設計中,表面活性劑廣泛存在。本研究揭示了其對傳質效率的復雜影響:增大界面面積卻降低kL。這為工藝優化提供關鍵依據——通過精確控制表面活性劑濃度與操作條件,可有效調控傳質效率。例如在含表面活性劑的廢水曝氣系統中,調整氣體流量或表面活性劑添加量,可避免傳質效率的意外下降。

未來研究方向

本研究為氣液傳質優化奠定基礎。未來需探索表面活性劑存在下的氣體擴散系數,以及在大型氣泡柱中的驗證。不同類型表面活性劑與分布器的組合效應也值得深入分析。這些方向將推動傳質理論從宏觀向微觀深化,而Unisense微電極等高精度測量工具的應用將是關鍵支撐。

結論:界面性質決定傳質效率

本研究通過系統實驗證實,表面活性劑通過界面吸附層改變液膜結構,使氣泡界面面積增大但傳質效率下降。表面覆蓋度se成為表征影響的核心物理參數,基于se的模型實現精準預測。Unisense微電極在氧氣動態測量中的高精度(±2%)和快速響應(50毫秒)特性,為揭示這一機制提供了關鍵技術支持。這一發現不僅革新了氣液傳質理論,更為工業過程優化提供了可操作的科學依據,標志著氣液傳質研究從宏觀經驗向微觀機制的范式轉變。

相關新聞

相關新聞