熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

研究簡介:本研究對含氧光合細菌與厭氧產甲烷古菌之間的相互作用及其對全球甲烷循環的潛在貢獻進行了相關的研究。傳統觀點認為,淡水生態系統中的甲烷主要來源于有機物在缺氧沉積物中的厭氧轉化。然而越來越多的證據表明,即使在有氧條件下,甲烷的生成也可能發生,這一現象被稱為“甲烷悖論”。本研究通過實驗揭示了光合細菌與產甲烷古菌之間的協同作用,為理解這一悖論提供了新的視角。研究團隊選擇了藍藻和產甲烷古菌作為模型生物,進行了共培養實驗。

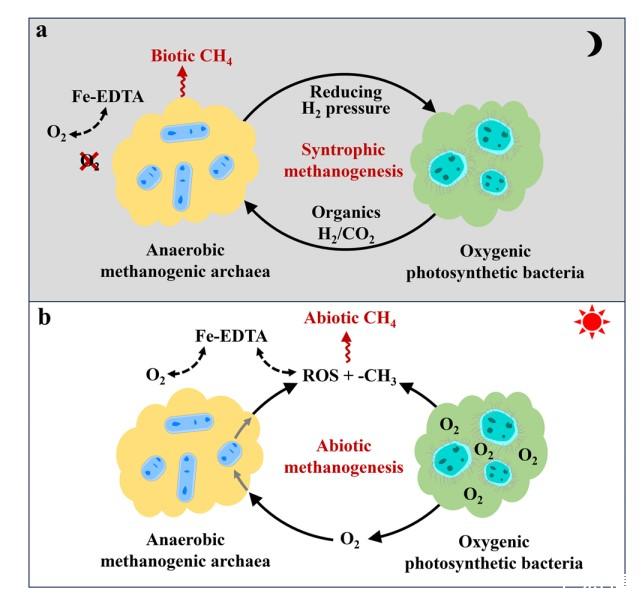

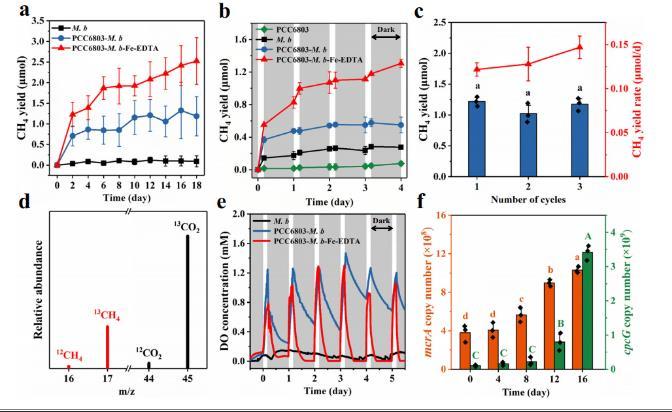

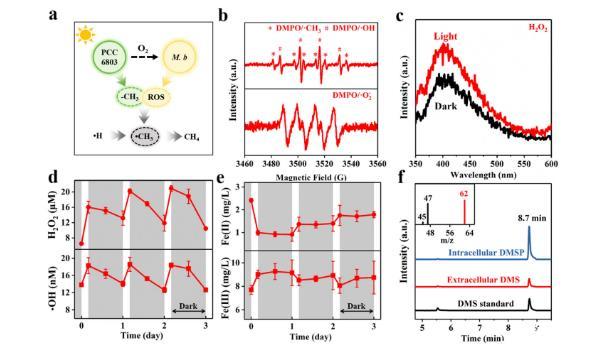

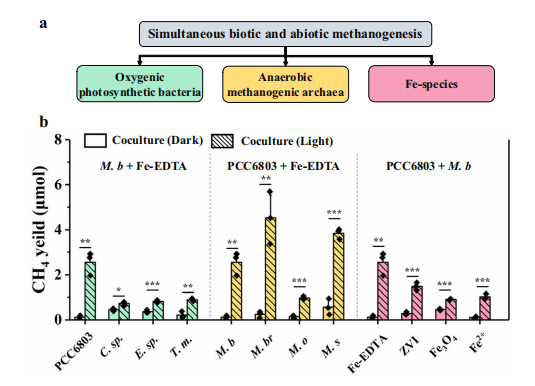

實驗結果顯示,在光照和黑暗交替的條件下,甲烷的生成顯著增強,尤其是在加入鐵的氧化還原循環(Fe-EDTA)后,甲烷產量進一步提高。研究發現,甲烷的生成主要通過兩種途徑實現:協同甲烷生成和非生物甲烷生成。在黑暗中,藍藻通過呼吸作用產生有機物和氫氣,這些物質被產甲烷古菌利用進行甲烷生成;而在光照下,藍藻的光合作用產生氧氣,刺激產甲烷古菌產生活性氧(ROS),這些ROS與Fe-EDTA發生反應,氧化有機物中的甲基供體,最終形成甲烷。此外研究發現,其他多種光合細菌和厭氧產甲烷古菌也能在類似條件下進行光驅動甲烷生成,表明這種現象可能在自然界中廣泛存在。這一發現不僅挑戰了傳統上認為甲烷主要來源于缺氧環境的觀念,還為理解微生物在甲烷循環中的作用提供了新的視角。研究結果表明,光合細菌與產甲烷古菌之間的協同作用可能對全球甲烷循環有重要貢獻,從而影響氣候變化。未來的研究將進一步探索這種相互作用在不同生態系統中的普遍性,以及其對全球甲烷預算的具體影響。

Unisense微電極系統的應用

Unisense OX-NP型氧氣微電極被用于測量溶解氧(DO)濃度的變化。在藍藻菌PCC6803和甲烷菌的共培養過程中,溶解氧濃度呈現出明顯的周期性變化。這種變化與光照和黑暗交替的周期密切相關。Unisense OX-NP氧氣微電極通過精確測量體系內溶解氧濃度的變化,揭示了光照和黑暗條件下微生物代謝活動的動態變化。了解了藍藻菌PCC6803和甲烷菌之間的協同作用,并驗證了鐵的氧化還原循環在甲烷生成過程中的重要性。

實驗結果

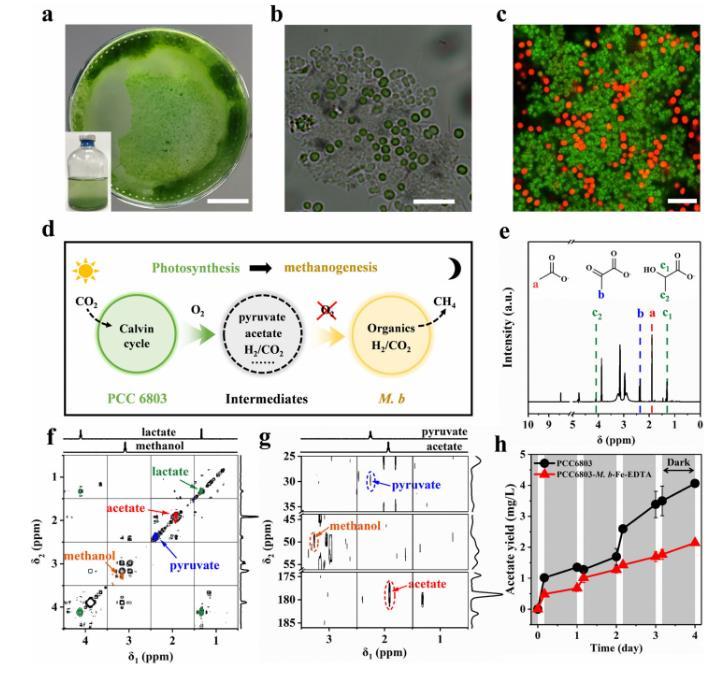

含氧光合細菌(如藍藻Synechocystis PCC6803)與厭氧產甲烷古菌(如Methanosarcina barkeri)之間的相互作用能夠顯著促進甲烷生成,并且這種現象可能對全球甲烷循環有重要貢獻。在光照和黑暗交替的條件下,PCC6803和M.b的共培養能夠顯著增強甲烷生成。PCC6803和M.b在共培養中形成了緊密的生物膜,促進了物質和能量的交換。這種緊密的相互作用對于甲烷生成至關重要。通過加入鐵的氧化還原循環(Fe-EDTA),甲烷產量進一步提高,表明鐵的氧化還原循環在甲烷生成過程中起著重要作用。研究結果表明,光合細菌與產甲烷古菌之間的協同作用不僅在缺氧條件下發生,還在有氧條件下通過光驅動的甲烷生成過程發揮作用。其他多種光合細菌(如Tribonema minus、Euglena gracilis和Chlorella sp.)和厭氧產甲烷古菌(如Methanobacterium bryantii、Methanococcoides orientis和Methanosphaera stadtmaniae)也能在類似條件下進行光驅動甲烷生成。

圖1、氧合光合細菌存在下的甲烷產生示意圖。a)無氧條件下黑暗中的合成共生甲烷生成。b)光照條件下氧氣存在下的非生物甲烷生成。

圖2、光照-黑暗周期中的光驅動甲烷生成。a)PCC6803-M.b-Fe-EDTA和對照組的甲烷產量。b)前四天的甲烷產量典型時間變化。c)三個連續18天周期中的甲烷產量和產率。d)使用13C標記的NaHCO3作為唯一碳源的氣體質量譜分析。e)溶解氧(DO)濃度的周期性變化。f)mcrA和cpcG基因拷貝數的評估。在b和e中,灰色區域表示光驅動甲烷生成中的黑暗期,光-暗周期為4小時-20小時。數據以平均值±標準差表示,來自n=3次獨立實驗。統計分析采用配對雙尾t檢驗,不同字母表示不同組之間具有統計學顯著差異(P<0.05)。所有P值已在源數據中提供。源數據作為源數據文件提供。

圖3、共培養生物膜和產生的有機物質的特征化。a培養瓶中的密集生物膜(插圖顯示了培養瓶的圖片)。b光學顯微鏡圖像和c FISH圖像,使用M.b(綠色熒光探針)和PCC6803(紅色,自體熒光);代表10幅圖像。d生物甲烷生成的示意圖,通過PCC6803-M.b-Fe-EDTA驅動的中間產物。e通過ROS氧化生成的可能有機物質。f gCOSY(f)和gHMBC(g)重疊的水溶液600-MHz NMR光譜,分別為共培養6天后的上清液(黑色),0.1 M乳酸(綠色),0.1 M醋酸(紅色),0.1 M丙酮酸(藍色),和0.1 M甲醇(橙黃色)。在(g)中的紅色圓圈峰歸屬于醋酸,藍色圓圈峰歸屬于丙酮酸,橙黃色圓圈峰歸屬于甲醇。h在4小時-20小時的光-暗周期下醋酸濃度的變化。灰色區域表示黑暗期。數據以平均值±標準差表示,來自n=3次獨立實驗。比例尺:a為1μm,b為10μm,c為10μm。

圖4、PCC6803-M.b-Fe-EDTA的非生物甲烷生成。a)使用PCC6803-M.b-Fe-EDTA的非生物甲烷生成示意圖。b)?CH3、?OH和?O2-的EPR譜圖。c)使用o-tolidine作為過氧化物指示劑的H2O2的UV/Vis吸收譜圖。d-e)H2O2和?OH(d),以及Fe(II)和Fe(III)(e)濃度的典型時間變化。灰色區域表示黑暗期。f)表征DMS和DMSP作為甲基供體(插圖顯示了DMS的質譜圖)。

圖5、光驅動甲烷生成的常見機制,適用于光合細菌和甲烷生成古菌。a光驅動甲烷生成影響因素的簡化樹圖。b不同氧合光合細菌、厭氧甲烷生成古菌和鐵物種(零價鐵(ZVI),Fe3O4和FeCl2)引發的光驅動甲烷生成。C.sp.表示小球藻屬(綠藻門),E.sp.表示厄爾格植物(眼蟲門),T.m表示黃綠藻(黃綠藻門)。M.b表示甲烷球菌,M.br表示布氏甲烷細菌,M.o表示海洋甲烷細菌,M.s表示斯塔德曼甲烷細菌。

結論與展望

越來越多的證據正在挑戰地表水中甲烷主要源于有機物厭氧轉化的范式。然而含氧光合細菌(地表水中的主要物種)對甲烷產生的貢獻仍不清楚。在這里,研究人員展示了由含氧光合細菌和厭氧產甲烷古細菌之間的相互作用觸發的甲烷生成。通過引入藍藻集胞藻PCC6803和產甲烷古細菌與鐵的氧化還原循環,在周期性暗光循環期間,通過共養甲烷生成(在黑暗中的缺氧條件下)和非生物甲烷生成(在光照下的含氧條件下)在共培養生物膜中誘導CH4的產生。

Unisense OX-NP氧氣微電極在研究中發揮了關鍵作用,通過精確測量溶解氧濃度的變化,揭示了光照和黑暗條件下微生物代謝活動的動態變化。這些數據不僅幫助研究人員理解了藍藻集胞藻PCC6803和產甲烷古細菌之間的協同作用,還驗證了鐵的氧化還原循環在甲烷生成過程中的重要性。通過這些詳細的測量,研究者能夠更全面地理解光合細菌與產甲烷古菌之間的相互作用及其對全球甲烷循環的潛在貢獻。進一步的研究證明了來自不同門的其他模式含氧光合細菌產生的CH4,結合表現出不同能量守恒模式的不同厭氧產甲烷古細菌,以及各種常見的Fe物種。這些發現揭示了含氧光合作用與甲烷生成之間的意想不到的聯系,并將促進對光合細菌在全球CH4循環中的生態作用的理解。這種光驅動的甲烷生成可能在自然界中廣泛存在。本研究挑戰了傳統上認為甲烷主要來源于缺氧環境的觀念,表明即使在有氧條件下,光合細菌也能通過與厭氧產甲烷古菌的相互作用促進甲烷生成。這種光驅動的甲烷生成過程可能對全球甲烷循環有重要貢獻,從而影響氣候變化。研究結果為深入理解微生物在甲烷循環中的作用提供了新的視角,并為探索其他可能影響甲烷生成的因素(如金屬元素的作用)提供了方向。

相關新聞

相關新聞