熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

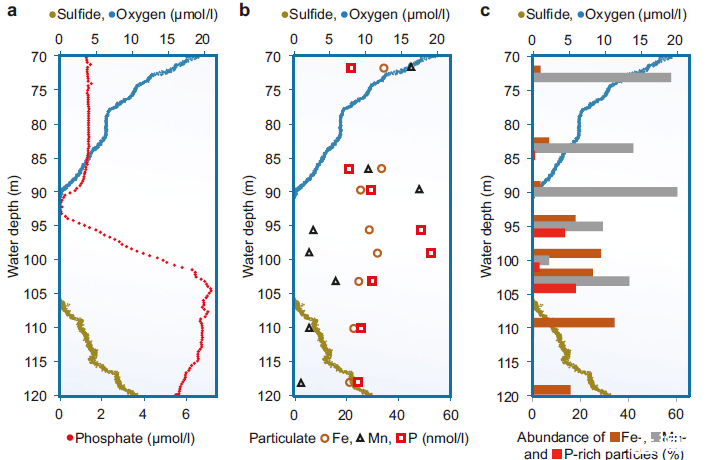

研究簡介:黑海是世界上最大的缺氧盆地,其水體中存在一個獨特的亞鹽帶,既無氧氣也無硫化物,磷酸鹽在此區域表現出特殊的濃度分布:上邊界處濃度極低,下邊界處濃度極高,中間有顆粒態磷的峰值。此前這種磷酸鹽分布被認為是由金屬氧化物顆粒吸附磷酸鹽并將其向下輸送所致,但該機制無法完全解釋觀測到的磷酸鹽濃度變化。研究人員通過2013年11月在黑海西部中心區域的采樣分析發現,大趨磁細菌(與磁球菌屬相關)中的聚磷酸鹽包裹體對顆粒態磷峰值貢獻顯著,其含磷量可達26%-34%,遠高于金屬富集顆粒的1%-5%。此外,研究還發現在磷酸鹽濃度最高的區域,包括磁球菌科在內的多個細菌群落的聚磷酸鹽激酶基因表達增加,表明細菌正在積極降解聚磷酸鹽并釋放磷酸鹽。大趨磁細菌在亞鹽帶內上下穿梭,上邊界處吸附磷酸鹽,下邊界處釋放磷酸鹽。與金屬氧化物的被動輸送不同,這種細菌輸送能夠定量解釋觀測到的磷酸鹽濃度變化。通過對亞鹽帶內不同深度的樣本進行分析,包括溶解氧、硫化物、磷酸鹽等化學物質的濃度測量,以及顆粒態磷、錳、鐵的含量分析,結合掃描電子顯微鏡和能量色散X射線微分析等技術,研究人員確定了顆粒的化學組成和礦物類型。同時,利用流式細胞術和熒光原位雜交技術,研究人員定量分析了含聚磷酸鹽的微生物數量,并通過宏基因組和宏轉錄組測序分析了微生物群落的組成和基因表達情況。研究結果表明,大趨磁細菌在黑海亞鹽帶的磷酸鹽循環中扮演著重要角色,其通過聚磷酸鹽的積累和釋放,影響了水體中磷酸鹽的分布。這一發現不僅為理解黑海獨特的磷酸鹽剖面提供了新的視角,也為研究其他缺氧水體中的磷循環提供了新的思路。

Unisense微電極系統的應用

Unisense微電極被用于測量黑海亞鹽帶中的溶解氧和硫化物濃度。微電極被安裝在玻璃管內,這些玻璃管直接連接到泵式CTD(溫鹽深)系統的出水口。通過這種方式,微電極能夠實時、高精度地測量水樣中的溶解氧和硫化物濃度。通過與泵式CTD系統結合,微電極能夠實時監測水樣中的溶解氧和硫化物濃度,確保數據的準確性和及時性。使用Unisense微電極,研究人員能夠精確地測量和記錄亞鹽帶內的溶解氧和硫化物濃度,從而更準確地解釋磷酸鹽分布的異常現象。

實驗結果

大趨磁細菌(與磁球菌屬相關)中的聚磷酸鹽包裹體對黑海亞鹽帶顆粒態磷峰值貢獻顯著,其含磷量可達26%-34%,遠高于金屬富集顆粒的1%-5%。大趨磁細菌在亞鹽帶內上下穿梭,在上邊界處吸附磷酸鹽,在下邊界處釋放磷酸鹽,從而影響了磷酸鹽的分布。與通過金屬氧化物的被動輸送相比,這種細菌輸送可以定量解釋觀察到的磷酸鹽濃度變化,為黑海獨特的磷酸鹽剖面提供了新的解釋機制。在磷酸鹽濃度最高的區域,包括磁球菌科在內的多個細菌群落的聚磷酸鹽激酶基因表達增加,表明細菌正在積極降解聚磷酸鹽并釋放磷酸鹽。大趨磁細菌在黑海亞鹽帶的磷酸鹽循環中扮演著重要角色,其通過聚磷酸鹽的積累和釋放,影響了水體中磷酸鹽的分布。本研究揭示了大趨磁細菌在黑海亞鹽帶磷酸鹽循環中的關鍵作用,提出了細菌磷酸鹽穿梭的新概念,并強調了細菌大小在磷循環中的重要性。

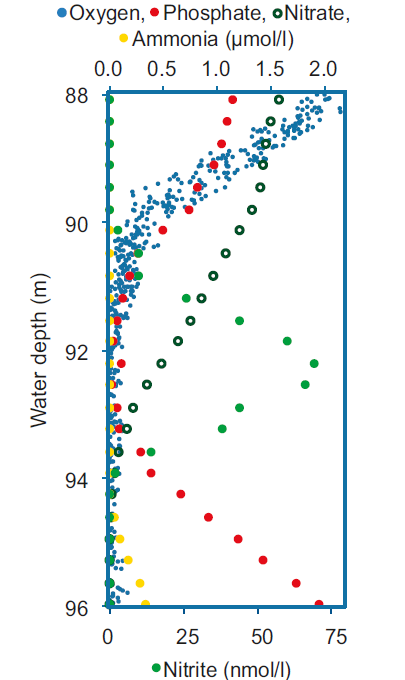

圖1、黑海亞氧化區的剖面圖。圖中顯示了黑海亞氧化區的化學物質濃度剖面。該區域位于90-106米水深之間,特點是既檢測不到氧氣(藍色圓點)也檢測不到硫化物(綠褐色圓點)。圖中顯示了溶解磷酸鹽在亞氧化區上邊界出現明顯最小值,在下邊界出現最大值。

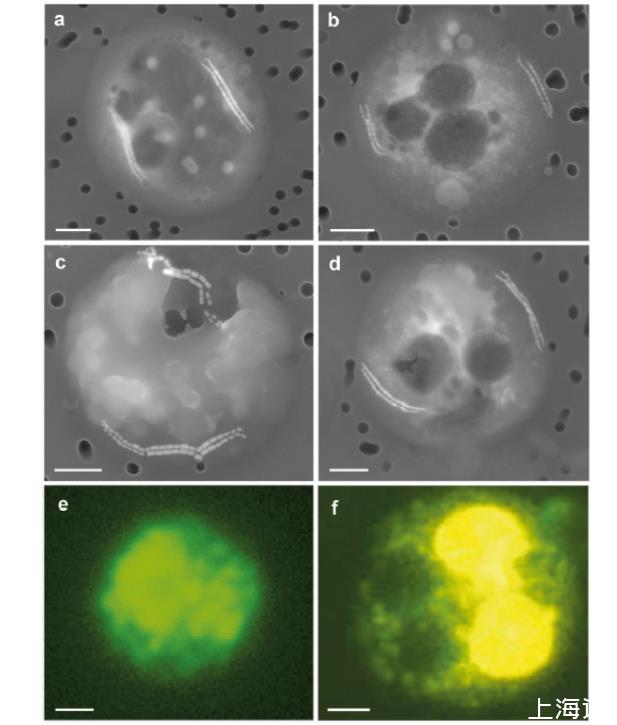

圖2、亞氧化區大型球形細胞的顯微圖像。展示了從黑海亞氧化區分離的大型球形細胞的顯微圖像。a-d)電子顯微圖像顯示這些球形細胞(4.6-6.8μm)含有兩條鐵富集晶體鏈、磷富集內含物(27-30%P)和幾個類似液泡的中空結構。e)使用針對Magnetococcus家族特異性探針(MaCo983)染色的熒光圖像,證實這些細胞與Magnetococcus屬相關。f:DAPI染色顯示細胞內的黃色聚磷酸鹽(polyP)內含物。

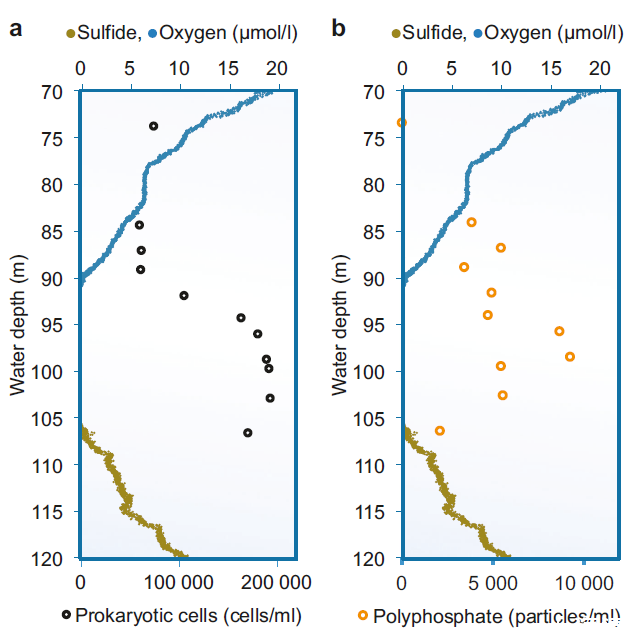

圖3、亞鹽帶內細菌含聚磷酸鹽的情況。a)通過SYBR Green I染色后用流式細胞儀測定的原核細胞豐度(黑圈)。b)通過四環素染色后用流式細胞儀測定的含較大聚磷酸鹽顆粒的微生物豐度(橙圈)內的黃色聚磷酸鹽(polyP)內含物。

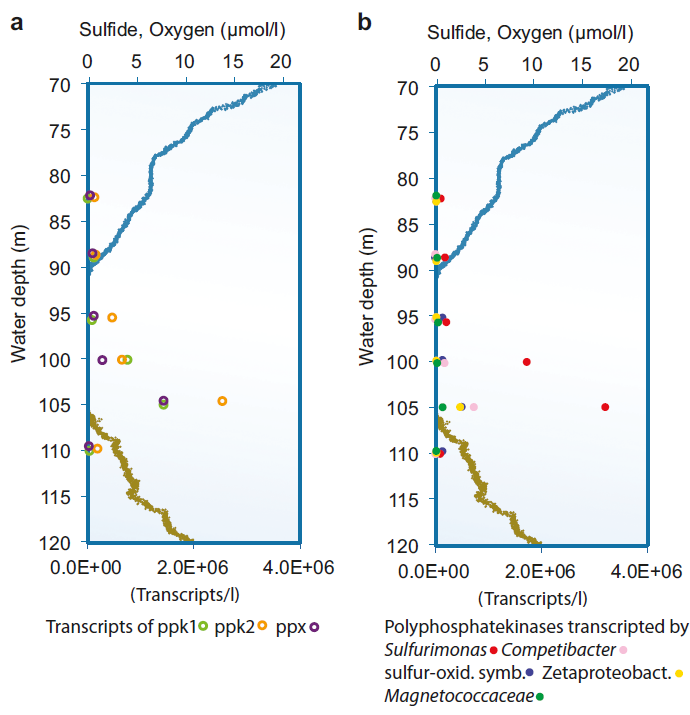

圖4、與聚磷酸鹽相關的基因轉錄。a)已知聚磷酸鹽激酶(Ppk1、Ppk2)和外切磷酸酶(Ppx)基因轉錄本在每升水中的數量。所有三種酶的基因在磷酸鹽釋放區表達量最高。b)不同細菌群落轉錄聚磷酸鹽激酶的情況,顯示五個最重要的群落:硫單胞菌屬(紅色)、競爭菌屬(粉色)、硫氧化共生菌(藍色)、ζ變形菌綱(黃色)和磁球菌科(綠色)。內的黃色聚磷酸鹽(polyP)內含物。

圖5、磷酸鹽吸收區的放大圖。高分辨率顯示了氧氣(小藍圈)、磷酸鹽(紅圈)、硝酸鹽(空黑圈)、銨(黃圈)和亞硝酸鹽(綠圈)的分布。磷酸鹽在氧氣濃度接近零的同一水深處被吸收,中間的亞硝酸鹽小峰值表明這是缺氧水體上邊界的典型特征,表明氧氣的最終缺失和隨后的硝酸鹽還原開始。

結論與展望

黑海是世界上最大的缺氧盆地,也是研究跨越氧化還原梯度過程的模型系統。在有氧表層和更深處的硫化水層之間,存在一個寬達10-40米的獨特亞鹽帶,那里既檢測不到氧氣也檢測不到硫化物。在這個亞鹽帶中,溶解磷酸鹽的濃度剖面在上邊界處顯示出明顯的最小值,而在下邊界處則達到最大值,中間有一個顆粒態磷的峰值,這被認為是由金屬氧化物顆粒吸附磷酸鹽所致。研究人員發現與磁球菌屬相關的大趨磁細菌中的細菌聚磷酸鹽包裹體對觀察到的磷峰值有顯著貢獻,因為它們含有26%-34%的磷,而富含金屬的顆粒中只有1%-5%。此外在磷酸鹽最大值處發現多組細菌(包括磁球菌科)的聚磷酸鹽激酶基因表達增加,表明細菌聚磷酸鹽正在被積極降解。大趨磁細菌在亞鹽帶內上下穿梭,在上邊界處吸附磷酸鹽,并在下邊界處釋放磷酸鹽。與通過金屬氧化物的被動輸送相比,這種細菌輸送可以定量解釋觀察到的磷酸鹽濃度變化。Unisense微電極被用于測量黑海亞鹽帶中的溶解氧和硫化物濃度,通過與泵式CTD系統結合,微電極能夠實時監測水樣中的溶解氧和硫化物濃度,確保數據的準確性和及時性。數據支持了研究中關于磷酸鹽分布與溶解氧和硫化物濃度關系的假設,幫助研究人員更好地理解亞鹽帶內的化學和生物過程。大趨磁細菌在黑海亞鹽帶的磷酸鹽循環中扮演著重要角色,其通過聚磷酸鹽的積累和釋放,影響了水體中磷酸鹽的分布。這一發現不僅為理解黑海獨特的磷酸鹽剖面提供了新的視角,也為研究其他缺氧水體中的磷循環提供了新的思路。

相關新聞

相關新聞