熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

2材料和方法

2.1采樣

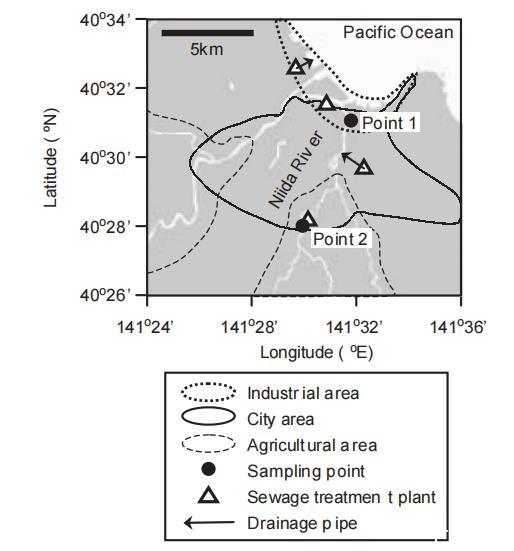

在日本八戶(hù)市新田河的兩個(gè)點(diǎn)(點(diǎn)1和點(diǎn)2)收集了沉積物樣品和河水(圖1)。新田河流經(jīng)八戶(hù)市的農(nóng)業(yè)區(qū)和市區(qū)。八戶(hù)市的人口約為245,000人。在新田河下游附近有幾家加工海產(chǎn)品的工廠。河水樣品收集于2002年4月和12月。研究期間,點(diǎn)2處的流量范圍為212至2.3立方米/秒,平均為15立方米/秒。最大的潮汐變化范圍為130厘米。點(diǎn)1和點(diǎn)2分別位于距離河口約1.5公里和8.0公里處。使用直徑為4厘米的聚甲基丙烯酸甲酯管輕微干擾地收集沉積物樣品。將沉積物和河水樣品轉(zhuǎn)移到實(shí)驗(yàn)室,并在12小時(shí)內(nèi)使用下述方法進(jìn)行分析。

圖1顯示了日本八戶(hù)市新井田河中采樣點(diǎn)(點(diǎn)1和點(diǎn)2)的地圖。

2.2微電極測(cè)量

在實(shí)驗(yàn)室中,根據(jù)其他報(bào)道的方法記錄了沉積物中氧氣(O2)、氨(NH4+)、亞硝酸鹽(NO2)、硫化氫(H2S)和pH的穩(wěn)態(tài)濃度剖面。制備了尖端直徑約為15微米、90%響應(yīng)時(shí)間小于0.5秒的氧氣克拉克型微電極,并按照Revsbech的描述進(jìn)行了校準(zhǔn)[11]。構(gòu)造、校準(zhǔn)和使用了NH4+、NO2和pH的LIX型微電極[12],并根據(jù)其他地方的協(xié)議使用[13]。根據(jù)[14]的描述制備了硫化氫微電極,并按照其他地方的描述進(jìn)行了校準(zhǔn)和使用[15]。

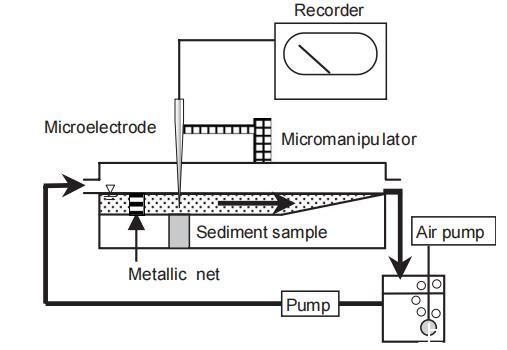

使用丙烯酸板構(gòu)建了一個(gè)流動(dòng)電池反應(yīng)器(60(L)×10(W)×5(H)cm3)用于微電極測(cè)量(圖2)。將沉積物樣品放置在反應(yīng)器中,微生物墊表面與流動(dòng)電池的底部對(duì)齊。以平均液體速度為2厘米/秒向反應(yīng)器供給5.0升的介質(zhì)進(jìn)行微電極測(cè)量。為了創(chuàng)建平行的、無(wú)湍流的流動(dòng),將金屬網(wǎng)安裝在反應(yīng)器的上游。微生物墊表面上方的水深約為1厘米。在測(cè)量沉積物中的氧氣濃度剖面時(shí),采用采樣點(diǎn)采集的原始河水作為微電極測(cè)量的介質(zhì)。光強(qiáng)度從10至1900毫摩爾光子/平方米/秒進(jìn)行調(diào)整。在測(cè)量沉積物中NH4+、NO2、H2S和pH的微區(qū)剖面時(shí),使用合成介質(zhì)以避免與LIX型微電極的干擾。合成介質(zhì)由NH4Cl(50 mM)、NaNO2(40 mM)、NaNO3(100 mM)、Na2SO4(2000 mM)、Na2HPO4(3000 mM)、MgCl2·6H2O(84 mM)、CaCl2(200 mM)、EDTA(270 mM)組成。pH調(diào)整到7.5。光強(qiáng)度調(diào)整為10毫摩爾光子/平方米/秒。然后將沉積物在20℃的介質(zhì)中至少培養(yǎng)30分鐘,以確保獲得穩(wěn)態(tài)剖面。微電極安裝在電動(dòng)微操作器上進(jìn)行精確定位,并以0.05-0.3毫米的間隔記錄了沉積物中的濃度剖面,從散裝液體進(jìn)入沉積物[13]。使用剖析顯微鏡型號(hào)Stemi 2000;卡爾蔡司確定了微生物墊的表面。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,鹵素?zé)籼峁┧璧墓庹铡?duì)于每個(gè)物種和條件,至少測(cè)量了沉積物中不同位置的至少三個(gè)濃度剖面。在人工光-暗周期期間測(cè)量氧氣濃度時(shí),將沉積物照射光強(qiáng)為1900毫摩爾光子/平方米/秒,持續(xù)10分鐘,然后將電極插入沉積物中。然后,將沉積物遮蔽,并保持在黑暗中,直到氧氣濃度穩(wěn)定。然后再次將沉積物照射光強(qiáng)為1900毫摩爾光子/平方米/秒,并保持在光照中,直到氧氣濃度穩(wěn)定。進(jìn)行兩次光-暗周期后,將電極插入更深的層次中。

圖2流動(dòng)池反應(yīng)器設(shè)置示意圖

2.3代謝率的計(jì)算

根據(jù)Fick第二擴(kuò)散定律,使用平均穩(wěn)態(tài)濃度剖面計(jì)算了沉積物中氧氣的凈特異產(chǎn)率(Pnet)或氧氣的凈消耗率(Cnet),包括產(chǎn)生或消耗項(xiàng):Ds(d2Cs(z)/dz2)=Cnet or Pnet,其中Ds為氧氣的有效沉積物擴(kuò)散系數(shù),Cs(z)為深度z處的氧氣濃度。這種方法的細(xì)節(jié)已由Lorenzen等人[16]先前描述。

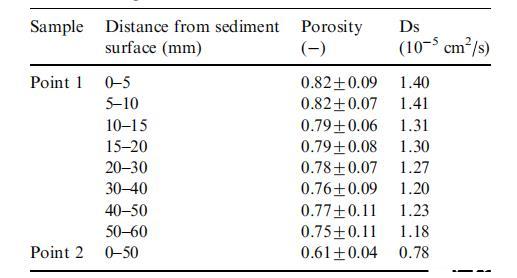

根據(jù)Ullman和Aller的方法[17],從氧氣的自由溶液分子擴(kuò)散系數(shù)(D0)和沉積物孔隙度(F)計(jì)算了Ds:Ds=F2D0。文獻(xiàn)中找到了20℃時(shí)氧氣的D0值為2.09×10^(-5)cm^2/s[18]。在調(diào)查的沉積物相關(guān)深度處的孔隙度和Ds總結(jié)如表2所示。

采用同樣的氧氣微電極通過(guò)光-暗-轉(zhuǎn)移法確定了總光合速率(Pgross),其中在暗周期內(nèi)氧氣濃度的減少是由下式計(jì)算的:Pgross=-dCs(t)/dt,其中dCs(t)/dt是黑暗化后2秒內(nèi)氧氣消失的速率。這種方法的理論已在其他地方描述[20]。在長(zhǎng)時(shí)間照明后,沉積物中將接近穩(wěn)態(tài)氧氣剖面。在穩(wěn)態(tài)時(shí),任何層中的光合氧氣產(chǎn)生將與由于呼吸和氧氣從該層擴(kuò)散而產(chǎn)生的損失平衡(如果有凈擴(kuò)散到該層,則為負(fù)值)。當(dāng)突然停止照明時(shí),擴(kuò)散和呼吸最初不變,因此該層中的氧氣濃度將以與以前的光合速率相等的速率下降。此外,從這些速率中通過(guò)減去凈光合速率獲得了各層沉積物的特定氧氣呼吸率(RO2)。

2.4分析方法

化學(xué)需氧量(COD)使用高錳酸鉀作為氧化劑,生化需氧量(BOD)和溶解有機(jī)碳(DOC)按照標(biāo)準(zhǔn)方法[21]進(jìn)行分析。氨(NH4+)和亞硝酸鹽(NO2)濃度是用比色法確定的。亞硝酸鹽(NO3)和硫酸鹽(SO4 2)濃度是用帶有Shim-packIC-A1柱的離子色譜儀(HIC-6A;Shimadzu)確定的。NH4+、NO2、NO3和SO4 2的樣品在分析前經(jīng)過(guò)0.2μm膜過(guò)濾。沉積物的孔隙度是根據(jù)Murdroch和Azcue的方法[22]進(jìn)行分析的。點(diǎn)燃損失是在600℃下點(diǎn)燃2小時(shí)后揮發(fā)物的損失。使用原子吸收分光光度計(jì)(AA-670;Shimadzu)在適當(dāng)?shù)臉悠奉A(yù)處理后分析了沉積物中的總鐵(T-Fe)濃度[21]。光強(qiáng)度由量子計(jì)(富士原科學(xué)公司)測(cè)量,該量子計(jì)只在400-700納米區(qū)域感知。所有測(cè)量均在水面以上進(jìn)行。鹽度使用鹽度計(jì)測(cè)量。氧氣濃度和pH值分別使用氧電極和pH電極測(cè)定。

3結(jié)果與討論

3.1河水和沉積物的物理和化學(xué)參數(shù)

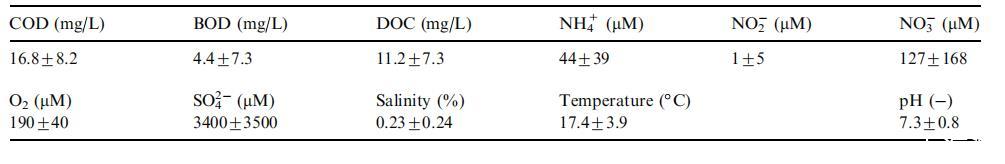

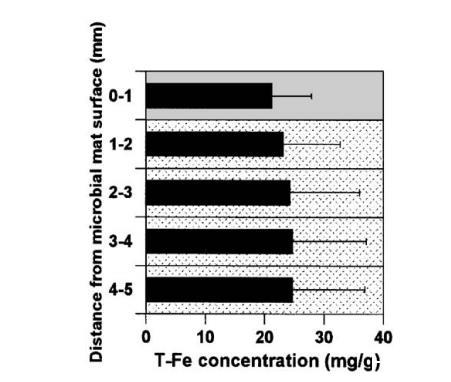

表1顯示了點(diǎn)1處的河水(n=57)的物理和化學(xué)參數(shù)(平均值±標(biāo)準(zhǔn)偏差)。點(diǎn)1處的河水質(zhì)量相對(duì)較污染,BOD較低,NH4+濃度在點(diǎn)2處低于檢測(cè)限(未顯示數(shù)據(jù))。點(diǎn)1處的平均NO3-濃度為127 mM。SO4 2-濃度和鹽度波動(dòng)較大,表明點(diǎn)1位于潮汐區(qū)域。點(diǎn)1處的沉積物在春潮期間暴露在大氣中幾個(gè)小時(shí)。點(diǎn)1處的沉積物由沙子組成,點(diǎn)2處的沉積物由淤泥組成[22]。在點(diǎn)1處的沉積物表面有約1毫米厚的棕色微生物墊。微生物墊下面是一個(gè)黑色層,表明沉積物中有硫化鐵(FeS)的沉淀。表2總結(jié)了所研究沉積物相關(guān)深度處氧氣的孔隙度和Ds的平均值,其是根據(jù)水中氧氣的分子擴(kuò)散系數(shù)和孔隙度的平均值計(jì)算得出的。孔隙度的平均值(n=6)隨深度略微減小。在點(diǎn)1和點(diǎn)2(n=6)處的沉積物上部5毫米的點(diǎn)火損失分別為4.87±0.5%和3.47±0.5%。在點(diǎn)1處的沉積物中發(fā)現(xiàn)了約2,000個(gè)個(gè)體/平方米的底棲動(dòng)物(Tylorrhynchus heterochaetus)。圖3顯示了點(diǎn)1處沉積物中T-Fe的平均濃度剖面(n=6)。微生物墊中的T-Fe平均濃度為21 mg/g干重。T-Fe濃度隨深度略有增加,最大濃度在4-5毫米深度處為25±12 mg/g。

表1新井田河點(diǎn)1河水的物理和化學(xué)參數(shù)總結(jié)。數(shù)值表示平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差。

表2調(diào)查沉積物相關(guān)深度處的孔隙度和有效沉積物氧擴(kuò)散系數(shù)(Ds)的平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差。

圖3點(diǎn)1沉積物中T-Fe的平均濃度剖面。誤差條代表測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)偏差。微生物墊和沉積物分別用灰色區(qū)域和虛線區(qū)域表示。

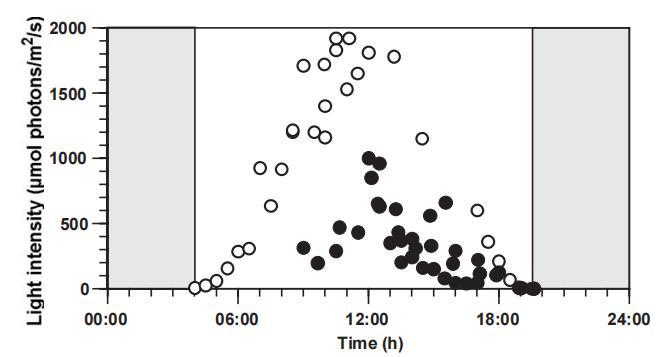

圖4顯示了2003年6月點(diǎn)1處沉積物表面的日光強(qiáng)度的日變化情況。隨著太陽(yáng)升起,光強(qiáng)度增加,并在晴天的中午前達(dá)到最大值(1920 mmol photons/m2/s)。然后,在下午光強(qiáng)度逐漸降低。陰天的光強(qiáng)度也呈現(xiàn)相同的趨勢(shì),但是低于晴天的光強(qiáng)度的一半。即使在晴天,當(dāng)云朵遮蔽沉積物表面時(shí),光強(qiáng)度也會(huì)在幾秒鐘內(nèi)降至陰天的水平。

圖4點(diǎn)1的日照強(qiáng)度的晝夜周期。晴天和陰天的光強(qiáng)度分別用開(kāi)放的圓圈和實(shí)心圓圈表示。從日落到日出的時(shí)間跨度用灰色陰影表示。這些測(cè)量是在2003年6月進(jìn)行的。

相關(guān)新聞

相關(guān)新聞