熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

6.瘧疾過程中胃信號肽表達的變化

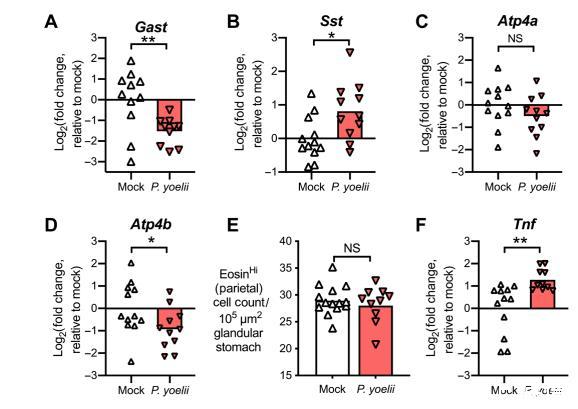

為了探索胃pH值升高的潛在機制,我們分析了瘧原蟲對與胃頂細胞酸分泌調節有關的基因表達的影響。值得注意的是,在受到瘧原蟲感染的小鼠胃組織中,胃頂葉刺激激素胃泌素(Gast)的表達量減少了兩到四倍(圖4A),而生長抑素(Sst)的轉錄物則比模擬小鼠增加了近兩倍(圖4B)。這一結果表明,控制酸分泌的典型信號機制的改變可能是導致低鹽血癥的原因之一。

頂葉細胞使用專門的H+-和K+-依賴性腺苷三磷酸酶(ATP4),這些酶集中在細胞內的小管泡上,當受到刺激時,這些小管泡會向頂部定位,主動向胃腔分泌質子,從而產生低pH值。耐人尋味的是,瘧疾期間胃中質子泵(Atp4a/b)編碼基因的表達略有減少,其中Atp4b相對于模擬小鼠明顯減少了兩倍(圖4C和D)。胃酸分泌通常不是通過改變質子泵成分的表達來調節的,因此我們探討了轉錄本豐度的降低是否與頂葉細胞豐度的降低同步,頂葉細胞是表達Atp4a/b的主要細胞。通過光鏡(圖S7A)和熒光成像(圖S7B)對蘇木精和伊紅(H&E)染色的胃組織進行盲組織病理學成像,以更準確地量化高度嗜酸性細胞。與胃黏膜中的其他細胞群相比,頂葉細胞具有自發熒光,而頂葉細胞的自發熒光染色較強;因此,H&E染色的胃組織切片中的大型自發熒光細胞大多是頂葉細胞。我們比較了模擬動物和感染了瘧原蟲的動物胃組織中的伊紅染色細胞計數,以此來估算胃頂葉細胞的豐度(圖S7C)。然而,這項分析發現,瘧疾期間胃組織中的胃頂細胞豐度總體上沒有明顯差異(圖4E),這表明pH值升高可能是由于瘧原蟲感染動物胃中編碼質子泵的基因的mRNA豐度降低所致。

7.瘧疾期間的促炎信號可降低胃酸

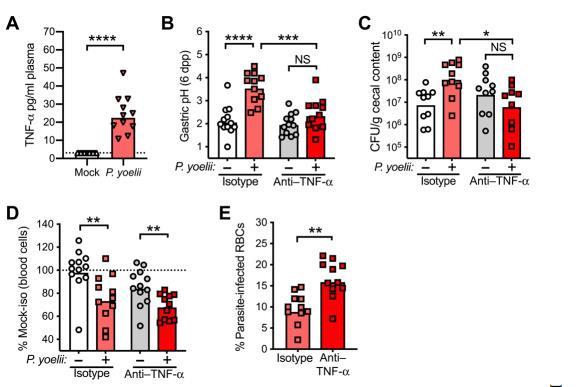

接下來,我們研究了對瘧原蟲的免疫反應可能如何影響胃酸分泌。在評估胃基因表達的過程中,我們觀察到,在感染了瘧原蟲的小鼠的胃組織中,炎癥細胞因子腫瘤壞死因子-α(TNF-α,由Tnf編碼)的轉錄物升高(圖4F)。據報道,TNF-α處理可降低兔頂葉細胞的分泌物反應,TNF-α給藥可誘導大鼠頂葉細胞凋亡。此外,眾所周知,臨床和實驗性瘧疾都可能與循環TNF-α升高有關,這種反應被認為有助于控制寄生蟲的復制,但也可能與重癥或腦瘧疾有關。與這些發現一致的是,循環TNF-α在感染瘧原蟲后也高于對照組小鼠(圖5A)。因此,我們假設TNF-α對寄生蟲的反應可能會干擾胃酸分泌。

在使用TNF-α中和抗體治療的小鼠中,模擬組和瘧原蟲感染組的胃pH值相當(圖5B,S8A),這表明TNF-α信號轉導是瘧原蟲引起低鹽血癥的必要條件。在鼠傷寒桿菌的情況下,與使用同種型對照組相比,TNF-α阻斷也使模擬小鼠和瘧原蟲感染小鼠的初始定植率相同(圖5C,S8B)。沒有對更長的挑戰時間點進行評估,因為TNF-α反應也是適當的宿主防御限制全身性鼠傷寒桿菌感染所必需的。盡管TNF-α被阻斷,感染瘧原蟲的小鼠仍出現貧血(圖5D),并顯示出更高的循環寄生蟲血癥(圖5E)。后者對寄生蟲負擔的影響實際上是抗體阻斷有效的證據,因為瘧原蟲的早期TNF-α反應與限制寄生蟲在宿主體內的復制有關。與同種型處理的對照組相比,TNF-α阻斷對受感染小鼠的食量或體重下降沒有顯著影響(圖S8,C至E)。服用抗TNF-α抗體的瘧原蟲感染小鼠的胃TNF-α轉錄物仍有增加(圖S8F),但TNF-α阻斷劑導致前白細胞介素-1的表達減少(圖S8G)。表明促炎細胞因子反應可能受到抑制。總體而言,這些結果將宿主在瘧原蟲感染期間的促炎性TNF-α反應與內在胃酸防御的喪失聯系起來,從而增加了對腸道病原體繼發感染的易感性。

討論:

糞便微生物群中兼性厭氧菌的增加與抗生素對結腸微生物群的破壞有關,此外,潰瘍性結腸炎或結腸直腸癌患者的結腸發炎時也會出現兼性厭氧菌。在這些情況下,腸桿菌屬等兼性厭氧菌相對豐度的增加與結腸環境的改變有關,而我們的研究結果表明,胃酸的變化會影響糞便微生物群的組成。因此,我們關于瘧疾如何影響對傷寒桿菌(一種食源性微生物)的定植抗性的研究結果,對于了解影響下消化道微生物群組成的因素(如糞便微生物群圖譜評估)具有重要意義。例如,糞便微生物群中來自口腔的大量細菌與整個消化道的多種致病過程有關。在由炎癥性腸病、肝硬化和艾滋病毒感染引起的全身性炎癥患者的糞便微生物群中,發現了更多的口腔細菌,如鐮刀菌。口腔細菌擴散到消化道其他部位在臨床上非常重要,尤其是因為口腔微生物群的某些成員與結腸癌和胰腺癌有關。值得注意的是,艾滋病和肝硬化患者都表現出低氯血癥,但其潛在機制尚不清楚。我們的研究結果表明,除了降低腸道病原體定植的屏障外,炎癥引起的低氯血癥還可能導致口腔微生物群擴散到消化道的其他部位。因此,在解釋糞便微生物群的變化時可能需要考慮上消化道的生境過濾器,如胃的酸性屏障。

相關新聞

相關新聞