熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

03.優化模式特征

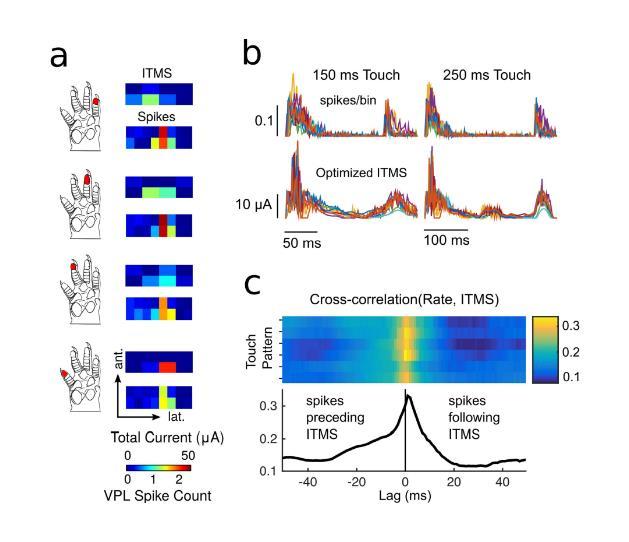

我們從脈沖定時及其時空特性的角度檢查了優化程序的輸出。與已知的軀體拓撲一致,不同觸摸部位的VPL空間電流注入隨著觸摸部位從手部內側到外側的變化,呈現從內側到外側的progression。任何給定的虛擬觸摸主要使用1–3種雙極配置(2–6個刺激電極),所有觸摸部位使用的配置數量為4–5種。大多數脈沖發生在開始后4–8 ms的短爆發中。這與觸覺的初始反應潛伏期約為9 ms、VPL刺激潛伏期約為2 ms的觀察結果一致。

一個有趣的問題是,優化的ITMS模式與刺激電極上測量的單細胞活動的相似程度,這首先在嚴格的空間意義上進行了量化。對于每種觸摸條件,對每個刺激通道的總電流注入求和。將其與每個通道上的刺激周圍動作電位計數進行比較。由于這些通道對應雙極電極配置,我們以與基于速率的刺激完全相同的方式計算每個配置中檢測到的最敏感觸覺神經元的動作電位計數。

圖7(a)顯示了電流注入和VPL放電的空間變化作為觸摸部位函數的代表性示例。隨著觸摸部位從手的一側變化到另一側,每個電極上注入的電荷以及天然放電均遵循VPL陣列上從內側到外側的空間progression。通過對每只動物所有觸摸條件下電流注入和放電的空間模式之間的相關系數進行分析,更具體地分析了這種空間重疊。平均相關系數為r=0.46±0.38,9只動物中有7只在顯著性閾值α=0.05下顯示顯著相關性,相關值范圍為r=0.26至0.90。

圖7.(a)優化ITMS期間電極使用的空間分布與自然觸摸期間VPL放電活動的空間分布。對于所示的四個觸摸部位,顯示了VPL電極陣列上的電流注入分布(上)和同一電極上的平均放電計數(下)。在空間上,優化的電流注入模式與響應單元的位置一致。(b)上行顯示自然觸摸期間VPL的觸摸開始后多單元活動(MUA)反應及對應的優化ITMS。每條軌跡代表特定觸摸部位的放電率(單位:脈沖/bins)。兩列對應150 ms和250 ms兩種不同觸摸持續時間。底部插圖:對應的優化ITMS,顯示為刺激通道的最大電流。(c)所有通道、觸摸部位和動物的VPL放電率與優化ITMS之間的互相關。頂部插圖:每種觸摸模式的互相關。底部插圖:所有模式的平均值。

為了量化與VPL放電率的時間相關性,將背景扣除后的PSTH(見方法)與所有動物的優化ITMS進行比較。圖7(b)顯示了兩種不同觸摸持續時間的刺激后放電率和相應的優化ITMS。對于每個時間點,顯示的波形是通道間的最大電流。最強的刺激脈沖在觸摸開始和結束后不久傳遞。這類似于VPL放電率的自然時間模式,因為幾乎所有記錄的觸覺響應神經元都顯示快速適應。

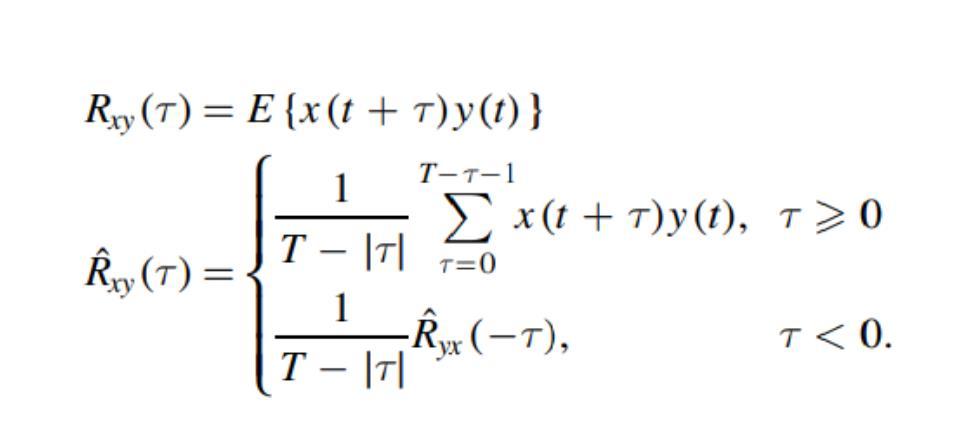

為了評估VPL速率和優化ITMS之間的時空相關性,我們估計了每個刺激通道的兩個信號之間的互相關。為了減少次優軀體拓撲覆蓋/表示對我們分析的影響,僅對每只動物中最準確的觸摸位置計算相關性。兩個實信號x和y之間的互相關函數Rxy(t),以及使用T個樣本的無偏估計R?xy(t)定義為

該公式用于估計每種觸摸模式的R?Rate,ITMS(t)函數。圖7(c)(頂部插圖)顯示了每種觸摸模式在所有動物中的平均值。

04.觸摸參數

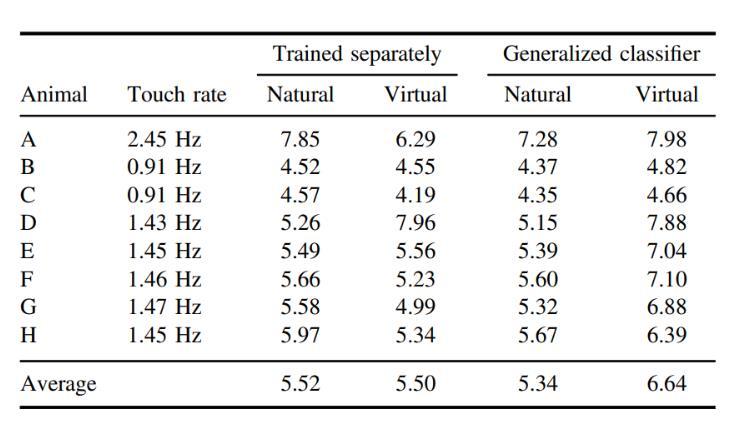

解碼為了評估虛擬觸摸反應的信息內容,我們進行了一組分類實驗,其中觸摸條件(持續時間、位置、幅度)從多通道刺激周圍反應中預測。這首先分別對虛擬觸摸和自然觸摸進行,以了解每種模態的神經反應提供了多少關于觸摸參數的信息。然后,我們嘗試在單個廣義分類器下對虛擬觸摸反應進行分類,該分類器的分類基于在為自然和虛擬觸摸優化的子空間中最近的自然觸摸均值的標簽。對于自然和虛擬觸摸,個體訓練的分類器可以分別以56%和61%的準確率預測觸摸條件。考慮到分類問題包含30–54個類別(取決于動物),這一準確率相當高。真實類別標簽和估計類別標簽之間的互信息在2.57到5.55位之間變化,自然和虛擬觸摸的平均值均接近4位。廣義分類器產生的分類率接近個體訓練的分類器(自然觸摸為52%,虛擬觸摸為54%)。這意味著使用組合反應來學習LDA投影不會降低個體學習投影中存在的辨別質量。表1顯示了個體訓練的分類器和單個廣義分類器的分類性能和互信息。表2顯示了僅考慮強刺激和短(150 ms)持續時間試驗時解碼觸摸位置的準確性。在這種情況下,單獨解碼觸摸位置的準確率對于自然和虛擬觸摸均為90%。兩個表中的偶然水平反映1/(類別數),其中類別數要么是觸摸條件數(表1),要么是部位數(表2)。

使用每只動物的平均觸摸頻率,表3顯示了真實觸摸標簽(位置、持續時間和幅度)與估計觸摸標簽之間的信息速率(位/秒)。在各動物中,虛擬觸摸攜帶的信息速率與自然觸摸大致相同。單獨訓練的自然和虛擬觸摸的平均信息速率為5.2位/秒,使用廣義分類器的虛擬觸摸的平均信息速率為6.64位/秒。

表1.從自然觸摸和虛擬觸摸反應中解碼觸摸參數(觸摸部位、持續時間、幅度)的準確性和互信息分類性能。顯示了8次蒙特卡洛數據劃分(2/3訓練,1/3測試)的平均速率和標準差。單獨訓練的分類器僅使用自然或虛擬觸摸的試驗數據,而聯合分類器的降維使用兩組試驗數據訓練,測試示例通過選擇最近的自然觸摸均值進行分類。對于分類率,第二列顯示了預測的偶然水平(取決于每只動物嘗試的觸摸部位數量)。偶然水平:1/(類別數)。對于互信息,真實觸摸標簽的熵為上限,顯示在第二列。表3.從自然觸摸和虛擬觸摸反應中解碼觸摸參數(觸摸部位、持續時間、幅度)的平均信息速率(位/秒/1)。

在猶他陣列上測量的自然觸摸反應的聯合分類率平均比密歇根探針高1.8倍,這是顯著的(p=0.024,Wilcoxon秩和檢驗)。正如之前關于空間再現準確性的結果一樣,這可以通過水平分布通道的陣列提供的更大軀體拓撲可區分性來解釋,而不是跨層分布的陣列。對給定觸摸部位的觸摸模式條件分類的分析顯示,自然反應的準確性沒有顯著差異(p=0.9)。觀察到虛擬觸摸反應的準確性有較小(1.3倍更高)但顯著的差異(p=0.024)。

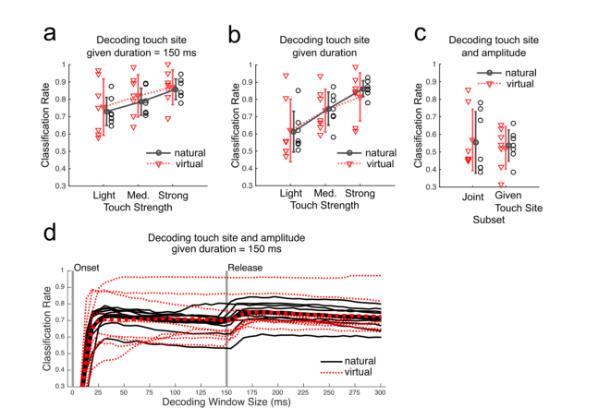

在上述廣義分類器下,虛擬觸摸反應顯示出與自然觸摸反應相當的不同觸摸壓力、位置和持續時間的可辨別性水平。圖8(a)和(b)顯示了基于兩個受限試驗子集的分類率。

圖8(a)顯示了對應短(150 ms)持續時間的輕、中或強觸摸的數據子集的正確解碼率。圖8(b)顯示了兩種觸摸持續時間的類似比率。

在這兩個分類實驗中,更強的刺激導致更高的正確分類率,這并不奇怪,因為更強的觸摸被更準確地再現。圖8(c)的第一列顯示了考慮所有類型試驗時的解碼性能,第二列顯示了考慮部位條件數據子集時的總體準確性。所示的分類率使用觸摸開始后300 ms的窗口中的響應進行解碼。

圖8(d)顯示了在固定持續時間的觸摸下解碼觸摸位置和幅度時,跨一系列窗口大小的分類率。可以看出,對于解碼觸摸部位和幅度,分類率在觸摸開始后15–20 ms達到峰值,并在整個觸摸窗口中保持較高水平,觸摸結束后不久略有增加。圖8.從自然(黑色)和虛擬(紅色)觸摸反應中正確推斷觸摸參數的性能。解碼使用廣義分類器——其線性判別分析(LDA)投影使用自然和虛擬觸摸的反應進行訓練。預測時,新示例首先投影,然后基于最近的自然觸摸均值進行分類。分類率計算為(正確分類試驗數)/(總試驗數),基于8次蒙特卡洛訓練/測試數據選擇(2/3訓練,1/3測試)。數據點代表動物。誤差條顯示動物間的±1標準差。(a)僅考慮短(150 ms)持續時間的輕、中或強刺激試驗時的解碼率。(b)已知觸摸強度時解碼持續時間和觸摸部位的分類率。(c)第一列顯示所有試驗的分類率,第二列顯示已知觸摸部位時解碼幅度和持續時間的準確性。(d)不同窗口大小的分類率。細線代表動物,粗線顯示動物平均值。