熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Eff ects of organic carbon consumption on denitrifi er community composition and diversity along dissolved oxygen vertical profi les in lake sediment surface

湖泊沉積物表面有機碳消耗對溶解氧垂直剖面反硝化菌群落組成及多樣性的影響

來源:Journal of Oceanology and Limnology doi.org/10.1007/s00343-019-9103-z

論文摘要

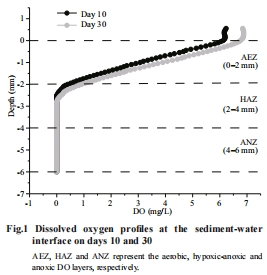

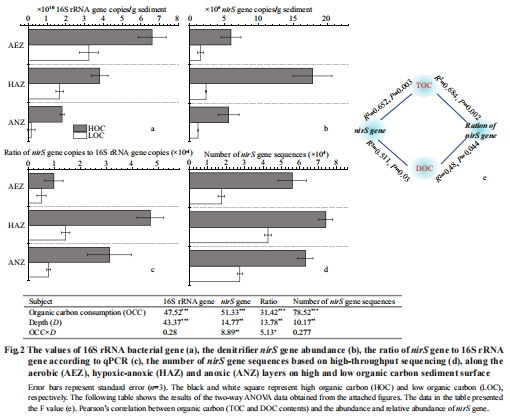

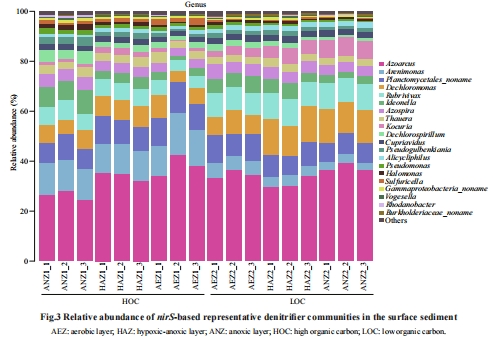

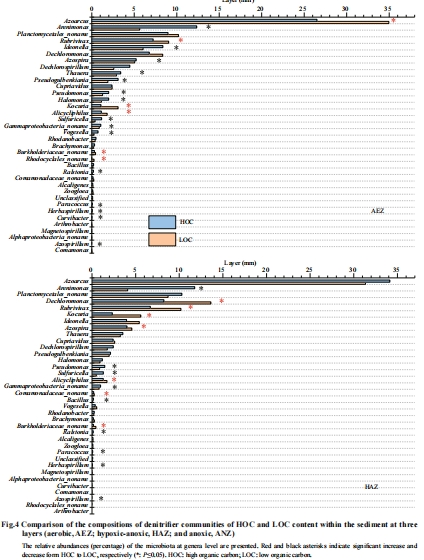

本研究探討了在湖泊表層沉積物中,有機碳消耗 對不同溶解氧(DO)垂直剖面層(好氧層、缺氧-厭氧層、厭氧層)中反硝化細菌群落組成和多樣性的影響。通過使用丹麥Unisense微電極精確測定沉積物-水界面的DO微剖面,將表層沉積物(0-6 mm)劃分為好氧層(AEZ, 0-2 mm, DO 0.5-6.9 mg/L)、缺氧-厭氧層(HAZ, 2-4 mm, DO 0-0.5 mg/L)和厭氧層(ANZ, 4-6 mm, DO 0 mg/L)。研究采用高通量測序和定量PCR(靶向nirS基因) 技術,分析了高有機碳和低有機碳條件下反硝化細菌的豐度、群落結構和多樣性。結果表明,反硝化細菌(nirS基因)的豐度隨有機碳消耗而降低,但其相對豐度(nirS/16S rRNA比值)在缺氧-厭氧層出現峰值。有機碳消耗顯著改變了各DO層中反硝化細菌的物種豐度(如Azoarcus, Arenimonas等屬),并影響了群落的α和β多樣性。研究揭示了反硝化細菌在沉積物垂直尺度上的生態位分異,以及其對碳源可利用性的適應性響應。

研究目的

揭示湖泊表層沉積物中,有機碳消耗如何影響不同DO層(好氧、缺氧-厭氧、厭氧)中反硝化細菌的豐度、群落組成和多樣性。

探究反硝化細菌群落沿DO垂直梯度的分布規律,特別是確定其主要的富集區域。

闡明有機碳可利用性作為關鍵環境因子,對反硝化細菌群落結構的塑造作用。

為理解富營養化湖泊沉積物氮循環的微生物機制提供新的見解,并為湖泊治理策略提供科學依據。

研究思路

研究采用了 “現場采樣-室內微宇宙培養-分層檢測-多組學分析” 的思路:

樣品采集與培養:從富營養化的滇池采集表層沉積物(0-20 mm),在實驗室PVC柱中進行為期30天的微宇宙培養,模擬上覆水營養鹽條件。

DO剖面精確測量與分層:使用丹麥Unisense微電極系統原位、高分辨率地測量沉積物-水界面的DO垂直微剖面,根據DO濃度精確劃分出好氧層(AEZ)、缺氧-厭氧層(HAZ)和厭氧層(ANZ)。

有機碳消耗設定:在培養的第10天(高有機碳含量)和第30天(低有機碳含量)分別取樣,以模擬有機碳消耗過程。

多維度數據分析:

化學分析:測量各層沉積物的總有機碳(TOC)和溶解性有機碳(DOC)。

分子生物學分析:利用qPCR定量反硝化功能基因(nirS)和總細菌(16S rRNA)的豐度;通過Illumina MiSeq平臺對nirS基因進行高通量測序,分析群落組成、結構和多樣性(如Chao1、Observed OTUs指數)。

統計與驗證:運用雙因素方差分析(Two-way ANOVA)、非度量多維尺度分析(NMDS)和相似性分析(ANOSIM)等統計方法,驗證DO層和有機碳消耗對反硝化群落的顯著影響。

測量數據及其研究意義(注明來源)

研究測量了多方面的數據,其意義和來源如下:

溶解氧(DO)垂直微剖面:

意義:精確界定了沉積物表層三個關鍵的氧化還原微環境(好氧、缺氧-厭氧、厭氧),為研究反硝化菌群的垂直分布提供了至關重要的環境背景。數據顯示氧氣滲透深度約為2.0-2.5 mm。

來源:數據見圖1。

反硝化細菌(nirS)豐度與相對豐度:

意義:qPCR結果顯示,nirS基因絕對豐度隨有機碳消耗而降低,但其相對豐度(nirS/16S)在缺氧-厭氧層(HAZ)最高。這表明缺氧-厭氧層是反硝化細菌生態位的“熱點區”,即使碳源減少,反硝化菌在此仍保持較高的比例。

來源:數據見圖2a-c。

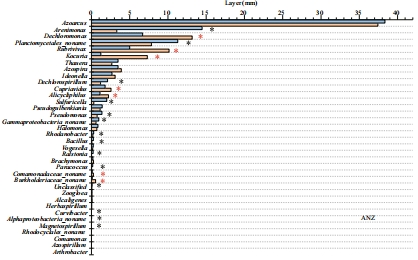

反硝化細菌群落組成(屬水平):

意義:揭示了優勢反硝化菌屬(如Azoarcus, Arenimonas, Planctomycetales_noname等)在不同DO層和碳條件下的動態變化。有機碳消耗導致不同菌屬的豐度發生顯著增加、減少或無變化,表明不同反硝化菌對碳源的競爭能力和適應性存在差異。

來源:數據見圖3和圖4。

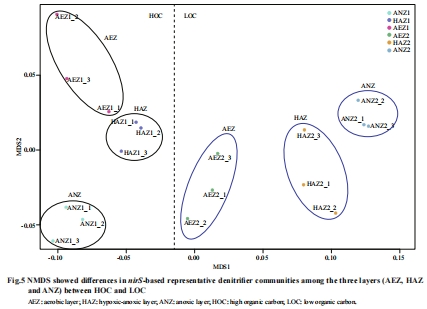

反硝化細菌群落結構(β多樣性):

意義:NMDS分析顯示,不同DO層以及高/低有機碳條件下的反硝化菌群落結構顯著分離。這表明DO和有機碳共同驅動了反硝化菌群的空間分異,形成了獨特的微環境特異性群落。

來源:數據見圖5。

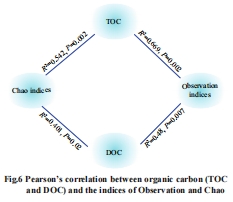

反硝化細菌群落多樣性(α多樣性):

意義:Chao1和Observed OTUs指數表明,有機碳消耗對多樣性的影響因DO層而異(如在好氧層和厭氧層多樣性增加,在缺氧-厭氧層降低)。這反映了環境過濾和種間競爭在塑造群落多樣性中的復雜作用。

來源:數據見圖6及正文中關于多樣性指數的描述。

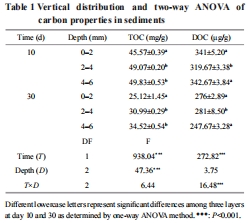

有機碳含量(TOC, DOC):

意義:雙因素方差分析證實TOC和DOC含量隨時間和沉積深度顯著變化,且與反硝化菌豐度和多樣性顯著相關。這直接證明了有機碳是調控反硝化菌群動態的關鍵資源因子。

來源:數據見表1。

研究結論

垂直分布格局:反硝化細菌在湖泊表層沉積物中呈現垂直分層分布。缺氧-厭氧層(2-4 mm深度)是反硝化細菌的主要富集區,其相對豐度最高。

碳源驅動群落變化:有機碳消耗是驅動反硝化細菌群落組成和結構變化的關鍵因素。不同菌屬對碳源減少的響應各異(有的增加、有的減少、有的穩定),導致了群落的適應性演替。

微環境特異性:不同DO層(好氧、缺氧-厭氧、厭氧)孕育了獨特的反硝化細菌群落,表明溶解氧梯度是導致群落生態位分異的重要環境過濾器。

生態啟示:在富營養化湖泊中,沉積物表層的碳源動態和氧化還原梯度共同調控著反硝化菌群,進而影響整個生態系統的氮去除功能。保護或管理沉積物有機質輸入可能對調控氮循環至關重要。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義詳細解讀

在本研究中,丹麥Unisense公司的溶解氧(DO)微電極系統被用于高分辨率地測量沉積物-水界面的DO垂直微剖面(數據見圖1)。

詳細研究意義如下:

實現毫米級精度的環境分層:Unisense微電極的關鍵優勢在于其極高的空間分辨率(微米級),能夠無損地原位測量沉積物中DO濃度的細微變化。本研究利用該技術,成功地將僅6毫米厚的表層沉積物精確劃分為三個功能迥異的氧化還原微區:好氧層(AEZ)、缺氧-厭氧層(HAZ)和厭氧層(ANZ)。沒有這種高精度的測量,如此細微尺度的環境分層和后續的生物學分析將無法實現。

為群落分析提供可靠的環境背景:獲得的DO微剖面數據(圖1)是解釋反硝化細菌垂直分布格局的基石。它確鑿地證明了反硝化菌豐度峰值(圖2)出現在特定的DO閾值區間(HAZ, DO 0-0.5 mg/L),而非均勻分布。這直接將微生物的分布與物理化學環境梯度聯系起來,為“環境選擇塑造微生物群落”的生態學理論提供了堅實的實證證據。

揭示反硝化功能的“熱點”區域:通過精確界定HAZ層,Unisense數據幫助研究者發現了反硝化功能的“熱點”。這表明在湖泊沉積物中,最活躍的氮流失過程并非發生在最表層的氧化環境或最深層的厭氧環境,而是在這個狹小的過渡帶。這對于準確量化湖泊的氮收支和建立更精確的生物地球化學模型具有重要意義。

技術優勢凸顯生態學發現:與傳統破壞性采樣和分層方法相比,Unisense微電極的原位、實時測量避免了樣品氧化或擾動的風險,確保了DO數據的真實性。其高分辨率使得在微小尺度上研究微生物生態成為可能,極大地提升了對沉積物微環境異質性和其生態功能的認識深度。

綜上所述,使用Unisense微電極獲得的DO微剖面數據,是本研究的核心技術和關鍵支撐。它不僅是簡單測量一個參數,而是從根本上定義了研究的空間框架和生態語境,使得后續關于反硝化菌群對DO和碳源響應的所有精細分析成為可能,并最終引領了關于沉積物氮循環微生物機制的新發現。