熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Effect of large magnetotactic bacteria with polyphosphate inclusions on the phosphate profile of the suboxic zone in the Black Sea

含聚磷酸鹽包裹體的大趨磁細菌對黑海亞鹽帶磷酸鹽剖面的影響

來源:The ISME Journal (2019) 13:1198–1208

論文摘要

本研究探討了黑海亞氧化帶(suboxic zone)中大型磁敏細菌(magnetotactic bacteria) 通過積累和降解多聚磷酸鹽(polyphosphate, polyP) 對磷酸鹽(phosphate)剖面分布的調控作用。黑海亞氧化帶(90-106 m水深)的特點是既無氧氣也無硫化物,但其溶解磷酸鹽濃度在上邊界出現最小值、下邊界出現最大值,并伴隨顆粒磷(particulate P)的峰值。傳統理論認為該現象由鐵錳氧化物吸附-解吸驅動,但僅能解釋部分磷通量。本研究通過綜合現場觀測、顯微分析、分子生物學和數值模擬,發現一類大型磁敏細菌(屬 Magnetococcus)富含多聚磷酸鹽(含磷量26–34%),其豐度與顆粒磷峰值一致;且在磷酸鹽最大釋放區檢測到多種細菌(包括 Magnetococcaceae)的多聚磷酸鹽激酶(polyphosphate kinase)基因高表達,表明細菌主動降解polyP釋放磷酸鹽。研究者提出,這些細菌通過磁導向運動在亞氧化帶上下“穿梭”,在上邊界 scavenge 磷酸鹽并儲存為polyP,在下邊界降解polyP釋放磷酸鹽,該主動運輸機制可定量解釋觀測到的磷酸鹽分布。

研究目的

揭示黑海亞氧化帶磷酸鹽異常分布(上邊界最小值、下邊界最大值)的微生物驅動機制。

評估大型磁敏細菌(含polyP內含物)在磷遷移中的定量貢獻,挑戰傳統鐵氧化物吸附主導的觀點。

通過基因表達分析驗證細菌對polyP的主動代謝在磷循環中的作用。

結合數值模型驗證細菌穿梭機制對磷通量的解釋力。

研究思路

研究采用“多尺度觀測-機制驗證-模型整合”的思路:

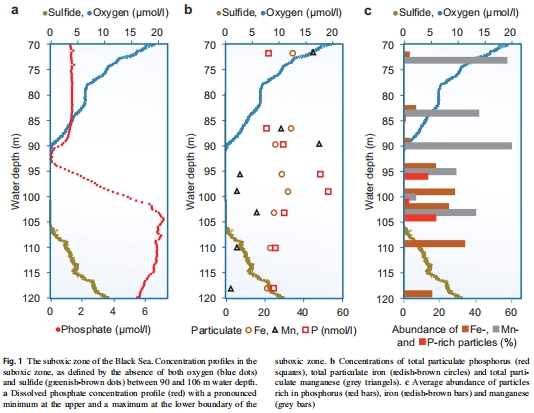

現場采樣與高分辨率化學測量:在黑海西部環流中心 Station M1(水深2070 m)采集水樣,使用丹麥Unisense微電極系統原位測量溶解氧(DO)和硫化物(H?S)的垂直微剖面(數據見圖1),界定亞氧化帶精確邊界(90-106 m);同時在線分析營養鹽(PO?3?、NO??、NH??等)。

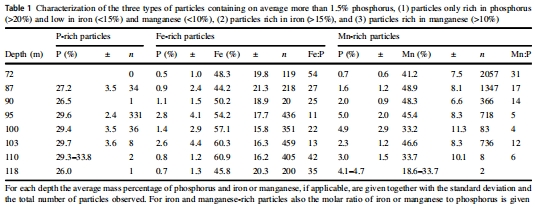

顆粒物分析:測定顆粒磷(P)、鐵(Fe)、錳(Mn)的濃度和形態(ICP-OES)、掃描電鏡-能譜(SEM-EDX)分析單顆粒成分(數據見圖1b,c、表1),識別富磷顆粒的生物/非生物來源。

微生物群落與活性鑒定:

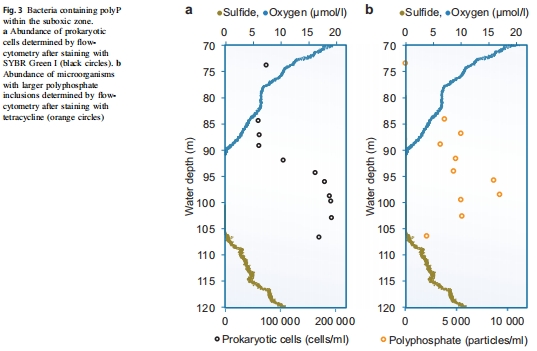

流式細胞術計數總微生物和含polyP細胞(四環素染色)(數據見圖3);

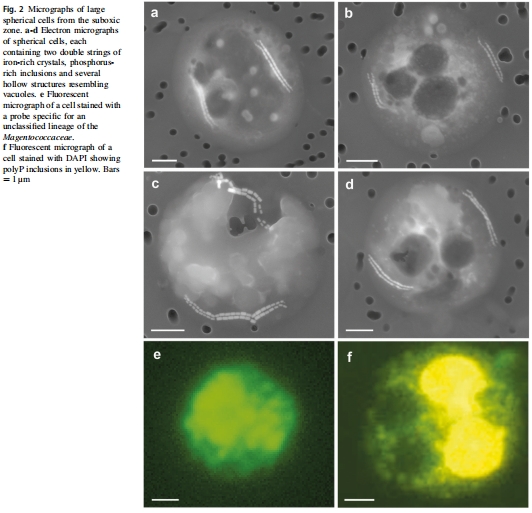

CARD-FISH和16S rRNA測序鑒定優勢菌群(如 Magnetococcaceae)(數據見圖2e);

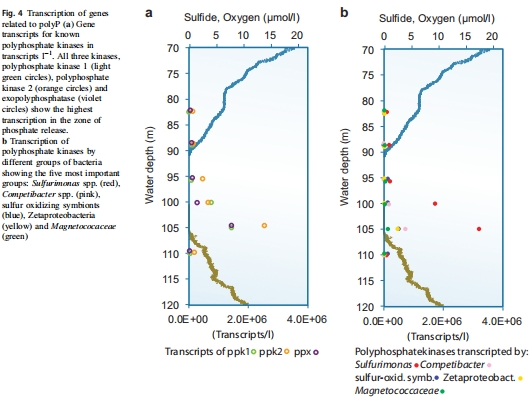

宏轉錄組分析polyP代謝基因(ppk1, ppk2, ppx)的表達譜(數據見圖4)。

機制整合與模擬:建立數值模型(基于Fick擴散定律)模擬磷的遷移通量,對比細菌主動運輸與被動沉降的速率匹配度(補充材料)。

測量數據及其研究意義(注明來源)

研究測量了多維度數據,其意義和來源如下:

溶解氧(DO)和硫化物(H?S)微剖面:

意義:精確界定亞氧化帶垂直范圍(90-106 m),顯示該區域既無氧也無硫化物,為磷形態轉化提供氧化還原背景。

來源:數據見圖1;使用丹麥Unisense微電極測量。

溶解磷酸鹽和顆粒磷/鐵/錳剖面:

意義:溶解PO?3?在上亞氧化帶降至接近0,在下邊界升至峰值;顆粒磷在中間深度出現峰值,且與顆粒Fe/Mn分布不一致,暗示非金屬氧化物主導的磷匯。

來源:數據見圖1a,b。

單顆粒化學成分(SEM-EDX):

意義:識別出三類顆粒:富磷顆粒(P>20%, Fe<15%, Mn<10%)、富鐵顆粒(Fe>15%)、富錳顆粒(Mn>10%)。富磷顆粒的磷含量(27-30%)遠高于富鐵/錳顆粒(1.1-5.0%),且低金屬含量表明其生物來源(如polyP)。

來源:數據見表1。

含polyP微生物豐度:

意義:流式細胞顯示含polyP細胞(四環素染色)的豐度峰值與顆粒磷峰值深度一致,且約占總微生物的5%,證實微生物polyP儲存是顆粒磷主要形式。

來源:數據見圖3。

大型磁敏細菌的形態鑒定:

意義:SEM和熒光顯微鏡顯示直徑4.6-6.8 μm的球形細胞含磁小體鏈和polyP內含物(DAPI染色),CARD-FISH鑒定為 Magnetococcaceae相關菌。

來源:數據見圖2a-f。

polyP代謝基因表達:

意義:宏轉錄組顯示 ppk1(合成polyP)、ppk2和 ppx(降解polyP)基因在磷酸鹽釋放深度(下亞氧化帶)表達最高,且 Magnetococcaceae是主要貢獻者之一,證明細菌主動調控polyP降解與磷釋放。

來源:數據見圖4。

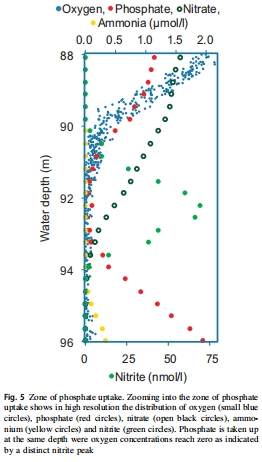

高分辨率化學梯度:

意義:磷酸鹽吸收發生在上邊界氧耗盡處(DO→0),與亞硝酸鹽峰值重合,提示硝酸鹽還原可能是細菌攝取磷的能量來源;磷酸鹽釋放與硫化物出現深度關聯,暗示硫化物觸發polyP降解。

來源:數據見圖5。

研究結論

微生物主導磷穿梭:大型磁敏細菌(如 Magnetococcus)通過積累和降解polyP,驅動磷酸鹽在亞氧化帶上邊界吸收、下邊界釋放,其貢獻遠超過鐵錳氧化物的被動吸附(后者僅解釋<15%磷通量)。

定量匹配:細菌的垂直運動速度(~6.5 m/d)與模型所需的磷遷移速率匹配,且其高磷含量(26-34%)可解釋顆粒磷峰值。

環境觸發機制:上邊界缺氧/硝酸鹽還原可能觸發細菌攝取磷并合成polyP;下邊界硫化物出現可能誘導polyP降解和磷釋放。

生態意義:這種“細菌磷酸鹽穿梭”可能普遍存在于缺氧盆地,通過將磷從表層遷移至深層,減緩富營養化并抑制有害藻華。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義詳細解讀

在本研究中,丹麥Unisense公司的溶解氧(DO)和硫化物(H?S)微電極系統被用于原位、高分辨率地測量黑海水柱的DO和H?S垂直微剖面(數據見圖1)。

詳細研究意義如下:

精確界定反應區:Unisense微電極以毫米級分辨率實時測量DO和H?S,準確鎖定亞氧化帶(suboxic zone)的深度范圍(90-106 m),該區域DO和H?S均不可檢測。這一定義至關重要,因為磷酸鹽的異常分布(吸收和釋放)嚴格發生在此區間內,微電極數據為后續分析提供了空間錨點。

揭示微環境耦合:高分辨率剖面顯示,磷酸鹽吸收發生在上邊界恰好是DO降至0的深度(圖5),且與亞硝酸鹽峰值重合;磷酸鹽釋放則與H?S出現的深度關聯。Unisense數據 thereby 將磷酸鹽轉化與氧化還原梯度直接耦合,提示細菌行為(如polyP合成與降解)受氧/硫化物微環境調控:缺氧可能觸發磷酸鹽攝取,而硫化物可能誘導polyP降解。

支撐機制推斷:微電極數據排除了一般氧化還原機制(如鐵氧化物在氧邊界沉淀、在硫化物邊界溶解)的主導性,因為亞氧化帶內既無氧也無硫化物,鐵錳氧化還原難以持續。這間接支持了生物機制(細菌穿梭) 的必要性。

技術優勢:Unisense微電極的原位、無擾動測量避免了采樣帶來的氧化或硫化損失,尤其對于H?S這種易變參數,確保了化學梯度的真實性。其高分辨率使研究者能捕捉到陡峭的邊界效應,這是傳統CTD采樣式測量難以實現的。

綜上所述,Unisense微電極獲得的DO和H?S微剖面數據,為本研究論證磷酸鹽遷移與氧化還原微環境的精確耦合提供了不可或缺的原位證據,為“細菌穿梭”機制提供了關鍵的環境背景,并幫助排除了非生物主導機制。