熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Effects Of Short-Term Aerobic Conditions On Phosphorus Mobility In Sediments

短期好氧條件對沉積物中磷遷移率的影響

來源:Journal of Freshwater Ecology, 34:1, 649-661,

論文摘要

本研究探討了短期好氧條件對富營養化湖泊沉積物中磷(P)遷移性的影響。通過室內培養實驗(3、8、15天),結合高分辨率技術(HR-Peeper和DGT),發現好氧處理(持續曝氣)顯著提高了上覆水溶解氧(DO)濃度(最高17.1%),但未顯著改變沉積物氧滲透深度(OPD)或氧化還原電位(Eh)。好氧條件抑制了沉積物向水體的磷釋放,表現為上覆水可溶性反應磷(SRP)和DGT有效態磷的降低。短期(3天)好氧暴露降低了孔隙水SRP和可溶性Fe(II),且二者顯著正相關(r > 0.888),證實磷的遷移受鐵氧化還原耦合機制調控。DIFS模型模擬表明,好氧組沉積物固體磷對孔隙水SRP的補給能力更低,系統平衡時間延長。長期(8-15天)好氧條件僅影響上覆水磷濃度,對沉積物內部磷庫無顯著影響。

研究目的

探究短期好氧暴露(如人工曝氣)對沉積物-水界面磷遷移行為的即時和持續影響。

利用高分辨率原位技術(HR-Peeper、DGT)精確表征磷和鐵(Fe)的微剖面分布,克服傳統破壞性采樣的誤差。

驗證磷-鐵耦合理論在好氧條件下的適用性,揭示磷遷移的化學機制。

通過DIFS模型量化沉積物固體磷的動力學補給能力,評估好氧條件對磷內源釋放的抑制潛力。

研究思路

研究采用 “控制實驗-原位監測-模型模擬” 的整合思路:

實驗設計:采集太湖沉積物,在實驗室微宇宙中建立對照組和好氧組(曝氣,DO > 2 mg/L),進行15天培養。

原位監測:

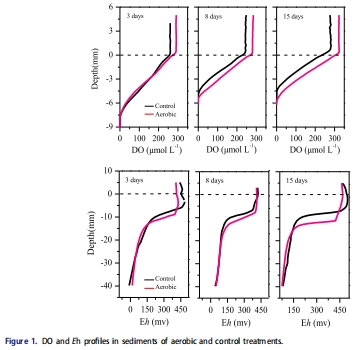

使用丹麥Unisense微電極系統測量沉積物剖面的DO和Eh(圖1),評估好氧條件對微環境的影響。

應用HR-Peeper技術獲取孔隙水SRP和可溶性Fe(II)的高分辨率(毫米級)垂直分布(圖3、圖6)。

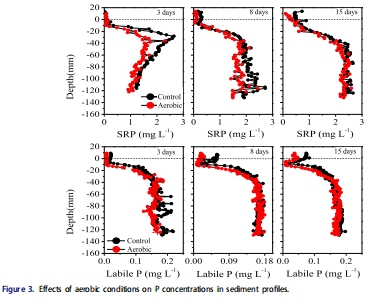

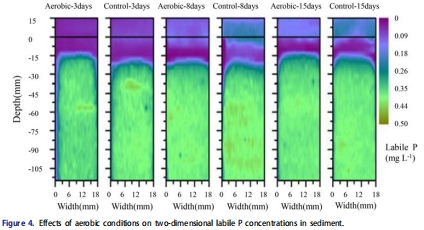

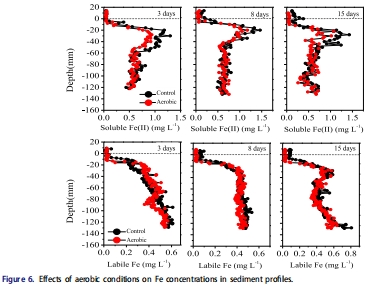

采用DGT技術測定沉積物DGT有效態磷和鐵的空間分布(一維剖面圖3、圖6;二維成像圖4)。

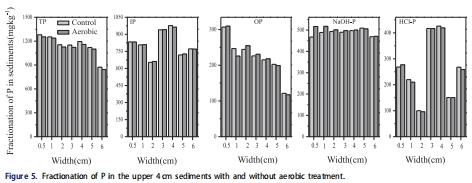

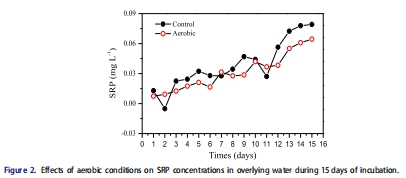

樣品分析:測定上覆水SRP動態(圖2)和沉積物磷形態分級(NaOH-P、HCl-P等,圖5)。

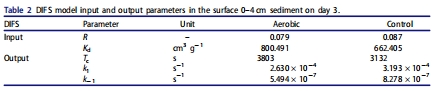

機制模擬:基于DIFS模型(表2)計算沉積物磷的動力學參數(如分配系數Kd、響應時間Tc),量化磷的固-液平衡過程。

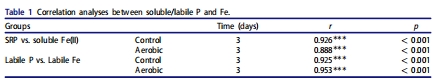

統計驗證:通過相關性分析(表1)確認磷-鐵耦合關系。

測量數據及其研究意義(注明來源)

研究測量了多維度數據,其意義和來源如下:

DO和Eh微剖面:

意義:好氧處理顯著提高上覆水DO,但OPD僅輕微增加(15天時6.2 mm vs 對照組5.4 mm),表明氧氣難以快速擴散至沉積物深層,好氧作用主要局限于表層。Eh無顯著變化,說明短期曝氣未改變沉積物整體氧化還原狀態。

來源:數據見圖1。

上覆水SRP濃度動態:

意義:好氧組上覆水SRP在多數時間點低于對照組(15天時平均降低21%),證明好氧條件有效抑制磷從沉積物向上覆水的釋放,有助于緩解水體富營養化。

來源:數據見圖2。

孔隙水SRP和DGT有效態磷剖面:

意義:好氧處理3天后,孔隙水SRP和沉積物DGT-P顯著降低(降幅34%和13%),但8-15天后無差異。表明好氧對磷遷移的抑制具有短期性,深層沉積物磷庫未受持續影響。

來源:數據見圖3。

二維DGT有效態磷分布:

意義:好氧與對照組二維磷分布無顯著差異(圖4),進一步證實好氧條件未改變沉積物內部磷的空間異質性,作用局限于界面附近。

來源:數據見圖4。

磷形態分級:

意義:好氧處理3天后,表層沉積物(0-0.5 cm)的NaOH-P(鐵鋁結合態磷)顯著增加,其他形態磷無變化。說明好氧促進Fe(II)氧化為Fe(III),增強磷的吸附固定,但該效應未延伸至深層。

來源:數據見圖5。

孔隙水Fe(II)和DGT有效態鐵:

意義:好氧組孔隙水Fe(II)在3天后降低16%,且與SRP變化顯著正相關(表1),直接驗證磷釋放受鐵氧化還原控制(Fe(II)減少導致磷吸附增強)。

來源:數據見圖6;相關性見表1。

DIFS模型參數:

意義:好氧組具有更高的Kd(固-液分配系數)和Tc(平衡時間),表明沉積物固相磷的釋放速率更慢、固定能力更強(表2)。這從動力學角度解釋了好氧條件下磷釋放受限的機制。

來源:參數見表2。

研究結論

好氧抑制磷釋放:短期好氧條件通過提高上覆水DO,抑制沉積物磷向上覆水的釋放,但主要影響表層界面,對深層沉積物磷庫影響有限。

磷-鐵耦合主導:磷遷移與鐵氧化還原緊密耦合(SRP與Fe(II)顯著相關),好氧促進Fe(II)氧化為Fe(III),增強磷的吸附固定。

短期效應顯著:好氧對磷遷移的抑制在3天內最明顯,隨時間的延長效應減弱,表明人工曝氣需持續進行才能維持控磷效果。

動力學機制:DIFS模型揭示好氧條件降低沉積物磷的補給能力,延長系統平衡時間,從動力學層面支持磷釋放受抑制的結論。

管理啟示:短期曝氣可作為富營養化湖泊應急控磷措施,但需結合其他手段(如底泥修復)以實現長期內源磷控制。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義詳細解讀

在本研究中,丹麥Unisense公司的微電極系統被用于原位測量沉積物剖面的溶解氧(DO)和氧化還原電位(Eh)微剖面(數據見圖1)。

詳細研究意義如下:

提供高精度原位環境證據:Unisense微電極以毫米級分辨率(精度1 μm)無損測量沉積物DO和Eh剖面,避免了傳統采樣的氧化擾動。數據清晰顯示,好氧處理雖提高上覆水DO,但沉積物氧滲透深度(OPD)增加有限(15天時僅0.8 mm),且Eh無顯著變化(圖1)。這直接證明短期曝氣難以有效氧化深層沉積物,好氧作用局限于表層微環境,為解釋磷釋放抑制的“短期性”和“表層性”提供了關鍵微尺度證據。

揭示好氧作用的局限性:通過對比OPD和DO剖面,Unisense數據表明,即使持續曝氣15天,沉積物深層仍保持還原狀態。這解釋了為何好氧處理僅能暫時降低表層孔隙水磷(3天效應),而無法改變深層磷庫(8-15天無效應)。該發現對評估人工曝氣的實際應用范圍(如有效作用深度)具有重要指導意義。

關聯微環境與磷遷移機制:DO微剖面與HR-Peeper/DGT數據(圖3、圖6)結合,證實好氧條件下表層DO升高驅動Fe(II)氧化,進而通過磷-鐵耦合吸附降低磷活性。Unisense數據 thereby 在“好氧條件→DO微環境變化→Fe氧化→磷固定”的因果鏈中提供了起始環節的關鍵證據。

支撐模型參數可靠性:DIFS模型所需的氧化還原條件參數(如Tc、Kd)依賴于Unisense測量的Eh和OPD數據。高分辨率原位測量確保了模型輸入參數的準確性,使動力學模擬結果(如好氧組平衡時間延長)更具說服力。

技術優勢與生態意義:Unisense微電極的原位、高分辨率特性使其能夠捕捉沉積物微環境的瞬態變化,這是傳統方法無法實現的。本研究通過該技術證實,好氧控磷的有效性高度依賴于沉積物物理結構(如氧擴散阻力),強調了在湖泊治理中需考慮沉積物異質性。

綜上所述,Unisense微電極獲得的DO和Eh微剖面數據,為本研究論證好氧作用的深度局限性和短期有效性提供了最直接的原位證據,揭示了人工曝氣對沉積物磷遷移的微尺度調控機制,為富營養化湖泊的精準治理提供了科學依據。