熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

Impact of Rice-Catfish/Shrimp Co-culture on Nutrients Fluxes Across Sediment-Water Interface in Intensive Aquaculture Ponds

稻-鯰魚蝦共培養(yǎng)對集約化養(yǎng)殖池塘中沉積物-水界面營養(yǎng)流動(dòng)的影響

來源:Rice Science, 2019, 26(6): 416-424

論文摘要

本研究探討了在集約化養(yǎng)殖池塘中,稻-鯰魚/蝦共養(yǎng)模式對沉積物-水界面(SWI)附近氧(O?)、pH微剖面以及氮、磷營養(yǎng)鹽交換通量的影響。通過田間試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),與單養(yǎng)模式相比,稻魚共養(yǎng)顯著提高了SWI附近的O?濃度和滲透深度,但降低了pH值。更重要的是,水稻的引入顯著降低了鯰魚塘和蝦塘中銨態(tài)氮(NH??)和硝態(tài)氮(NO??)跨越SWI的擴(kuò)散通量,但對亞硝態(tài)氮(NO??)和可溶性磷(PO?3?)的通量影響不顯著。此外,共養(yǎng)模式降低了沉積物中NH??的含量和溶解性無機(jī)磷(DIP)的比例。研究表明,稻魚共養(yǎng)通過改變SWI的微環(huán)境,有效減少了營養(yǎng)鹽從沉積物向上覆水的釋放,有助于控制池塘內(nèi)源污染。

研究目的

本研究旨在:

評估稻-魚/蝦共養(yǎng)模式對集約化養(yǎng)殖池塘沉積物-水界面(SWI)微環(huán)境(O?、pH)的影響。

量化共養(yǎng)模式對氮、磷營養(yǎng)鹽跨越SWI的通量速率的改變。

探究共養(yǎng)模式對沉積物中不同形態(tài)氮、磷賦存狀態(tài)的影響。

為利用稻魚共養(yǎng)系統(tǒng)調(diào)控養(yǎng)殖池塘內(nèi)部營養(yǎng)循環(huán)、減輕水體富營養(yǎng)化提供科學(xué)依據(jù)。

研究思路

研究采用了 “田間對比實(shí)驗(yàn) + 原位監(jiān)測 + 室內(nèi)分析” 的思路:

實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì):設(shè)置4種處理(黃顙魚單養(yǎng)YC、稻-黃顙魚共養(yǎng)YC-R、淡水蝦單養(yǎng)FS、稻-蝦共養(yǎng)FS-R),每個(gè)處理3個(gè)重復(fù),進(jìn)行一個(gè)養(yǎng)殖周期的田間試驗(yàn)。

原位測量:

使用丹麥Unisense微電極系統(tǒng)原位測量SWI附近的O?和pH垂直微剖面(分辨率1 mm)。

使用底棲培養(yǎng)艙原位培養(yǎng)6小時(shí),定期采集水樣,計(jì)算NH??、NO??、NO??和PO?3?的界面擴(kuò)散通量。

樣品分析:定期采集上覆水和沉積物樣品,分析常規(guī)水質(zhì)參數(shù)(TN, TP, BOD, COD等)以及沉積物中不同形態(tài)的氮、磷含量。

數(shù)據(jù)對比:通過統(tǒng)計(jì)學(xué)方法比較共養(yǎng)與單養(yǎng)模式在各測量參數(shù)上的差異,揭示水稻的作用。

測量數(shù)據(jù)及其研究意義(注明來源)

研究測量了多方面的數(shù)據(jù),其意義和來源如下:

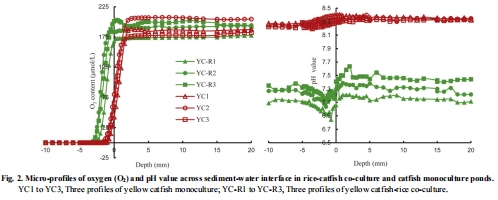

SWI附近O?和pH的微剖面:

意義:直接揭示了水稻通過根系泌氧作用對界面微環(huán)境的改造。共養(yǎng)模式下O?濃度更高、滲透更深,創(chuàng)造了更氧化的環(huán)境,有利于抑制沉積物中還原性物質(zhì)(如NH??)的釋放。

來源:數(shù)據(jù)見圖2。

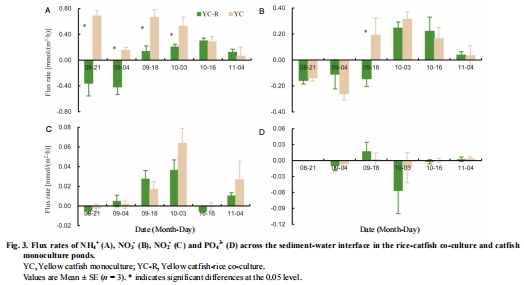

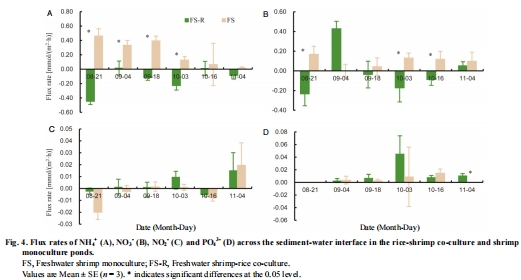

營養(yǎng)鹽界面通量速率:

意義:量化了水稻對營養(yǎng)鹽釋放/吸收的凈效應(yīng)。共養(yǎng)模式顯著將NH??的通量從正值(沉積物釋放)轉(zhuǎn)為負(fù)值(水體向沉積物遷移),證明水稻有效減少了氮的內(nèi)源負(fù)荷。

來源:鯰魚池塘數(shù)據(jù)見圖3;蝦塘數(shù)據(jù)見圖4。

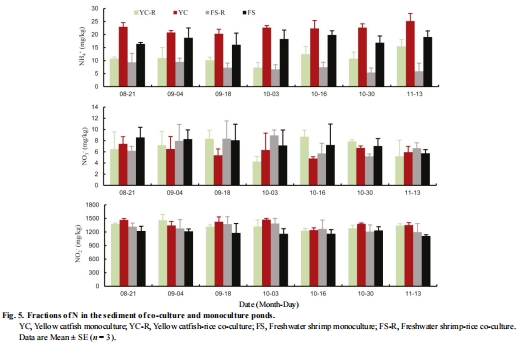

沉積物中氮的形態(tài)分布:

意義:從“源”的角度解釋通量變化。共養(yǎng)模式沉積物中NH??含量顯著降低,表明水稻吸收或促進(jìn)了其轉(zhuǎn)化,減少了可釋放的氮庫。

來源:數(shù)據(jù)見圖5。

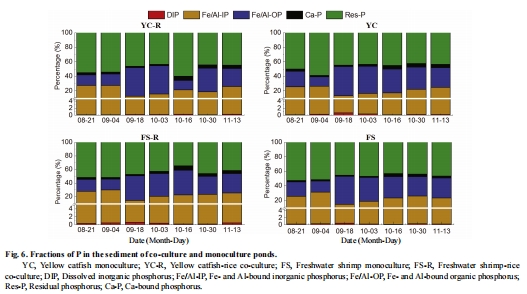

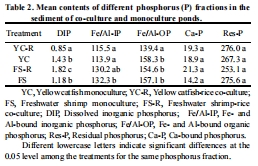

沉積物中磷的形態(tài)分布:

意義:解釋了PO?3?通量為何未顯著變化。盡管DIP比例在共養(yǎng)模式下有所變化,但磷主要以穩(wěn)定的殘?jiān)鼞B(tài)磷(Res-P)和鐵鋁結(jié)合態(tài)磷(Fe/Al-P)存在,難以釋放,因此通量受水稻影響較小。

來源:數(shù)據(jù)見圖6和表2。

研究結(jié)論

改善界面微環(huán)境:稻魚共養(yǎng)通過水稻根系的泌氧作用,顯著提高了SWI附近的O?濃度和滲透深度,同時(shí)根系分泌的有機(jī)酸降低了pH,共同改變了界面附近的化學(xué)環(huán)境。

有效抑制氮釋放:共養(yǎng)模式顯著降低了NH??和NO??從沉積物向上覆水的擴(kuò)散通量,甚至使其轉(zhuǎn)為負(fù)值(凈吸收),表明水稻能有效控制沉積物氮的內(nèi)源釋放。

對磷釋放影響有限:共養(yǎng)模式對PO?3?的通量無顯著影響,因?yàn)槌练e物中的磷主要以穩(wěn)定形態(tài)存在,其釋放受氧化還原條件的影響不如氮敏感。

改變沉積物養(yǎng)分庫:共養(yǎng)模式降低了沉積物中易釋放的NH??含量和DIP的比例,從源頭減少了潛在的可釋放營養(yǎng)鹽負(fù)荷。

管理啟示:稻魚共養(yǎng)是一種有效的環(huán)境友好型養(yǎng)殖模式,可通過生物調(diào)控方式改善池塘水質(zhì),減少對外部水體的污染風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖廢棄物的資源化利用。

使用丹麥Unisense電極測量數(shù)據(jù)的研究意義詳細(xì)解讀

在本研究中,丹麥Unisense公司的O?和pH微電極系統(tǒng)被用于高分辨率地測量沉積物-水界面(SWI)的O?濃度和pH值的垂直微剖面(數(shù)據(jù)見圖2)。

詳細(xì)研究意義如下:

提供高分辨率的原位環(huán)境證據(jù):Unisense微電極能夠以毫米級的分辨率原位、無擾動(dòng)地測量SWI的化學(xué)微環(huán)境。獲得的數(shù)據(jù)清晰顯示,稻魚共養(yǎng)(YC-R)下SWI的O?濃度顯著高于單養(yǎng)(YC),且O?向沉積物中滲透的深度更深。這為闡釋水稻通過根系泌氧改造沉積物環(huán)境提供了最直接、最精確的證據(jù)。沒有這種高分辨率測量,這種微環(huán)境差異難以被準(zhǔn)確捕捉和量化。

揭示界面過程的驅(qū)動(dòng)機(jī)制:O?和pH的微剖面數(shù)據(jù)是理解營養(yǎng)鹽轉(zhuǎn)化和遷移關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。高O?環(huán)境有利于硝化作用(將NH??氧化為NO??),而較低的pH可能影響磷的吸附-解吸平衡。Unisense數(shù)據(jù)直接將水稻的生物學(xué)活動(dòng)(泌氧) 與界面的物理化學(xué)條件變化聯(lián)系起來,為解釋后續(xù)觀察到的NH??通量降低等現(xiàn)象提供了堅(jiān)實(shí)的機(jī)理基礎(chǔ)。

量化共養(yǎng)模式的生態(tài)工程效應(yīng):通過對比共養(yǎng)與單養(yǎng)模式的微剖面,研究者能夠量化水稻帶來的“氧化層”的深度和強(qiáng)度。這種量化使得評估稻魚共養(yǎng)作為一種“原位生態(tài)工程”措施改善沉積物環(huán)境的效果成為可能,而不僅僅是定性的描述。

支撐核心結(jié)論:Unisense微電極獲得的數(shù)據(jù)是支撐本研究核心結(jié)論——稻魚共養(yǎng)通過改善SWI氧化還原條件來抑制氮磷釋放——的關(guān)鍵技術(shù)證據(jù)。它證明了干預(yù)措施(種植水稻)確實(shí)引起了目標(biāo)環(huán)境(SWI)的預(yù)期變化,從而使整個(gè)“措施-環(huán)境響應(yīng)-生態(tài)效應(yīng)”的邏輯鏈條更加完整和令人信服。

綜上所述,使用Unisense微電極獲得的O?和pH微剖面數(shù)據(jù),為本研究論證稻魚共養(yǎng)調(diào)控沉積物-水界面微環(huán)境的核心機(jī)制提供了不可或缺的、高精度的原位證據(jù)。它將水稻的生物學(xué)功能與池塘的生物地球化學(xué)過程緊密聯(lián)系在一起,顯著增強(qiáng)了研究的深度和說服力。