熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Phosphorus mobilization in lake sediments: Experimental evidence of strong control by iron and negligible influences of manganese redox reactions

湖泊沉積物中磷的流動鐵的強力控制和錳氧化還原反應的可忽略影響的實驗證據

來源:Environmental Pollution 246 (2019) 472-481

論文摘要

本研究通過現場調查與室內受控實驗,系統探討了富營養化湖泊(太湖梅梁灣)沉積物中磷(P)的遷移機制,重點區分了鐵(Fe) 和錳(Mn) 的氧化還原反應對磷釋放的相對重要性。研究綜合運用高分辨率擴散梯度技術(DGT) 和孔隙水取樣技術(Rhizon),對沉積物中活性磷、鐵、錳的時空分布進行了月度(2016年2月至2017年1月)和小時尺度的監測。結果表明,活性磷的垂直分布和時序變化與活性鐵表現出高度一致性和強相關性(相關系數 r ≥ 0.797, p < 0.01),而與活性錳的相關性較弱且不穩定。在好氧-厭氧培養實驗和藻華模擬實驗中,可溶性活性磷(SRP)的釋放與可溶性Fe(II)的變化同步且顯著正相關,但與可溶性Mn無此規律。實驗證明,磷的釋放主要源于鐵氧化物的還原性溶解,而錳氧化物的還原對磷遷移的影響可忽略不計。本研究為“鐵主導磷遷移”的經典理論提供了強有力的實證證據,并澄清了錳作用的局限性。

研究目的

區分關鍵驅動因子:明確區分鐵和錳的氧化還原反應在湖泊沉積物磷遷移過程中的相對重要性,解決長期以來學術界對此的爭議。

揭示動態遷移機制:通過高頻率、高分辨率的監測,揭示磷、鐵、錳在沉積物-水界面協同遷移的時空動態規律和內在機制。

評估環境擾動影響:探究環境條件變化(如溶解氧波動、藻華發生)對沉積物磷釋放過程的影響,為湖泊內源磷負荷控制提供科學依據。

研究思路

研究采用“長期現場觀測-受控模擬實驗-多技術驗證”的綜合思路:

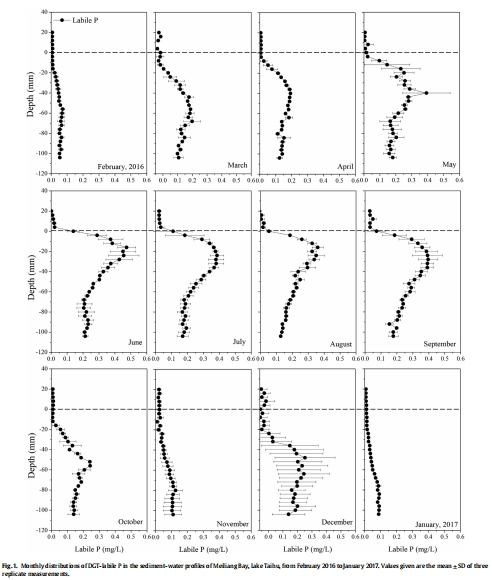

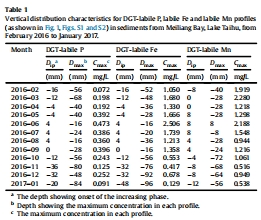

現場月度監測:每月采集太湖梅梁灣沉積物柱樣,利用DGT技術獲取沉積物剖面(0至-100 mm)中DGT-活性P、Fe、Mn的高分辨率(毫米級)垂直分布數據(圖1),分析其月度變化規律和相互關聯。

室內受控實驗:

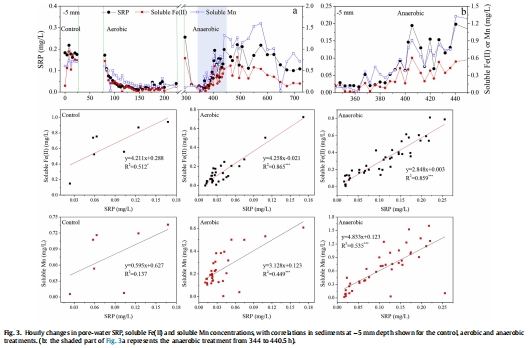

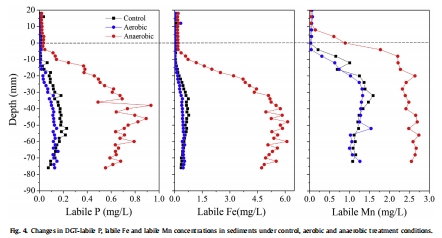

好氧-厭氧培養實驗:在實驗室控制條件下,對沉積物柱進行先好氧(145小時)后厭氧(425小時)的培養。使用丹麥Unisense微電極原位監測沉積物氧化還原電位(Eh),并同步使用Rhizon采樣器每小時采集孔隙水,分析SRP、可溶性Fe(II)、可溶性Mn的濃度變化(圖3)。同時,在實驗關鍵節點使用DGT測量活性物質的剖面分布(圖4)。

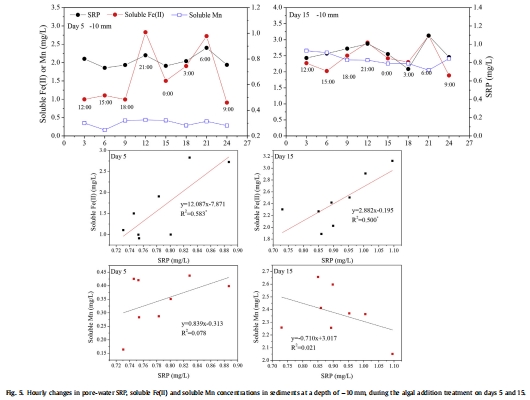

藻華模擬實驗:向沉積物-水體系中添加藻類(微囊藻),模擬藻華發生過程,監測第5天和第15天SRP、可溶性Fe(II)和Mn的晝夜變化(圖5)。

數據整合與分析:對獲取的海量數據進行相關性分析、統計檢驗(如t檢驗、ANOVA),綜合評估P與Fe、P與Mn在不同時空尺度上的耦合關系,從而論證主導機制。

測量數據及其研究意義(注明來源)

研究測量了多維度數據,其意義和來源如下:

DGT-活性P、Fe、Mn的月度垂直分布:

意義:揭示了沉積物中磷、鐵、錳儲存和釋放的關鍵層位。數據顯示,活性P和Fe的濃度峰值出現深度(Dmax)相近,且變化趨勢一致,而活性Mn的峰值出現更淺,表明P和Fe在沉積物中的地球化學行為更緊密地耦合。

來源:圖1 展示了活性P的月度分布,活性Fe和Mn的分布見補充材料圖S1和S2,相關參數匯總于表1。

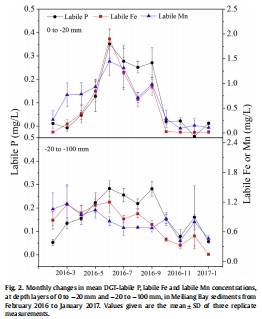

不同深度層活性P、Fe、Mn的平均濃度月度變化:

意義:量化了表層沉積物(0-20 mm)和深層沉積物(-20至-100 mm)中活性物質的平均負荷及其季節性波動。表層濃度在夏季(6月、9月)出現峰值,表明溫暖季節內源釋放風險更高。P與Fe濃度變化同步性遠高于P與Mn。

來源:數據見圖2。

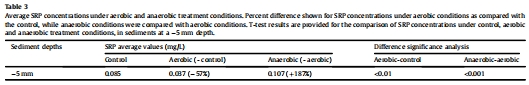

好氧-厭氧實驗中SRP、可溶性Fe(II)和Mn的小時變化:

意義:提供了磷釋放動力學的直接證據。在轉為厭氧條件后,SRP和可溶性Fe(II)濃度同步顯著上升,且兩者呈極顯著正相關(r ≥ 0.859),而可溶性Mn與SRP的變化不同步,相關性弱(r ≥ 0.449)。這直接證明磷釋放由鐵還原驅動,而非錳還原。

來源:數據見圖3 及表3。

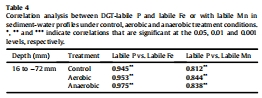

好氧-厭氧實驗中DGT-活性P、Fe、Mn的剖面分布:

意義:從空間分布角度驗證了小時尺度的發現。厭氧培養后,活性P和Fe在沉積物上部的濃度顯著增加,且兩者的垂直分布曲線高度吻合,再次證實了鐵控磷釋放的機制。

來源:數據見圖4 及表4 的相關性分析。

藻華模擬實驗中SRP、可溶性Fe(II)和Mn的晝夜變化:

意義:模擬了真實藻華條件下沉積物的響應。SRP和可溶性Fe(II)在特定時間(如21:00和06:00)出現同步峰值,顯示出晝夜節律和鐵耦合釋放的特征,而可溶性Mn無此規律,進一步支持了鐵的主導作用。

來源:數據見圖5。

研究結論

鐵是控制沉積物磷遷移的主導因子:無論是長期現場觀測還是短期受控實驗,均一致表明磷的遷移與鐵的氧化還原循環緊密耦合,兩者在時空分布上具有高度一致性和強相關性。

錳的作用可忽略不計:錳的分布和動態與磷的相關性弱且不穩定。即使錳氧化物發生還原溶解,也并未引起顯著的磷釋放,表明錳在磷的遷移過程中不起關鍵作用。

機制闡釋:在厭氧條件下,沉積物中的鐵(氫)氧化物被還原為可溶性的Fe(II),導致其表面吸附或共沉淀的磷被釋放到孔隙水中。這一過程是沉積物內源磷釋放的核心機制。

管理啟示:控制湖泊內源磷負荷,應重點關注沉積物鐵循環的調控(如通過增氧抑制鐵還原),而非錳循環。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義詳細解讀

在本研究中,丹麥Unisense公司的氧化還原電位(Eh)微電極系統(型號RD-100) 被用于原位、實時測量好氧-厭氧培養實驗中沉積物剖面的氧化還原電位(Eh)(方法部分2.5節提及,數據展示于補充材料圖S4)。

詳細研究意義如下:

精確量化沉積物氧化還原狀態的變化:Unisense Eh微電極能夠以高分辨率原位監測沉積物Eh的垂直剖面和隨時間的變化。實驗數據(圖S4)清晰顯示,在好氧培養階段(132小時),沉積物-水界面(SWI)的Eh升高至約491 mV;轉為厭氧培養后(550小時),Eh顯著下降至約250 mV。這直接、定量地證實了實驗成功模擬了從氧化到還原的環境轉變,為后續觀察到的化學變化(如Fe(II)和SRP升高)提供了不可或缺的環境背景證據。

建立Eh變化與磷釋放的因果鏈條:Unisense測得的Eh下降與SRP、可溶性Fe(II)濃度的上升在時間上完美對應(圖3)。這構建了一個完整的因果鏈:厭氧條件導致(由Eh下降指示)→ 鐵氧化物還原(Fe(II)濃度上升)→ 磷釋放(SRP濃度上升)。該電極提供的數據是連接環境條件改變和生物地球化學響應之間的關鍵橋梁,使機制論證更加嚴謹和令人信服。

排除錳主導機制的可能性:盡管Eh下降同樣可能觸發錳氧化物的還原,但實驗數據顯示可溶性Mn的釋放與SRP釋放并不同步(圖3)。這表明,在相同的Eh梯度下,磷的釋放選擇性地與鐵還原耦合,而非錳還原。Unisense數據幫助排除了“Eh下降同時導致鐵和錳還原,進而共同影響磷釋放”的模糊解釋,突出了鐵途徑的特異性和主導性。

技術優勢支撐科學發現:Unisense微電極的原位、無損測量特性避免了采樣對沉積物微環境的擾動,確保了Eh數據的真實性。其高靈敏度能夠捕捉到沉積物中細微的氧化還原梯度變化,這對于在毫米尺度上研究界面過程至關重要。該技術的應用,使得研究者能夠將化學計量(P、Fe、Mn濃度)與驅動這些變化的物理化學條件(Eh)直接關聯,極大地提升了對機制理解的深度。

綜上所述,使用Unisense Eh微電極獲得的數據,為本研究論證“厭氧條件驅動鐵還原進而控制磷釋放” 的核心結論提供了最直接、最關鍵的證據。它不僅是環境條件的監測工具,更是解析復雜地球化學過程因果關系的利器,顯著增強了本研究結果的可靠性和科學價值。