熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Seasonal antimony pollution caused by high mobility of antimony in sediments: In situ evidence and mechanical interpretation

沉積物中銻的高遷移率引起的季節性銻污染現場證據和機械解釋

來源:Journal of Hazardous Materials 367 (2019) 427–436

論文摘要

本研究探討了富營養化湖泊沉積物中銻(Sb)的遷移行為及其對水質的季節性影響。通過全年監測太湖梅梁灣沉積物-上覆水剖面,發現Sb遷移性具有顯著季節變化:冬季可溶性Sb濃度最高(均值11.27和6.99 μg/L),因Mn和Fe氧化物將Sb(III)氧化為更易溶的Sb(V),超過中國、美國和歐盟水質標準;其他季節濃度較低(均值1.79-2.93 μg/L),因厭氧條件下Sb以不溶性Sb(III)為主。夏季濃度略高于秋季,源于溶解性有機質(DOM)對Sb(III)的絡合作用。Sb遷移主要受Sb(III)/Sb(V)轉化控制,冬季Sb污染風險突出。

研究目的

本研究旨在揭示Sb在沉積物中的遷移機制及其對水質的影響,特別是在富營養化湖泊中藻華背景下Sb的形態轉化和釋放規律。具體目標包括:

量化Sb在沉積物-水界面的季節性遷移通量。

闡明氧化還原條件、Mn/Fe氧化物和DOM對Sb形態轉化的影響。

評估藻華事件對Sb行為的作用。

為Sb污染控制提供原位證據和機械解釋。

研究思路

研究采用“野外監測+實驗室實驗”的整合思路:

野外采樣:每月采集太湖梅梁灣沉積物柱芯(2016年2月至2017年1月),使用高分辨率透析器(HR-Peeper)和ZrO-Chelex DGT技術同步測量孔隙水中可溶性Sb、Fe、Mn的垂直剖面(分辨率4 mm),以獲取原位數據。

實驗室實驗:

好氧-厭氧培養實驗:模擬沉積物氧化還原變化,監測Sb、Fe、Mn濃度和UV254(DOM指標)的動態變化,使用Unisense氧化還原微電極測量Eh剖面。

模擬藻華實驗:添加微囊藻,研究藻類對Sb遷移的短期和晝夜效應。

數據分析:結合相關性分析(如Pearson相關)和形態分析(HG-AFS測Sb(III)/Sb(V)),揭示驅動機制。

測量數據及其研究意義(注明來源)

研究測量了多維度數據,其意義和來源如下:

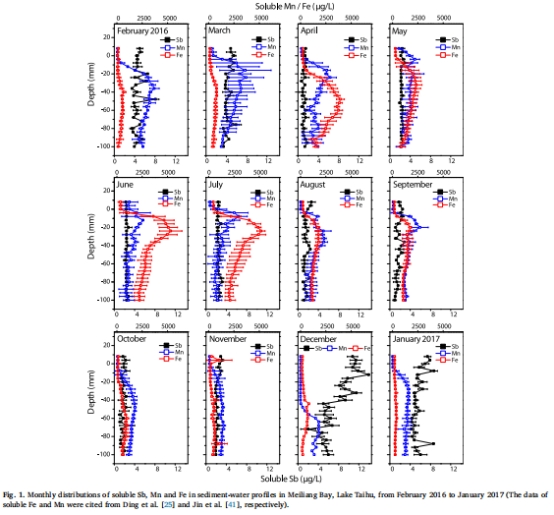

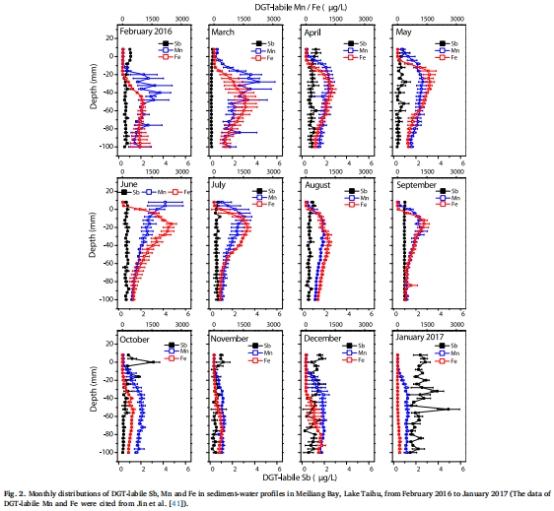

可溶性Sb和DGT-labile Sb的月度垂直分布:

意義:直接顯示Sb在沉積物-水界面的遷移通量和空間異質性。冬季濃度升高表明氧化條件促進Sb釋放,夏季濃度穩定但略有升高提示DOM絡合作用。

來源:可溶性Sb剖面見圖1;DGT-labile Sb剖面見圖2。

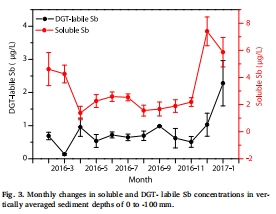

平均Sb濃度的月度變化:

意義:量化Sb遷移性的季節規律。冬季均值最高(12月7 μg/L,1月2 μg/L),證實低溫氧化環境加劇Sb污染;夏季均值較低但高于春季,反映DOM和藻華的影響。

來源:月度均值變化見圖3。

Sb形態(Sb(III)和Sb(V))分布:

意義:揭示形態轉化是遷移性的主控因子。冬季Sb(V)主導(12月均值4.13 μg/L),夏季Sb(III)比例更高(7月均值0.36 μg/L),支持氧化還原控制機制。

來源:Sb(III)/Sb(V)垂直剖面見圖4。

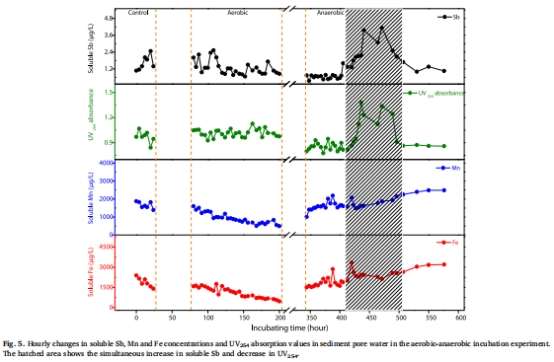

好氧-厭氧實驗中的小時變化:

意義:驗證氧化還原條件對Sb遷移的直接影響。厭氧后期Sb濃度驟升(均值2.5 μg/L)且與UV254正相關,證明DOM絡合增強Sb溶解度。

來源:小時變化曲線見圖5;。

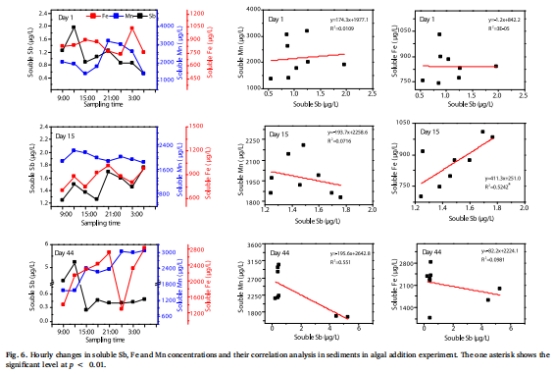

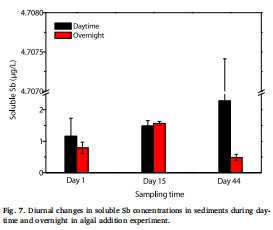

模擬藻華實驗中的晝夜變化:

意義:藻華提供DOM并改變微環境,導致Sb濃度晝高夜低(差值最高1.8 μg/L),表明光化學氧化和DOM協同作用。

來源:小時變化見圖6;晝夜對比見圖7。

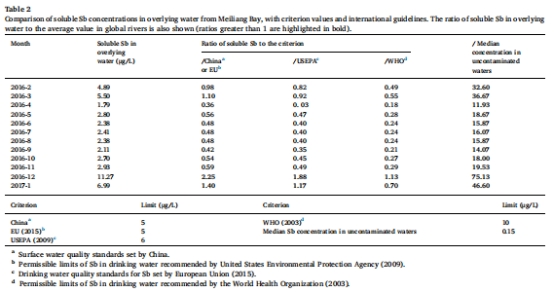

與水質標準比較:

意義:冬季Sb濃度超標(如12月超中國標準2.25倍),提示高風險期需針對性管理。

來源:標準對比見表2。

研究結論

季節性遷移機制:Sb遷移受Sb(III)/Sb(V)轉化控制。冬季Mn/Fe氧化物氧化Sb(III)為Sb(V),增加溶解度和遷移性,導致上覆水污染;其他季節厭氧條件使Sb(III)主導,遷移性低。

輔助因子作用:DOM絡合(夏季)和光化學氧化(晝間)輕微增強Sb遷移,但野外貢獻較小。

污染風險:冬季Sb濃度超標,藻華通過提供DOM間接影響Sb行為。

管理啟示:需關注冬季沉積物Sb釋放,控制氧化條件以減少Sb污染。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義詳細解讀

在好氧-厭氧培養實驗中,丹麥Unisense公司的氧化還原微電極系統被用于測量沉積物剖面的氧化還原電位(Eh)微剖面(數據在方法部分提及,并引用自Jin et al. (2019)的圖S2)。

詳細研究意義如下:

提供高分辨率氧化還原狀態證據:Unisense微電極以亞毫米分辨率原位測量Eh,直接證實實驗條件的有效性——好氧期Eh升高(促進氧化),厭氧期Eh降低(促進還原)。這為Sb形態轉化提供了精確的環境背景,例如厭氧后期Eh降至-240 mV(圖S2),觸發了Sb(V)還原為Sb(III)和DOM絡合反應。

關聯氧化還原條件與Sb遷移動力學:Eh數據與Sb濃度變化(圖5)緊密結合,顯示Eh下降階段(厭氧期)Sb濃度驟升,證明低Eh環境通過微生物還原和DOM絡合雙重機制增強Sb溶解度。這種時序關聯強化了“氧化還原控制”的核心論點。

支持機制分離:Unisense數據幫助區分了Sb遷移的主次機制。好氧期Eh高,Sb遷移主要受Mn/Fe氧化物氧化驅動;厭氧期Eh低,Sb遷移轉為受還原和DOM控制。這證實野外冬季Sb高峰主要源于氧化而非DOM作用。

增強實驗可靠性:通過實時監測Eh,確保實驗室模擬準確反映野外條件(如太湖沉積物的亞氧化特征),使培養實驗結果更具野外推廣價值。

綜上所述,Unisense微電極獲得的Eh微剖面數據,為本研究論證氧化還原條件對Sb遷移的直接驅動作用提供了高精度、原位的定量證據,確保了機制解釋的嚴謹性和可靠性。