熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Contrasting exchanges of nitrogen and phosphorus across the sedimentewater interface during the drying and re-inundation of littoral eutrophic sediment

濱海富營養化沉積物干燥和再淹沒過程中沉積-水界面氮磷交換的對比研究

來源:Environmental Pollution 255 (2019) 113356

論文摘要

本研究探討了富營養化湖泊(巢湖)沿岸帶沉積物在經歷干燥和再淹沒過程后,氮(N)和磷(P)通過沉積物-水界面(SWI)的交換行為。研究發現,銨態氮(NH?-N)和可溶性活性磷(SRP)的釋放通量對干濕交替的響應截然不同。短期干燥(5-25天)后NH?-N通量增加,但長期干燥(30天)后顯著降低,并且在后續90天的再淹沒過程中始終保持在較低水平。相反,SRP通量在干燥15天后顯著降低,但在再淹沒過程中又逐漸恢復到初始水平。這種差異源于N、P在沉積物中形態轉化的可逆性不同:沉積物中不穩定的NH?-N在干燥過程中因氧化而不可逆地減少,而磷的形態(特別是鐵結合磷Fe-P)轉化在再淹沒后是可逆的。研究表明,頻繁的水位波動可能通過促進磷的釋放而加劇水體富營養化。

研究目的

本研究的主要目的是:

揭示沿岸帶沉積物在不同干燥時長及后續再淹沒過程中,NH?-N和SRP通過沉積物-水界面的交換通量變化規律。

從沉積物理化性質、氮磷形態轉化等角度,闡明上述交換行為差異的內在機制。

評估水位波動(WLFs)通過影響沉積物內源負荷,對湖泊富營養化管理的潛在影響。

研究思路

本研究采用了 “室內控制實驗” 的方法來模擬野外過程:

實驗設計:從巢湖沿岸帶采集原狀沉積物柱芯,設置兩組處理:

干燥處理:將沉積物柱芯暴露在空氣中干燥0至30天(每5天取樣一次)。

再淹沒處理:將干燥30天后的沉積物柱芯重新注入湖水,持續培養90天。

對照組:始終保持在淹沒狀態的沉積物柱芯。

多參數測量:在不同時間點,綜合運用多種技術分析:

使用孔隙水平衡透析器(peeper) 獲取孔隙水剖面,計算NH?-N和SRP的擴散通量。

使用丹麥Unisense微電極系統測量沉積物-水界面的溶解氧(DO)和氧化還原電位(Eh)微剖面。

分析沉積物的基本理化性質(含水量、孔隙度等)、氮磷形態(如Labile NH?-N、Fe-P、Al-P等)和可溶性有機質特征。

測量數據及其研究意義(注明來源)

本研究測量了多方面的數據,其意義和來源如下:

沉積物氧化狀態指標(溶解氧微剖面):

意義:直接顯示干燥如何改變沉積物的氧化還原環境。干燥導致氧滲透深度(OPD)增加,表明沉積物從還原狀態轉為氧化狀態,這是驅動氮磷形態轉化的關鍵環境因素。

來源:氧滲透深度的變化在圖S3中顯示。

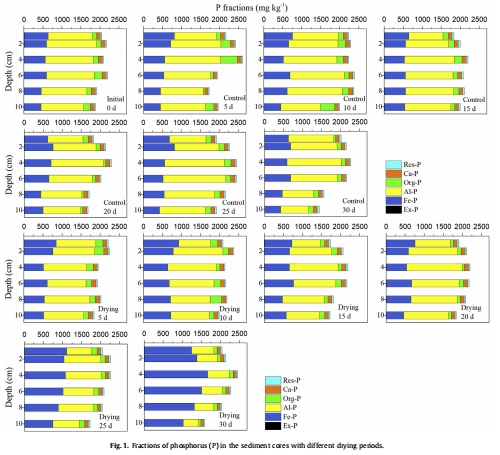

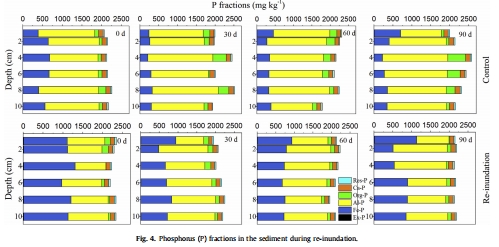

磷的形態分布:

意義:揭示了干燥和再淹沒過程中磷活性的內在原因。干燥促使鋁結合磷(Al-P)向鐵結合磷(Fe-P)轉化;再淹沒后,則發生反向轉化。這種可逆轉化是SRP通量先降后升的根本原因。

來源:干燥期間的磷形態變化見圖1;再淹沒期間的磷形態變化見圖4。

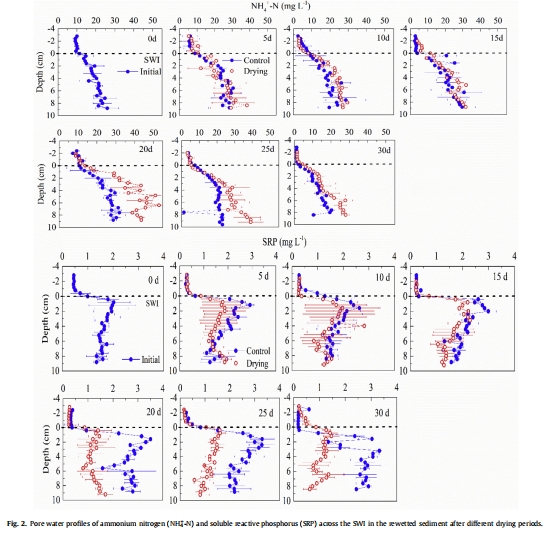

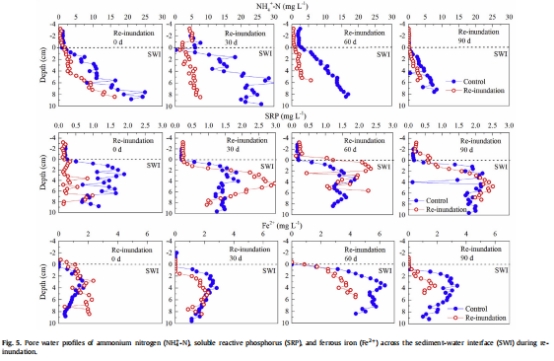

孔隙水營養鹽濃度剖面:

意義:直觀展示了界面附近NH?-N和SRP的濃度梯度,是計算擴散通量的直接依據。結果顯示干燥后期孔隙水NH?-N濃度降低,SRP濃度也受抑制;再淹沒后SRP濃度回升。

來源:干燥后孔隙水剖面見圖2;再淹沒后孔隙水剖面見圖5。

營養鹽擴散通量:

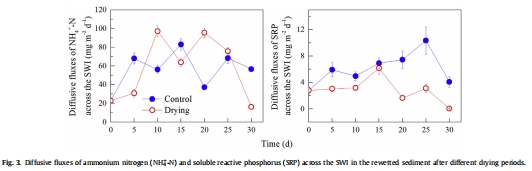

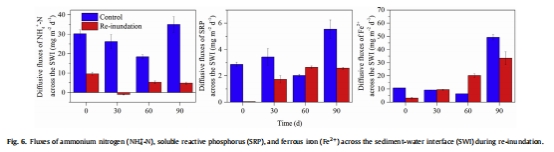

意義:量化了沉積物向內源負荷的貢獻。最關鍵的研究發現——NH?-N和SRP通量對干濕循環的 contrasting( contrasting)響應模式在此直觀呈現。

來源:干燥后的通量變化見圖3;再淹沒期間的通量變化見圖6。

研究結論

contrasting 釋放模式:沿岸帶沉積物的干濕交替對氮磷釋放產生截然不同的影響。它能夠長期抑制銨態氮(NH?-N)的釋放,但會促進可溶性活性磷(SRP)的釋放(表現為先抑制后恢復)。

核心機制:這種差異源于氮磷形態轉化的可逆性不同。

氮:干燥引起的沉積物氧化導致不穩定的NH?-N通過硝化等作用不可逆地損失。

磷:干燥時,氧化條件促使Al-P轉化為可吸附磷的Fe-P,暫時固定了磷;再淹沒時,環境恢復厭氧,Fe-P重新溶解釋放,導致磷的釋放能力恢復甚至增強。

管理啟示:在受水位波動影響大的湖泊中,干濕循環可能通過降低水體的N:P比值(即相對增磷控氮),創造更有利于固氮藍藻生長的條件,從而可能加劇富營養化。因此,在治理中需要特別關注沿岸帶沉積物在再淹沒過程中的磷釋放風險。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義詳細解讀

在本文中,丹麥Unisense公司的微電極系統被用于高分辨率地測量沉積物-水界面(SWI)附近溶解氧(DO)的垂直微剖面(分辨率為100微米),這些數據在正文中被多次引用,并在圖S3和圖S13中具體展示。

詳細研究意義如下:

提供機制研究的直接環境證據:Unisense微電極提供的氧滲透深度(OPD) 數據,是連接“干燥/再淹沒操作”與“氮磷形態轉化”之間因果鏈條的關鍵證據。數據顯示,干燥后OPD從<2 mm顯著增加至4.4 mm,直接證明了沉積物表層從厭氧環境轉變為好氧環境。這為后續解釋NH?-N的氧化損失和Al-P向Fe-P的轉化提供了最直接的環境背景。

定量揭示氧化還原條件的動態變化:微電極數據不僅是定性的(變氧化了),更是定量的。它精確地顯示了氧化條件增強的幅度和深度。這種定量關系有助于建立環境參數(如OPD)與生物地球化學過程(如Fe-P含量變化)之間的相關性分析(論文中表S2確實顯示了OPD與Fe-P的正相關),極大地增強了機理闡述的說服力。

闡釋再淹沒后磷釋放的驅動因素:在再淹沒實驗中,Unisense電極測量顯示OPD又回落到約2 mm(圖S13),表明好氧層變薄,沉積物恢復厭氧狀態。這為解釋Fe-P的再溶解和SRP通量的回升提供了直接的驅動因子證據:厭氧條件導致鐵氧化物還原溶解,從而釋放其結合的磷。

支撐整個實驗的核心結論:Unisense電極獲得的高分辨率DO數據,是整個研究邏輯鏈條的基石之一。整個機理可簡述為:干燥處理 → OPD增加(由Unisense電極證實)→ 沉積物氧化 → NH?-N不可逆減少 + Al-P轉化為Fe-P → NH?-N通量持續低位;再淹沒處理 → OPD減小(由Unisense電極證實)→ 沉積物恢復厭氧 → Fe-P溶解 → SRP通量恢復。

綜上所述,使用丹麥Unisense微電極獲得的溶解氧微剖面數據,為本研究揭示干濕交替控制氮磷 contrasting 釋放模式的內在驅動機制提供了不可或缺的、高精度的原位證據,使結論更加科學和嚴謹。