熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

In situ simulation of thin-layer dredging effects on sediment metal release across the sediment-water interface

薄層疏浚對沉積物-水界面金屬釋放影響的原位模擬

來源:Science of the Total Environment 658 (2019) 501–509

論文摘要

本研究通過原位模擬實驗,探討了薄層疏浚(清除表層約25厘米沉積物)對太湖沉積物-水界面重金屬釋放的影響。研究發現,疏浚具有雙重效應:一方面,它顯著降低了沉積物中鎳(Ni)、鎘(Cd)、銅(Cu)和鋅(Zn)的總含量;但另一方面,它卻促進了活性態Ni、Cu和Zn的釋放通量和生物有效性。這種矛盾的效應歸因于疏浚后氧化條件增強,導致深層厭氧沉積物中的金屬硫化物發生再活化溶解。因此,疏浚雖然減少了重金屬的總負荷,但可能短期內增加其向水體的釋放風險和生態毒性。

研究目的

本研究的主要目的是:

通過原位模擬實驗,評估薄層疏浚作為一項環境修復工程,對控制沉積物重金屬污染的實際有效性。

探究疏浚后沉積物-水界面附近重金屬的形態轉化、遷移通量和生物有效性的變化。

從動力學角度揭示疏浚影響重金屬釋放的內在機制,特別是硫循環和氧化還原條件的變化所起的作用。

研究思路

本研究采用了 “原位模擬”與“多技術聯合分析” 的研究思路:

原位模擬:從太湖月亮灣采集未擾動的原狀沉積物柱芯,在實驗室內模擬疏浚操作(移除上層25厘米沉積物,保留下層沉積物),然后將處理后的柱芯放回湖底進行為期一年的原位培養,以真實模擬疏浚后的環境條件。

多技術聯合分析:培養結束后,綜合運用多種技術進行分析:

傳統化學分析:測定沉積物的基本理化性質(如pH、Eh、有機質、酸揮發性硫化物AVS等)和重金屬總量。

連續提取法(BCR法):分析重金屬不同化學形態(可交換態、可還原態、可氧化態、殘渣態)的含量,評估其潛在遷移性。

薄膜擴散梯度技術(DGT):以高分辨率(2毫米)原位測量孔隙水中的DGT有效態金屬濃度,反映其生物有效性。

DIFS模型:基于DGT測量數據,計算動力學參數(如解吸速率常數K??等),定量評估重金屬從固相向液相再補充的能力與速率。

丹麥Unisense微電極:同步測量沉積物-水界面的氧氣、pH和氧化還原電位(Eh)的微剖面。

測量數據及其研究意義(注明來源)

本研究測量了多方面的數據,其意義和來源如下:

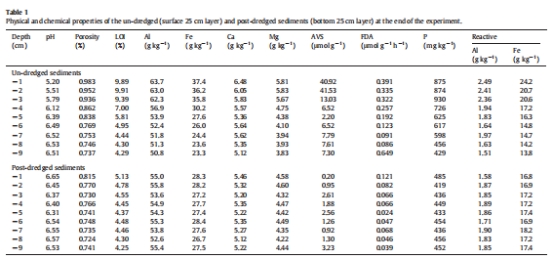

沉積物理化性質:

意義:提供理解重金屬行為的環境背景。數據顯示,疏浚后沉積物的有機質、AVS含量和微生物活性顯著降低,而氧化還原電位(Eh)和氧滲透深度增加,表明環境從還原性向氧化性轉變。

來源:數據匯總于表1。

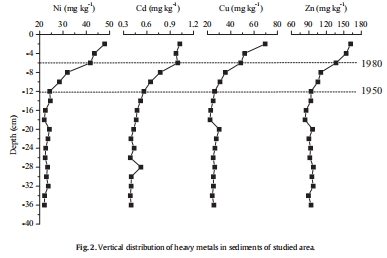

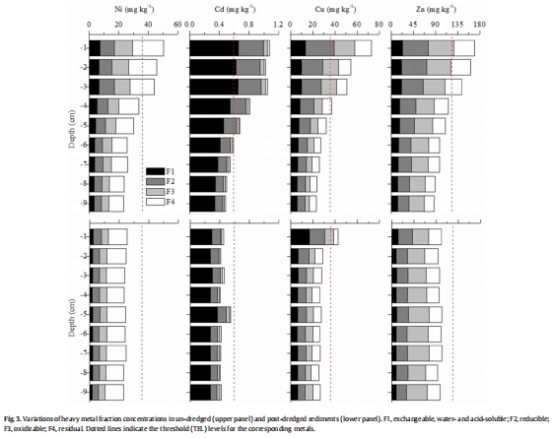

重金屬總量與形態分布:

意義:直接證明疏浚有效地移除了沉積物中的重金屬,降低了總污染負荷。形態分析顯示,疏浚后重金屬在活性較強的非殘渣態中的比例依然很高,暗示其具有潛在的遷移風險。

來源:重金屬總量的垂直分布見圖2;四種重金屬的形態分布見圖3。

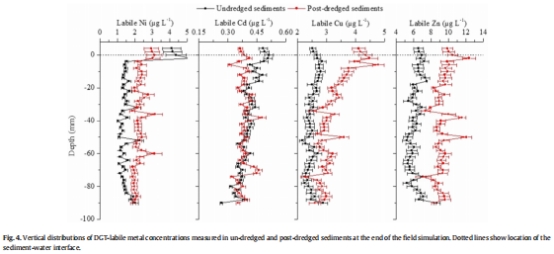

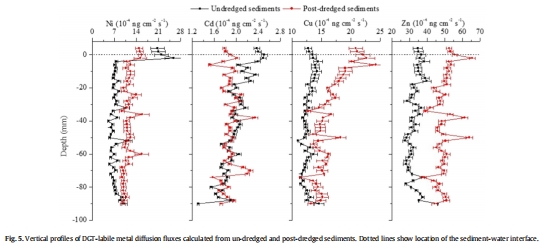

DGT有效態金屬濃度與釋放通量:

意義:這是本研究最核心的發現。結果表明,盡管總濃度下降,但疏浚區孔隙水中DGT有效態Ni、Cu和Zn的濃度和計算出的釋放通量卻顯著高于未疏浚區。這揭示了疏浚可能短期內增加重金屬的生物有效性和生態風險。

來源:DGT有效態金屬濃度的垂直分布見圖4;基于濃度計算出的擴散通量見圖5。

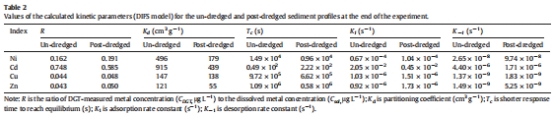

金屬釋放動力學參數:

意義:通過DIFS模型計算的動力學參數(如R值、解吸速率常數K??增大)從機理上證明,疏浚后沉積物固相中的重金屬向液相再補充的能力更強、速度更快。這解釋了為何在總濃度降低的情況下,有效態濃度反而升高。

來源:關鍵動力學參數見表2。

研究結論

雙重效應:薄層疏浚能有效降低沉積物中重金屬的總儲存量,但可能短期內增強剩余沉積物中重金屬的活性和釋放風險。

關鍵機制:疏浚后,氧化條件增強是驅動重金屬活化的主要因素。氧氣滲透加深導致原本在厭氧條件下穩定的金屬硫化物(如FeS、CuS等)被氧化分解,將其結合的重金屬釋放出來,轉化為更易遷移和生物有效的形態。

評估啟示:評估疏浚工程的效果時,不能僅看污染物總量的去除,必須重點關注其形態、生物有效性和短期釋放風險的變化。本研究指出,在富含硫化物的沉積物中進行疏浚需謹慎,可能需要配套措施(如覆蓋層)來控制疏浚后的二次污染。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義詳細解讀

在本文中,丹麥Unisense公司的微電極系統被用于測量沉積物-水界面附近氧氣(O?)、pH和氧化還原電位(Eh)的微剖面(這些數據在正文中提及,并在圖S3中展示)。

詳細研究意義如下:

提供高分辨率的原位環境證據:Unisense微電極能夠以亞毫米級的分辨率原位測量沉積物中的O?、Eh和pH。這種高精度數據是傳統采樣方法無法獲得的。它直觀地揭示了疏浚如何從根本上改變了沉積物最關鍵的化學環境——從厭氧/還原狀態轉變為好氧/氧化狀態。

直接關聯疏浚操作與重金屬行為變化:測量結果顯示,疏浚后氧氣的滲透深度增加,整個表層沉積物的Eh值顯著升高。這為論文提出的核心機制——“硫化物氧化”——提供了最直接、最有力的環境證據。正是這種氧化條件的建立,才使得金屬硫化物變得不穩定而發生溶解。

定量化環境梯度的變化:微電極數據不僅定性地顯示了氧化性增強,還能定量地給出氧化還原梯度的變化程度。這對于建立環境參數(如Eh)與重金屬釋放通量之間的定量關系至關重要,增強了研究的科學性和說服力。

支撐整個機理鏈條:Unisense電極獲得的數據是連接“疏浚工程”與“重金屬釋放”之間因果鏈條的關鍵一環。整個機理可簡述為:疏浚移除表層富有機質沉積物 → 沉積物耗氧量降低 + 水體氧更易侵入(由Unisense電極數據證實)→ 氧化還原電位Eh升高 → 金屬硫化物(AVS)氧化溶解 → 結合態金屬釋放 → DGT有效態金屬濃度和通量增加(本研究核心發現)。

因此,使用Unisense微電極獲得的高分辨率環境參數數據,為本研究揭示疏浚影響重金屬釋放的內在驅動機制提供了不可或缺的、強有力的支持,使結論更加嚴謹和深刻。