熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

The rhizosphere of aquatic plants is a habitat for cable bacteria

水生植物根際是電纜細菌的棲息地

來源:FEMS Microbiology Ecology, Volume 95, 2019, Article fiz062,

《微生物生態學快報》,第95卷,2019年,文章編號fiz062

摘要

摘要指出電纜細菌(屬于脫硫桿菌科)在海洋和淡水沉積物中通過厘米級長距離電子傳遞耦合硫化物氧化和氧氣還原。水生植物通過根系釋放氧氣至根際,為電纜細菌提供理想生境。本研究通過實驗方法探究淡水植物Littorella uniflora根際電纜細菌的活性、豐度和空間分布。熒光原位雜交(FISH)結合氧敏感平面光極顯示,電纜細菌密度在根際氧化-缺氧過渡帶顯著高于同深度沉積物。掃描電鏡觀察到電纜細菌沿根毛分布。電勢測量顯示根系周圍厘米級橫向電場,表明電纜細菌活性。FISH還發現電纜細菌存在于水稻(Oryza sativa)、Lobelia cardinalis和Salicornia europaea根際。綜上,電纜細菌與不同生長形式和水生生境植物的互作表明其與植物根系的關聯可能是水生植物根際的普遍特性。

研究目的

研究目的包括:(1) 驗證電纜細菌在水生植物根際(尤其是淡水植物Littorella uniflora)的活性、豐度及空間分布;(2) 探究電纜細菌與植物根系的互作機制及其在根際硫循環中的作用;(3) 通過多物種(水稻、Lobelia cardinalis、Salicornia europaea)驗證電纜細菌在水生植物根際的普遍性。

研究思路

研究思路包括:

1. 實驗設計:

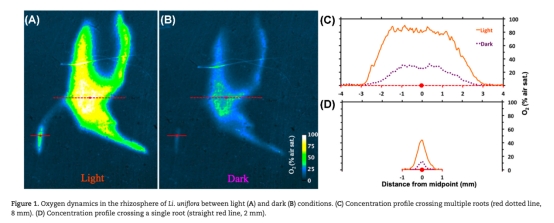

? 使用"根際-沙盒"(rhizo-sandwich)裝置模擬根際環境,結合平面光極實時監測氧氣動態(圖1)。

? 設計"根系-沙盒"(root-sandwich)分離單根根際,用于FISH和電鏡分析。

2. 植物與樣本:

? 以Littorella uniflora為核心模型,擴展至水稻、Lobelia cardinalis和鹽沼植物Salicornia europaea。

? 沉積物取自丹麥溪流,經厭氧預處理以消除生物擾動。

3. 技術方法:

? 氧氣動態:鉑卟啉光極膜結合熒光成像(圖1)。

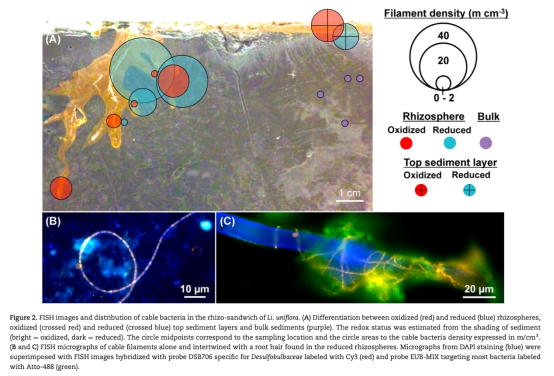

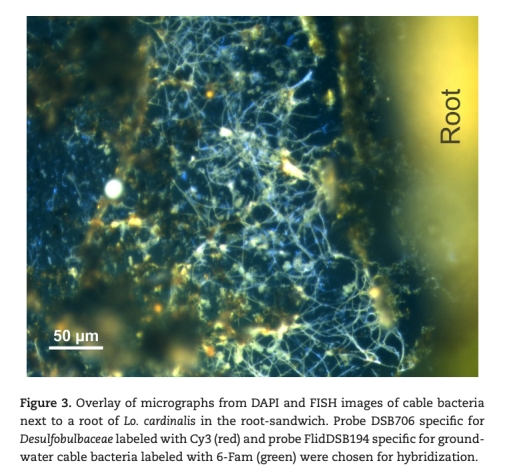

? 細菌定位:FISH靶向Desulfobulbaceae特異性探針(DSB706, FlidDSB194),結合DAPI染色(圖2-3)。

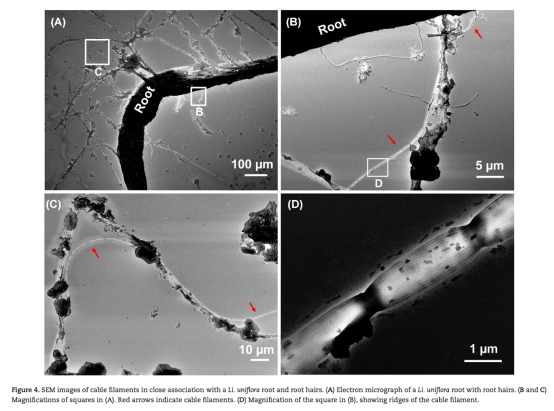

? 形態觀察:掃描電鏡(SEM)驗證電纜細菌形態特征(圖4)。

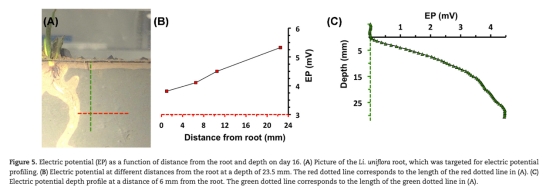

? 活性檢測:丹麥Unisense微電極測量橫向電勢梯度(圖5)。

測量的數據及研究意義

1. 氧氣濃度分布:

? 數據來源:圖1(L. uniflora)。

? 結果:L. uniflora根際光照下氧濃度達90%(根束區)和44%(單根區),黑暗時降至12-30%;S. europaea根際光照下氧濃度達68%。

? 意義:證實植物根系主動釋氧形成動態氧化-缺氧梯度,為電纜細菌提供電子受體。

2. 電纜細菌空間分布:

? 數據來源:FISH定量(圖2)和SEM觀察(圖4)。

? 結果:

? 電纜細菌在根際還原區(2–39 m/cm3)和頂部氧化區(2–10 m/cm3)富集,高于沉積物背景(7 m/cm3)(圖2A)。

? SEM顯示電纜細菌與根毛緊密纏繞,具典型脊狀結構(圖4B-D)。

? 多物種根際(水稻、Lobelia cardinalis)均檢出電纜細菌(圖3)。

? 意義:根際還原區是電纜細菌主要棲息位點,其空間分布依賴氧-硫梯度,且與植物根系存在物理互作。

3. 電勢梯度:

? 數據來源:Unisense微電極測量(圖5)。

? 結果:距離L. uniflora根系21.5 mm處電勢增加1.5 mV(圖5B),8 mm處增加3.4 mV,垂向電勢隨深度增加(圖5C)。

? 意義:橫向電勢梯度證實電纜細菌在根際進行電子傳遞(硫化物氧化→氧氣還原),直接證明其代謝活性。

4. 跨物種分布:

? 數據來源:FISH(圖3)。

? 結果:水稻、L. cardinalis和S. europaea根際均檢出電纜細菌。

? 意義:電纜細菌與水生植物的互作具有跨物種和生境普遍性。

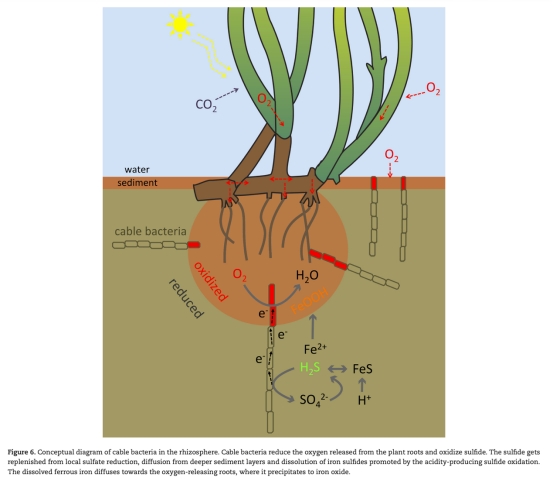

結論

1. 電纜細菌在水生植物根際普遍存在且具代謝活性,通過氧化硫化物保護根系免受毒性侵害。

2. 電纜細菌主要定植于根際還原區,空間分布受氧-硫梯度驅動,與根毛形成緊密物理關聯。

3. 電勢測量證實根際存在橫向電子傳遞(厘米級),擴展了電纜細菌在非沉積物表層的活動認知。

4. 多物種驗證(沉水植物、挺水植物、農作物)表明電纜細菌-植物互作是水生生態系統的共性特征。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

丹麥Unisense微電極的電勢測量數據具有以下核心研究意義:

1. 直接驗證代謝活性:

? 檢測到根系周圍厘米級的橫向電勢梯度(圖5B),首次證明電纜細菌在根際環境中通過長距離電子傳遞耦合硫化物氧化(電子供體)與根系釋放的氧氣(電子受體)。

? 電勢隨深度增加(圖5C)反映垂向電子傳遞,與傳統沉積物表層的電纜細菌活動模式形成對比,揭示根際作為獨立電子傳遞熱點的獨特性。

2. 空間分辨能力:

? 微電極的高分辨率(50–100 μm步長)精確定位電勢變化與根系距離的關系(圖5B),證明電纜細菌在根際還原區(非根表)的活性最強,與FISH富集區(圖2A)空間耦合。

3. 生態互作機制證據:

? 電勢梯度與氧氣動態(圖1)的時空關聯表明:電纜細菌耐受根際氧梯度波動(如晝夜變化),通過電子傳遞維持硫化物氧化,可能緩解植物硫化脅迫。

? 橫向電勢場暗示電纜細菌利用沉積物硫庫,擴展了根際硫循環模型(圖6)。

4. 技術創新價值:

? 突破傳統垂向電勢測量局限,首次應用于根際橫向電子傳遞研究,為復雜生境中電纜細菌活性的原位檢測提供范式。