熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Effects of elevated temperature on microbial breakdown of seagrass leaf and tea litter biomass

升溫對海草葉片和茶葉凋落物生物量微生物分解的影響

來源: Biogeochemistry, Volume 151, 2020, Pages 171-185

《生物地球化學》第151卷,2020年,第171-185頁

摘要

摘要闡述了海草生態系統是全球重要的“藍碳”匯,但存在一種擔憂,即如果海洋溫度升高加速微生物分解,這種固碳能力將會下降。植物凋落物的分解是全球碳循環的一個關鍵過程,它影響著可用于封存的碳量。本研究追蹤了不同化學穩定性(路易波士茶 > 海草葉片 > 綠茶)的標準化和自然凋落物的分解過程,并結合高靈敏度微傳感器技術,旨在測試:(a) 升高的水溫如何影響短期的微生物周轉;(b) 提供關于茶葉凋落物與自然凋落物分解動態比較的新信息。研究發現,溫度升高(+5-10°C)促進了所有基質(凋落物)的微生物活性,表現為分解增強、耗氧量和硫酸鹽還原增加。在一個月的實驗期內,綠茶凋落物對溫度升高表現出快速的Q10響應,迅速耗盡了微生物可利用的資源;而路易波士茶和海草凋落物的響應在實驗后期變得更為明顯。結果表明,茶葉凋落物捕捉了一系列分解特性,可以使用傳統的指數衰減模型與自然凋落物進行比較。溫度驅動下有機質周轉的增強(即使在缺氧條件下)突顯了新鮮凋落物在分解早期對微生物攻擊的脆弱性,以及在未來氣候條件下藍碳積累速率可能被削弱。

研究目的

本研究旨在探究升高的水溫如何影響海草土壤中凋落物的短期微生物分解,并測試標準化茶葉凋落物(綠茶和路易波士茶)作為不同穩定性天然植物凋落物(此處為海草葉片)分解代理的有效性。具體目的是:(a) 量化溫度升高對短期分解速率和微生物代謝(耗氧、硫酸鹽還原)的影響;(b) 比較標準化茶葉凋落物與天然海草凋落物的分解動態,以評估其作為藍碳分解研究代理工具的潛力。

研究思路

1. 實驗設計:在實驗室受控條件下進行短期(1個月)分解實驗。設置三個溫度梯度(22°C, 27°C, 32°C)模擬夏季溫度變化,并使用兩種標準化茶葉凋落物(易分解的綠茶、難分解的路易波士茶)和一種天然海草(Zostera muelleri)葉片凋落物作為底物。

2. 樣品制備與培養:將凋落物與海草土壤混合成漿狀,置于培養盤中,完全浸沒在控制鹽度(25)的海水中,分別在不同溫度的恒溫水族箱中培養。

3. 測量與監測:

a. 分解速率:在不同時間點(如3-5天、1周、2周、1個月)取樣,清洗、干燥并稱重,計算剩余質量比例和指數衰減速率(k)。

b. 微生物代謝:使用丹麥Unisense微電極系統(O2, H2S, pH微傳感器)在實驗早期(3-5天)和后期(28-29天)對培養樣品進行垂直微剖面測量,計算擴散氧吸收速率(DOU)、體積比耗氧速率(R)和總硫化物通量(代表硫酸鹽還原速率)。

4. 數據分析:使用方差分析(ANOVA)檢驗底物和溫度對剩余質量和微生物通量的影響。使用指數衰減模型(單指數和雙指數)擬合分解數據。通過線性回歸分析溫度對微生物響應變量的影響。

測量的數據及研究意義

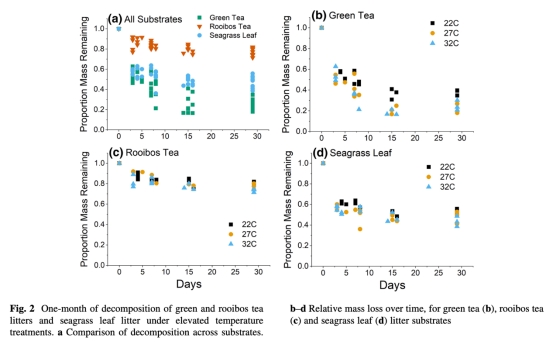

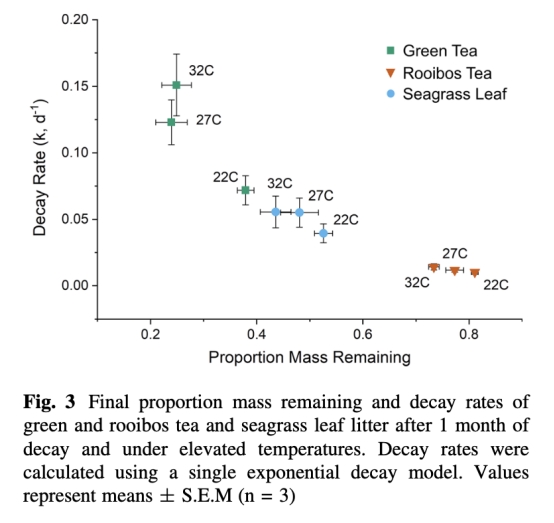

1. 剩余質量比例與分解速率(k)(圖2, 圖3):測量了不同時間點各凋落物的干重剩余比例,并計算了指數衰減常數k。研究意義:直接量化了溫度升高對不同穩定性凋落物分解速率的影響。結果顯示綠茶分解最快,海草次之,路易波士茶最慢;升溫(尤其是32°C)顯著促進了所有凋落物的質量損失,但這種效應在時間上和程度上因底物穩定性而異(如綠茶早期響應快,路易波士茶和海草后期響應更明顯)。

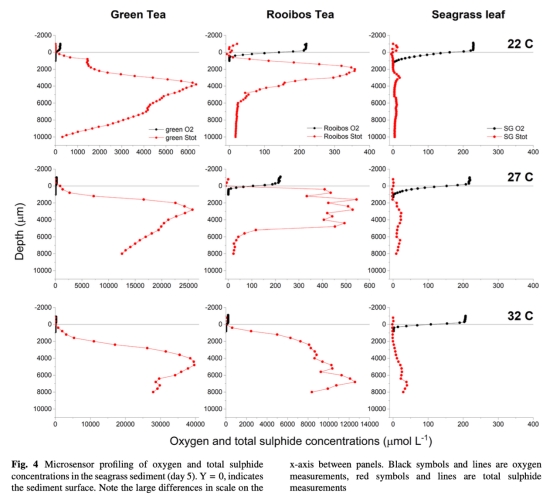

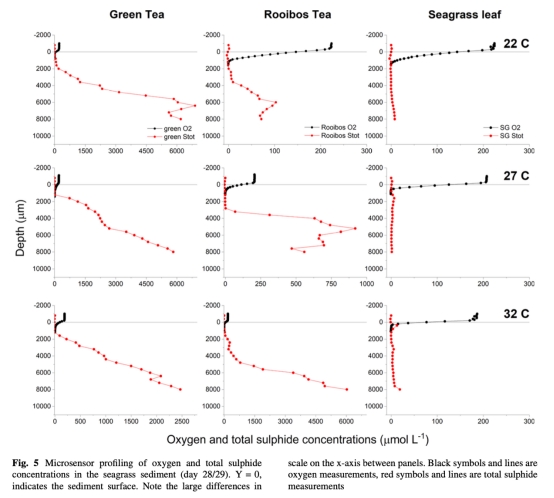

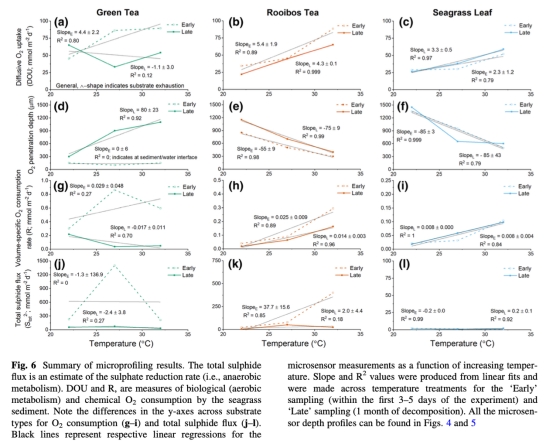

2. 氧氣(O2)微剖面與通量(圖4, 圖5, 圖6a-i):使用O2微電極測量了沉積物-水界面的O2濃度梯度,計算了擴散氧吸收速率(DOU)和體積比耗氧速率(R)。研究意義:揭示了分解過程中的好氧微生物代謝活性。數據顯示,綠茶在分解早期耗氧速率最高,且升溫(至27°C)進一步增強了耗氧活性;表明易分解底物和高溫共同刺激了好氧呼吸。

3. 總硫化物(H2S)微剖面與通量(圖4, 圖5, 圖6j-l):使用H2S微電極測量了硫化物的濃度梯度,計算了總硫化物通量(作為硫酸鹽還原速率的估計)。研究意義:揭示了分解過程中的厭氧微生物代謝(硫酸鹽還原)活性。數據顯示,茶葉凋落物(尤其是早期)的硫酸鹽還原速率顯著高于海草凋落物和對照組沉積物;表明易分解的茶葉浸出物強烈刺激了厭氧代謝,即使在整體淹水條件下。

4. pH微剖面(方法部分提及):使用pH微電極進行了測量(雖未在結果圖中重點展示)。研究意義:有助于理解硫酸鹽還原等代謝過程對局部微環境酸堿度的影響,從而更全面地解釋生物地球化學過程。

結論

1. 凋落物基質(化學穩定性)是驅動分解動態的最主要因素。易分解的綠茶凋落物分解最快,難分解的路易波士茶最慢,海草葉片凋落物介于兩者之間,其化學組成更接近綠茶但分解速率稍慢。

2. 溫度升高(最高至32°C)顯著增強了所有凋落物基質的微生物分解(質量損失)和代謝活性(耗氧和硫酸鹽還原)。但這種增強效應因底物和分解階段而異:對易分解的綠茶,升溫效應在早期浸出階段最為明顯;對較難分解的路易波士茶和海草,升溫效應在實驗后期(1個月時)才通過顯著減少剩余質量體現出來。

3. 標準化茶葉凋落物(綠茶和路易波士茶)能夠有效捕捉一系列分解特性,代表了從易分解到難分解的連續譜,可作為研究藍碳分解過程有用的代理物,并與自然凋落物使用相同的指數衰減模型進行比較。

4. 升溫驅動的有機質周轉加速(包括好氧和厭氧途徑)表明,在未來氣候變暖情境下,藍碳生態系統中的新鮮凋落物在分解早期將更易被微生物快速分解,這可能削弱長期的碳積累潛力,導致藍碳匯功能減弱。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

本研究中使用丹麥Unisense公司的微電極(Clark型O2微電極、H2S微電極和pH微電極)進行的測量具有關鍵的研究意義:

1. 提供高分辨率原位數據:Unisense微電極能夠以毫米甚至亞毫米級的分辨率,原位、實時地測量沉積物凋落物漿中O2和H2S的垂直濃度梯度。這種高空間分辨率對于揭示分解界面附近劇烈的化學梯度以及好氧/厭氧代謝熱點至關重要,是傳統批量取樣測量無法實現的。

2. 量化關鍵微生物代謝過程:基于菲克擴散定律,通過濃度梯度計算出的DOU(擴散氧吸收速率)和硫化物通量,直接定量化了與分解相關的好氧呼吸和硫酸鹽還原這兩個關鍵微生物代謝過程的速率。這使我們能夠超越簡單的質量損失測量,直接探究驅動分解的微生物機制。

3. 揭示溫度影響的微觀機制:微傳感器數據清晰地顯示,升溫如何差異化地刺激了不同凋落物的微生物代謝。例如,它揭示了綠茶在27°C下耗氧速率最高,以及在所有茶葉凋落物中早期硫酸鹽還原速率顯著升高。這表明Unisense電極能夠捕捉到溫度對微生物生理活動的即時、靈敏的效應,解釋了為何質量損失會加速。

4. 證明厭氧分解的貢獻:即使在完全浸水的條件下,H2S微電極測量的顯著硫化物通量證明,厭氧分解(硫酸鹽還原) 是凋落物分解,尤其是早期浸出階段的一個重要途徑。這一點至關重要,因為它挑戰了認為淹水土壤中分解 solely 依賴慢速厭氧過程的傳統觀點,表明易分解有機物輸入能迅速刺激厭氧代謝。

5. 連接微觀過程與宏觀現象:微傳感器獲得的代謝速率數據(如早期的高耗氧和高硫酸鹽還原)與宏觀觀測到的快速質量損失(尤其是綠茶) 完美吻合,為分解速率差異提供了機制性的解釋。它將“分解”這個黑箱打開,讓我們看到了內部正在發生的生物地球化學過程。

總之,丹麥Unisense微電極的應用是本研究的核心技術亮點,它提供了無可替代的高分辨率、原位、實時代謝活性數據。這些數據不僅證實了溫度升高會加速分解,更重要的是揭示了這一現象背后的微觀微生物機制(好氧和厭氧代謝的增強),并將凋落物化學穩定性、微生物代謝和環境溫度(升溫)三者有機地聯系起來,極大地增強了對藍碳分解過程的理解和預測能力。