熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Periphyton has the potential to increase phosphorus use efficiency in paddy fields

周叢生物有潛力提高稻田磷利用效率

來源: Science of the Total Environment, Volume 720, 2020, Article 137711

《整體環境科學》第720卷,2020年,文章編號 137711

摘要

摘要闡述了稻田中磷(P)供應與水稻需求在生長早期和晚期不匹配,這主要導致磷利用效率低和環境風險高。近年來,利用天然周叢生物(Periphyton)調節稻田養分引起了廣泛研究興趣。本研究通過兩個微觀實驗,研究了兩種稻田土中周叢生物在土表增殖及其后續分解對磷遷移和生物有效性的影響。結果表明,在適宜光照條件下,周叢生物在土表增殖時能快速積累肥料磷,導致更多肥料磷儲存在土表,減少了被土壤顆粒固定或通過徑流進入水體的磷。在不利光照條件下,周叢生物的分解不僅增加了土壤可溶性活性磷(SRP),還增加了易利用磷形態的含量,如活性磷(Labile-P)、鋁結合磷(Al-P)、鐵結合磷(Fe-P)和可動性閉蓄態磷(O-P)。因此,在水稻生長早期定殖于土表的周叢生物可作為磷匯,降低磷環境風險;而在生長后期其分解又可作為磷源和活化劑。周叢生物調節的磷生物有效性能夠與水稻需求同步, thus has the potential to increase P use efficiency in paddy fields.

研究目的

本研究旨在闡明周叢生物在稻田關鍵生長階段對磷生物地球化學循環的作用機制。具體目的為:1) 系統評估水稻生長早期周叢生物增殖對施肥后土壤-水界面磷遷移的影響;2) 評估水稻生長后期周叢生物分解對磷形態轉化和生物有效性的影響;3) 闡明周叢生物提高稻田磷利用效率的可能機制。

研究思路

研究通過兩個獨立的微觀實驗進行:

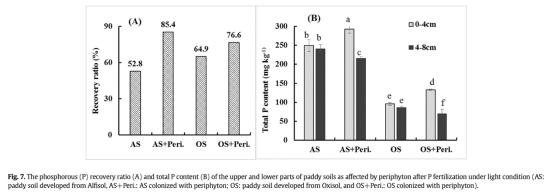

1. 實驗一(早期生長階段模擬):在光照條件下,研究周叢生物在兩種稻田土(Alfisol, AS 和 Oxisol, OS)表面的增殖如何影響磷肥(KH2PO4)的遷移。設置了有/無周叢生物的處理,監測了土壤/水界面的pH、氧化還原電位(Eh)、可溶性活性磷(SRP)動態變化,并在實驗結束后分析了磷的回收率和在土壤剖面上的分布。

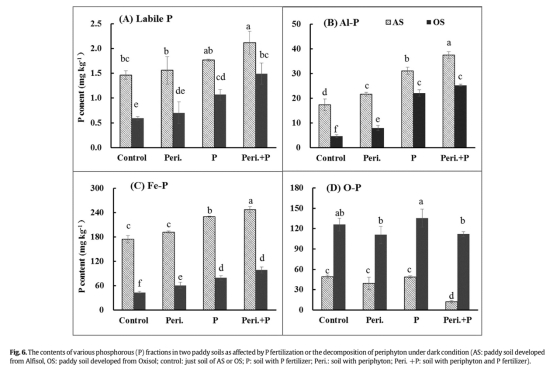

2. 實驗二(晚期生長階段模擬):在黑暗條件下,研究周叢生物的分解對兩種稻田土磷生物有效性的影響。設置了四個處理:對照(僅土壤)、僅加周叢生物、僅加磷肥、同時加周叢生物和磷肥。監測了培養過程中pH、Eh、SRP及可溶性Fe等離子的動態,并在實驗結束后采用連續提取法分析了土壤中不同形態磷(Labile-P, Al-P, Fe-P, O-P, Ca-P)的含量變化。

測量的數據及研究意義

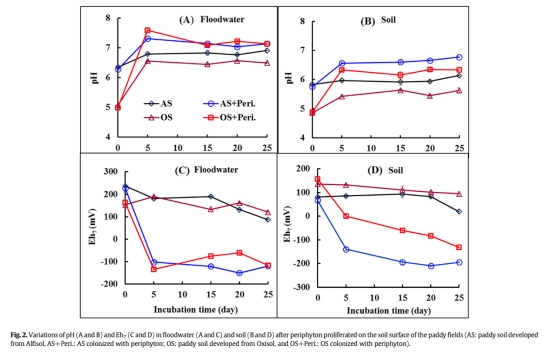

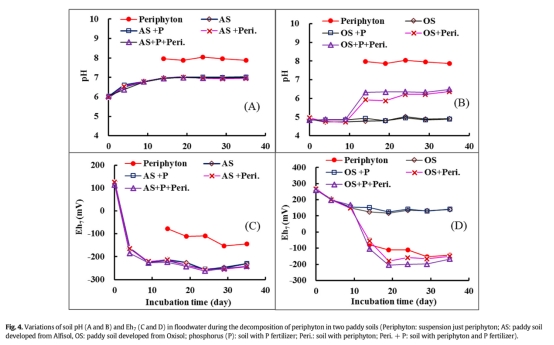

1. pH 和 Eh7 (歸一化至pH7的氧化還原電位) 的變化 (圖2, 圖4): 監測了培養過程中水體和土壤的pH和Eh7。研究意義:揭示了周叢生物增殖(光照下)會提高pH并降低Eh7,而其分解(黑暗下)也會影響系統的酸堿度和氧化還原狀態,這些都是驅動磷固定(如形成Ca-P, Fe-P沉淀)或釋放(如Fe-P還原溶解)的關鍵環境因子。

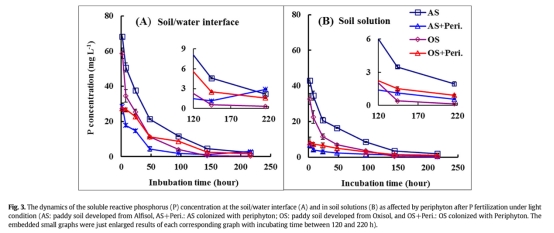

2. 可溶性活性磷 (SRP) 濃度動態 (圖3, 圖5): 測量了施肥后不同時間點土壤溶液和/或水體中的SRP濃度。研究意義:直接證明了周叢生物增殖能快速移除水體中的SRP(積累),而其分解則能向系統中釋放SRP,定量展示了周叢生物作為磷“緩沖器”的功能。

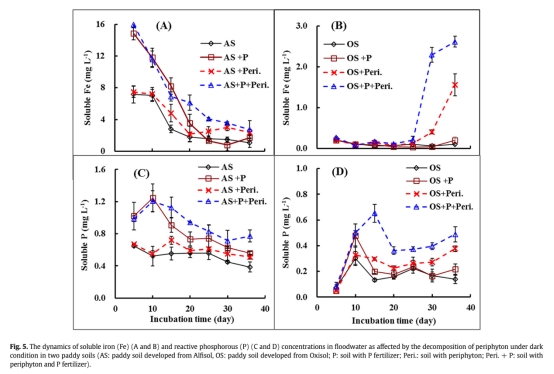

3. 可溶性鐵 (Fe) 等離子濃度 (圖5): 監測了培養過程中可溶性Fe等陽離子的變化。研究意義:周叢生物分解導致還原條件加強,促進了鐵氧化物的還原溶解,這與磷的釋放(特別是Fe-P)密切相關,闡明了周叢生物活化土壤磷的機制之一。

4. 磷形態含量 (圖6): 實驗結束后,通過連續提取法分析了土壤中不同化學形態磷的含量(Labile-P, Al-P, Fe-P, O-P, Ca-P)。研究意義:表明周叢生物分解不僅直接增加了易被植物利用的磷庫(Labile-P, Al-P, Fe-P),還能活化相對穩定的磷庫(O-P),從機理上解釋了其如何提高土壤磷的生物有效性。

5. 磷回收率與分布 (圖7): 計算了實驗一結束后各處理中磷的回收率(找到的磷/加入的磷)以及磷在土壤上層和下層的分布。研究意義:證明周叢生物增殖提高了磷的回收率(減少損失),并使更多的磷保留在土壤表層,減少了向深層土壤的遷移和固定。

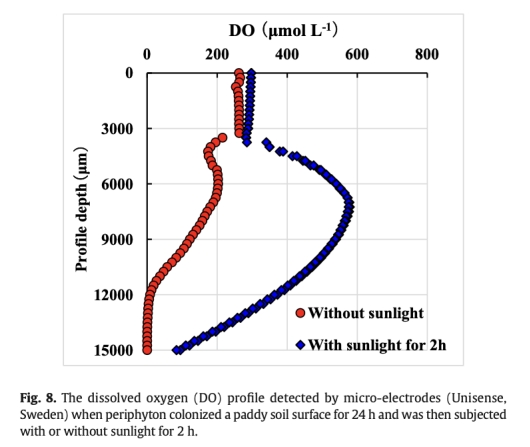

6. 溶解氧 (DO) 剖面 (圖8): 使用Unisense微電極測量了周叢生物層附近的溶解氧垂直分布。研究意義:直觀展示了周叢生物光合作用在土/水界面創造了一個薄薄的高氧層,而生物層下方及土壤中仍為缺氧環境。這為解釋周叢生物如何通過創造局部的氧化微環境促進磷的氧化固定(如Fe2+氧化為Fe3+從而固定磷)提供了直接證據。

結論

1. 周叢生物在水稻生長早期(光照條件下)的增殖能快速吸收固定肥料磷,將其儲存于土壤表層,減少了磷被土壤永久固定和隨徑流流失的風險,起到了磷“緩沖器”和“匯”的作用。

2. 周叢生物在水稻生長后期(遮蔭/黑暗條件下)的分解能直接釋放SRP,并通過創造還原條件和釋放有機物質等途徑,活化土壤中的磷(特別是增加Labile-P、Al-P、Fe-P和動員O-P),起到了磷“源”和“活化劑”的作用。

3. 通過上述“先固存、后釋放”的調節機制,周叢生物能使磷的生物有效性與水稻的需磷規律(早期需磷少、后期需磷多)更同步,從而有潛力提高稻田的磷利用效率并降低環境風險。

4. 土壤性質(如可溶性Ca、Fe含量和有機質含量)是影響周叢生物調節磷遷移轉化效果的重要因素。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

本研究中使用丹麥Unisense公司生產的微電極測量了周叢生物層附近的溶解氧(DO)垂直微剖面(圖8)。這一測量具有關鍵的研究意義:

1. 提供了空間高分辨率數據:Unisense微電極能夠以毫米甚至亞毫米級的分辨率精確測量溶解氧在周叢生物基質及其下方土壤中的濃度變化。這種高分辨率對于揭示薄層界面發生的劇烈生物地球化學梯度至關重要,是傳統宏觀采樣方法無法實現的。

2. 揭示了關鍵的界面過程:測量結果直觀地顯示,盡管周叢生物的光合作用在其基質表層幾毫米內產生了極高的溶解氧(超飽和),但其下方的土壤環境仍處于缺氧狀態。這證實了“土壤-周叢生物-水”系統是一個強烈的化學分層系統。

3. 闡明了核心機制:這一DO剖面為解釋周叢生物固定磷的機制提供了直接證據。表層的高氧環境極有利于將可溶性的Fe2+氧化成不溶性的Fe3+氧化物/氫氧化物,這些新形成的氧化物能有效地通過吸附和共沉淀作用固定磷。同時,高pH環境(由光合作用引起)也有利于Ca-P等的形成。這就解釋了為何周叢生物層能成為一個高效的磷匯。

4. 連接了生物活動與化學效應:該數據成功地將周叢生物的光合作用(生物學過程)與其引起的微環境氧化還原變化(化學條件)以及最終的磷固定(地球化學過程)直接聯系起來,使整個機理鏈條更加完整和可信。

總之,Unisense微電極提供的DO微剖面數據是證明周叢生物通過創造氧化微環境來實現磷固定這一核心假設的關鍵證據,極大地增強了對周叢生物調控磷循環機理的理解。