熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Evidence of a trade-off between root aeration and architecture in Vallisneria natans in the presence of Pseudomonas putida KT2440

在惡臭假單胞菌KT2440存在下,苦草根部通氣與結構之間權衡的證據(jù)

來源: Aquatic Botany 162 (2020) 103189

《水生植物學》第162卷,2020年,文章編號 103189

摘要:

摘要闡述了本研究探討了在植物根際促生菌(PGPR)存在下,植物根部可塑性與根部氧氣動態(tài)之間的關系。研究使用無菌系統(tǒng),觀察了苦草(Vallisneria natans)的根部結構、徑向氧損失(ROL)模式以及內部氧氣運輸在接種常見PGPR菌株惡臭假單胞菌KT2440后的變化。結果表明,苦草根部不存在徑向氧損失屏障,整個根表面具有相同的釋氧能力。然而,這種形態(tài)特征刺激了KT2440的外部氧氣需求,從而減少了根部內部的氧氣運輸。此外,受KT2440影響而改變的根毛(RHs)分布也顯著影響了內部氧氣運輸。改變后的根毛分布最小化了根上半部的氧損失,并且具有重疊根際的密集不定根在根基部周圍形成了一個高氧區(qū),這些變化保護根部抵抗低氧條件。同時,根下半部大量的根毛可以增加從缺氧沉積物中吸收養(yǎng)分。結論指出,苦草的根部通氣與結構之間存在復雜的權衡關系,這可能有助于該植物在KT2440存在時適應水下環(huán)境。

研究目的:

本研究旨在探究在PGPR(此處特指惡臭假單胞菌KT2440)存在下,水生植物苦草(Vallisneria natans)的根部可塑性(包括根部結構和根毛分布)與其根部氧氣動態(tài)(包括內部氧氣運輸和徑向氧損失)之間的關系。

研究思路:

1. 建立無菌(gnotobiotic)瓊脂培養(yǎng)系統(tǒng),用于培養(yǎng)苦草幼苗。

2. 將實驗分為兩組:一組不接種細菌(無菌對照組,-KT2440),另一組接種惡臭假單胞菌KT2440(接種組,+KT2440)。

3. 培養(yǎng)一定時間(如7天)后,進行以下觀測和測量:

a. 觀察并記錄植物的基本形態(tài)特征(如根數(shù)、葉數(shù)、生物量等)。

b. 使用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察KT2440在根部的定殖情況。

c. 使用顯微鏡觀察并量化根毛(RHs)在根上半部(UR)和下半部(LR)的分布和數(shù)量變化。

d. 使用丹麥Unisense微電極系統(tǒng)測量根部不同位點(根長的1/4、1/2、3/4處及根尖)的內部氧氣濃度以及根際周圍的氧氣濃度梯度剖面。

e. 根據(jù)氧氣濃度梯度數(shù)據(jù),計算徑向氧損失(ROL)速率。

4. 對比分析接種組與對照組在所有觀測和測量指標上的差異。

5. 結合所有數(shù)據(jù),解釋KT2440如何通過改變根部結構和氧氣消耗來影響苦草的根部氧氣動態(tài)和功能,并討論其生態(tài)學意義。

測量的數(shù)據(jù)及研究意義:

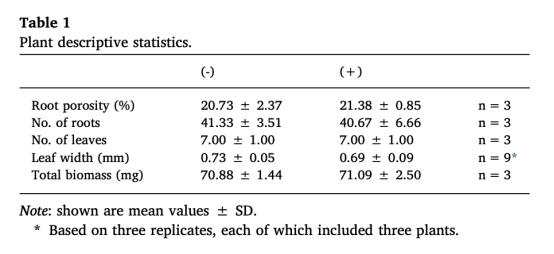

1. 植物形態(tài)學數(shù)據(jù)(如表1所示):包括根孔隙度、根數(shù)量、葉數(shù)量、葉寬、總生物量。研究意義:確保KT2440接種本身在實驗期間沒有對植物的基本生長造成顯著影響,從而將后續(xù)觀察到的差異主要歸因于細菌對根部結構和氧氣動態(tài)的特異性影響。

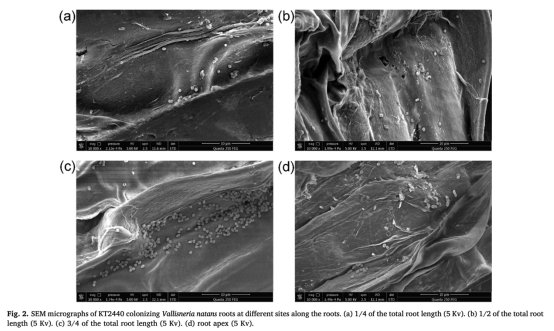

2. 細菌定殖情況(如圖2所示):通過SEM圖像顯示KT2440在根表不同位置的定殖。研究意義:證實KT2440成功附著并定殖于苦草根部,特別是在根長的3/4處有較多聚集,為解釋該區(qū)域氧氣消耗增加提供依據(jù)。

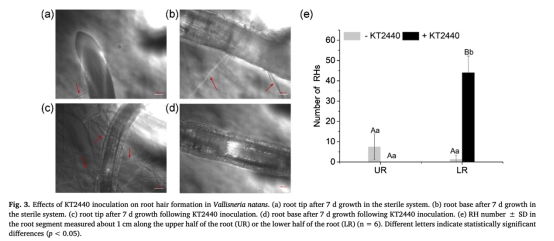

3. 根毛形成與分布(如圖3所示):量化并比較對照組和接種組根上半部(UR)和下半部(LR)的根毛數(shù)量。研究意義:證明KT2440顯著改變了根毛的分布模式(減少上半部根毛,增加下半部根毛),這種結構改變是影響氧氣損失和可能營養(yǎng)吸收的關鍵因素。

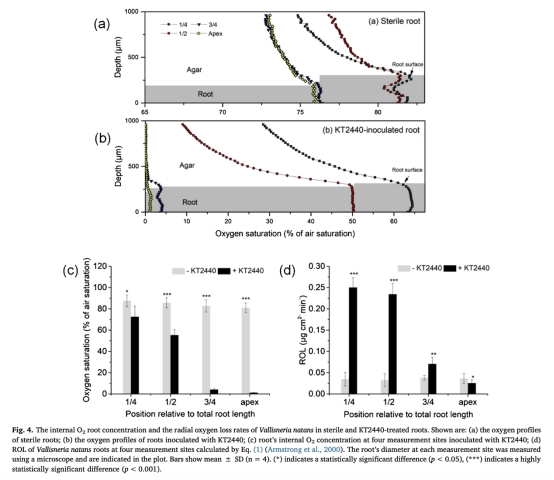

4. 氧氣動態(tài)數(shù)據(jù)(如圖4所示):

a. 內部根氧濃度:測量根部不同位點內部的氧氣濃度(以空氣飽和度%表示)。研究意義:直接反映氧氣在根部內部的運輸和可用性情況,顯示KT2440的氧氣消耗導致內部氧濃度顯著降低,特別是向根尖方向劇減,影響根尖代謝和生長。

b. 根際氧濃度剖面:測量從根表面向外不同距離的氧氣濃度,繪制氧氣梯度曲線。研究意義:揭示根部向周圍環(huán)境釋放氧氣(ROL)的范圍和強度,顯示KT2440的消耗使得根際氧化區(qū)變得非常薄。

c. 徑向氧損失(ROL)速率:根據(jù)氧濃度剖面計算得出。研究意義:定量表示根部向根際釋放氧氣的速率,顯示KT2440刺激了特定區(qū)域(如根長1/4處)的ROL,但同時由于內部氧被消耗,總體ROL模式發(fā)生改變,根尖ROL速率反而降低。

結論:

1. 惡臭假單胞菌KT2440能夠定殖于苦草根部,并顯著改變其根毛的分布,減少根上半部的根毛數(shù)量,增加根下半部的根毛數(shù)量。

2. 苦草根部不存在徑向氧損失屏障。

3. KT2440的定殖和代謝活動增加了根部的氧氣需求,消耗了內部氧氣,從而顯著降低了根部的內部氧氣濃度,阻礙了氧氣向根尖的縱向運輸,導致根尖處于極度低氧狀態(tài)。

4. 根部結構的改變(上半部根毛減少)是一種適應性反應,有助于減少根上半部的氧氣損失,與密集的不定根共同作用,可能在根基部維持一個相對高氧的微區(qū),保護根部。

5. 根下半部根毛的增加可能有助于增強在缺氧沉積物中的營養(yǎng)吸收能力。

6. 研究表明在KT2440存在下,苦草的根部通氣(氧氣運輸與損失)和根部結構(特別是根毛分布)之間存在一種復雜的權衡關系,這種權衡有助于植物在水下環(huán)境中適應由根際微生物活動引起的氧化還原條件變化。

使用丹麥Unisense電極測量數(shù)據(jù)的研究意義:

使用丹麥Unisense微電極測量得到的數(shù)據(jù)具有極高的空間分辨率,能夠精確測量根部微觀尺度(微米級)的氧氣濃度梯度。本研究的意義在于:1. 它直接、準確地揭示了KT2440定殖如何顯著改變苦草根部的內部氧氣環(huán)境(內部O2濃度降低,特別是根尖缺氧)和根際氧氣擴散區(qū)(氧化層變薄)。這些細微變化是傳統(tǒng)宏觀測量方法無法捕捉的。2. 通過測量根際氧剖面,使得計算精確的、位點特異性的徑向氧損失(ROL)速率成為可能,從而定量化地證明了雖然苦草整體ROL能力開放,但微生物消耗和內部O2運輸受限共同塑造了特定的ROL模式(如基部ROL高,尖端ROL極低)。3. 這些高精度數(shù)據(jù)為理解植物-微生物互作中的資源(氧氣)競爭提供了直接證據(jù),將微生物活動(KT2440耗氧)與植物生理功能(內部O2運輸、根尖能量代謝)和形態(tài)適應(根毛分布改變)直接聯(lián)系起來,闡明了其內在機制。4. 該方法驗證了基于根部結構觀察(如無ROL屏障、根毛分布)的推論,使研究結論更加可靠和深入。