熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

Enhanced nitrogen removal assisted by mainstream partial-anammox from real sewage in a continuous flow A2/O reactor

在連續(xù)流A2/O反應(yīng)器中利用主流部分厭氧氨氧化技術(shù)強(qiáng)化真實(shí)污水脫氮

來源:Chemical Engineering Journal, Volume 400, 2020, Article 125893

《化學(xué)工程雜志》,第400卷,2020年,文章編號(hào)125893

摘要

本研究通過在厭氧/缺氧/好氧(A2/O)反應(yīng)器中,將厭氧氨氧化(anammox)技術(shù)整合到部分反硝化(NO??-N還原為NO??-N)過程中,在低COD/N比(2.7±0.4)的真實(shí)污水條件下成功富集了厭氧氨氧化菌,經(jīng)過300天的穩(wěn)定運(yùn)行,通過部分厭氧氨氧化過程顯著增強(qiáng)了脫氮效果。微生物群落分析表明,厭氧氨氧化菌(Ca. Brocadia, 0.69%)在缺氧載體生物膜中得以富集,其豐度顯著高于絮狀污泥(16S rRNA測(cè)序:P<0.001;qPCR:P<0.001)。通過1?N同位素示蹤的活性測(cè)試進(jìn)一步揭示,部分反硝化是原位發(fā)生厭氧氨氧化反應(yīng)的前提條件。在批次測(cè)試中,厭氧氨氧化貢獻(xiàn)了缺氧載體生物膜中總氮損失的68%。結(jié)合反硝化和厭氧氨氧化,A2/O工藝對(duì)低COD/N比真實(shí)污水的脫氮效率提高了約16.9%。主流部分厭氧氨氧化技術(shù)具有巨大的工程應(yīng)用潛力。

研究目的

本研究旨在探究將厭氧氨氧化(anammox)技術(shù)引入主流城市污水處理(特別是低COD/N比污水)的可行性,通過將缺氧載體生物膜集成到傳統(tǒng)A2/O工藝中,以期在連續(xù)流條件下富集anammox菌,闡明其強(qiáng)化脫氮的機(jī)理,并評(píng)估其在實(shí)際工程中的應(yīng)用潛力。

研究思路

1. 反應(yīng)器構(gòu)建與長(zhǎng)期運(yùn)行:構(gòu)建一個(gè)實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的集成式反應(yīng)器(AF-A2/O),將填充了生物膜的缺氧固定床反應(yīng)器(FBBR)嵌入傳統(tǒng)A2/O工藝的缺氧區(qū)。使用低COD/N比(~2.7)的真實(shí)城市污水,在連續(xù)流模式下運(yùn)行超過300天。

2. 性能監(jiān)測(cè):長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)反應(yīng)器進(jìn)出水的水質(zhì)指標(biāo),包括氨氮(NH??-N)、亞硝酸鹽(NO??-N)、硝酸鹽(NO??-N)、總無機(jī)氮(TIN)和化學(xué)需氧量(COD),以評(píng)估系統(tǒng)的脫氮性能。

3. 微生物群落分析:通過高通量16S rRNA基因測(cè)序和定量PCR(qPCR)技術(shù),對(duì)比分析缺氧載體生物膜和絮狀污泥中的微生物群落結(jié)構(gòu),重點(diǎn)關(guān)注anammox菌(如Ca. Brocadia)的豐度和分布。

4. 機(jī)理探究:

? 批次實(shí)驗(yàn):從反應(yīng)器中取出的生物膜和絮狀污泥進(jìn)行批次實(shí)驗(yàn),監(jiān)測(cè)氮素轉(zhuǎn)化路徑,計(jì)算anammox對(duì)脫氮的貢獻(xiàn)率。

? 1?N同位素示蹤:使用1?N標(biāo)記的底物(如1?NH??和1?NO??)進(jìn)行示蹤實(shí)驗(yàn),定量區(qū)分并計(jì)算厭氧氨氧化和反硝化途徑對(duì)氮?dú)猓∟?)生成的貢獻(xiàn)率和速率。

5. 過程優(yōu)化討論:基于實(shí)驗(yàn)結(jié)果,討論優(yōu)化控制策略(如載體投加、SRT/HRT控制、側(cè)流與主流生物膜交換)以促進(jìn)主流anammox的應(yīng)用。

測(cè)量的數(shù)據(jù)及研究意義

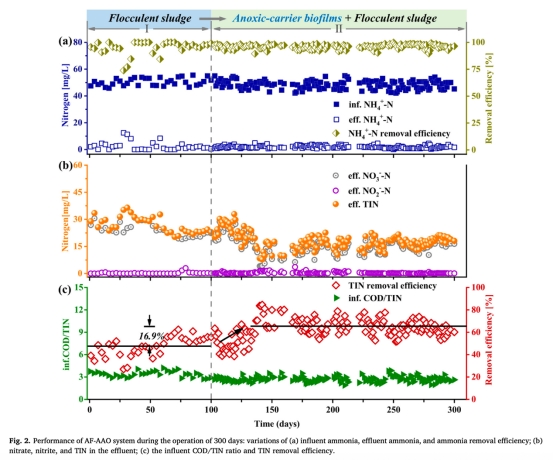

1. 長(zhǎng)期水質(zhì)數(shù)據(jù)(來自圖2):監(jiān)測(cè)了進(jìn)水氨氮、出水氨氮及氨氮去除率(圖2a);出水硝酸鹽、亞硝酸鹽及總無機(jī)氮TIN濃度(圖2b);進(jìn)水COD/TIN比及TIN去除效率(圖2c)。該數(shù)據(jù)直觀展示了集成生物膜后,系統(tǒng)脫氮性能(TIN去除率)的顯著提升(提高了16.9%),證明了該策略在處理低C/N比污水時(shí)的有效性。

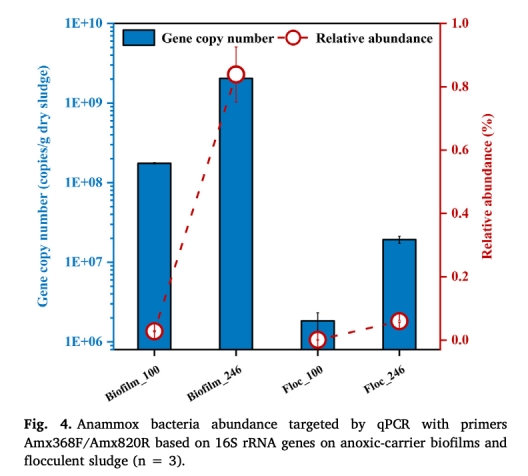

2. 微生物群落結(jié)構(gòu)(來自圖3, 圖4):通過16S測(cè)序和qPCR分析了缺氧載體生物膜和絮狀污泥中的微生物組成和anammox菌(Ca. Brocadia)的絕對(duì)和相對(duì)豐度。該數(shù)據(jù)至關(guān)重要地證明了anammox菌在缺氧載體生物膜中(0.69-0.84%)實(shí)現(xiàn)了特異性富集,其豐度顯著高于絮狀污泥(0.04-0.06%),揭示了生物膜載體為anammox菌提供了適宜生存的微環(huán)境(長(zhǎng)SRT、缺氧條件),這是其能夠存在于主流系統(tǒng)的關(guān)鍵。

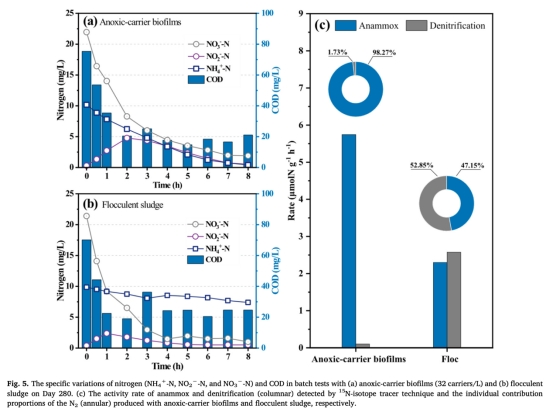

3. 批次實(shí)驗(yàn)氮轉(zhuǎn)化曲線(來自圖5a, b):在批次實(shí)驗(yàn)中監(jiān)測(cè)了NH??-N、NO??-N、NO??-N和COD隨時(shí)間的變化規(guī)律。該數(shù)據(jù)展示了缺氧載體生物膜中獨(dú)特的氮轉(zhuǎn)化模式:NO??-先被部分反硝化為NO??-并出現(xiàn)積累,隨后NH??-和NO??-被同步去除。這為“部分反硝化耦合厭氧氨氧化”的機(jī)理提供了直接證據(jù)。

4. 1?N同位素示蹤結(jié)果(來自圖5c):通過測(cè)定產(chǎn)生的2?N?和3?N?的比例,定量計(jì)算了anammox和反硝化途徑的氮?dú)猱a(chǎn)率及其對(duì)總脫氮的貢獻(xiàn)比例。該數(shù)據(jù)提供了最直接的證據(jù),證明在缺氧生物膜中,anammox是脫氮的主要途徑(貢獻(xiàn)率98.27%),并且其活性速率遠(yuǎn)高于反硝化,從機(jī)理層面揭示了anammox的核心作用。

結(jié)論

1. 在連續(xù)流A2/O工藝的缺氧區(qū)投加載體生物膜,可在處理低COD/N比(~2.7)真實(shí)污水時(shí)成功富集厭氧氨氧化菌(Ca. Brocadia),其豐度顯著高于絮狀污泥。

2. 厭氧氨氧化菌的富集顯著提升了系統(tǒng)整體的脫氮效率,TIN去除率提高了16.9%,這對(duì)于解決低碳氮比污水脫氮難題具有重要意義。

3. 脫氮機(jī)理是“部分反硝化(PD)耦合厭氧氨氧化”。部分反硝化菌將NO??-還原為NO??-,為anammox菌提供底物;anammox菌再利用NH??和NO??-產(chǎn)生N?。1?N同位素示蹤證明anammox是缺氧生物膜中脫氮的主要途徑。

4. 本研究證明,無需嚴(yán)格的碳氮分離(如A/B工藝),在傳統(tǒng)A2/O框架內(nèi)通過集成缺氧生物膜即可實(shí)現(xiàn)主流部分厭氧氨氧化,為現(xiàn)有污水處理廠的升級(jí)改造提供了了一條頗具潛力的新途徑。

使用丹麥Unisense電極測(cè)量數(shù)據(jù)的研究意義

本研究中使用丹麥Unisense公司的溶解態(tài)N?O微電極(N?O microsensor)對(duì)批次實(shí)驗(yàn)反應(yīng)器液相中的N?O濃度進(jìn)行了監(jiān)測(cè)(文中提及但未展示具體數(shù)據(jù)圖)。其研究意義在于:

1. 過程監(jiān)控與溫室氣體排放評(píng)估:N?O是強(qiáng)效溫室氣體,也是反硝化過程的常見中間產(chǎn)物。實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)其濃度可以評(píng)估該工藝在脫氮過程中的溫室氣體排放潛勢(shì)。本研究結(jié)果顯示N?O排放可忽略不計(jì)("negligible N2O emissions"),這表明“部分反硝化耦合厭氧氨氧化”工藝不僅在脫氮效率上具有優(yōu)勢(shì),在環(huán)境友好性方面也表現(xiàn)良好,避免了傳統(tǒng)反硝化可能帶來的二次污染問題。

2. 輔助機(jī)理驗(yàn)證:N?O的積累通常與反硝化過程不完整或受到抑制有關(guān)。監(jiān)測(cè)到較低的N?O濃度間接表明,在該系統(tǒng)中,由部分反硝化產(chǎn)生的NO??-能夠被anammox菌及時(shí)且有效地消耗掉,避免了中間產(chǎn)物的積累,從而印證了兩種菌群之間良好的耦合關(guān)系。

綜上所述,Unisense N?O微傳感器提供的數(shù)據(jù)雖未作為核心機(jī)理論證的主角,但它是評(píng)估工藝環(huán)境績(jī)效和輔助驗(yàn)證過程穩(wěn)定性的重要工具,確保了研究成果在效率和可持續(xù)性方面的全面性。