熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Symbiosis of sulfate-reducing bacteria and methanogenic archaea in sewer systems

下水道系統中硫酸鹽還原菌和產甲烷古菌的共生關系

來源:Environment International, Volume 143, 2020, Article 105923

《國際環境》,第143卷,2020年,文章編號105923

摘要

在自然厭氧環境中,硫化物和甲烷的排放總是同時存在,但硫酸鹽還原菌(SRB)和產甲烷古菌(MA)的代謝環境存在巨大差異,這與它們共存的現象似乎相矛盾。為探究此問題,本研究以城市下水道為案例,綜合研究了SRB和MA的生物膜結構、底物消耗和代謝途徑。結果表明,由于MA的環境要求比SRB更嚴格,SRB在生物膜形成初期成為優勢微生物,促進了硫化物的快速生成。宏基因組分析表明,SRB在下水道中比MA更具優先性,且優勢SRB可為甲烷代謝提供關鍵介質(甲基輔酶M)。因此,MA的多樣性逐漸增加,初步形成共生系統。此外,通過L-半胱氨酸,甲烷代謝也參與了硫化物的消耗,該過程涉及半胱氨酸和蛋氨酸代謝。這種硫化物消耗現象導致了硫化物代謝的正向反應,既能促進硫化物生成,又能穩定pH值(H+濃度)和S2-濃度(否則會抑制SRB和MA的產生)。因此,硫化物與甲烷代謝之間緊密交織的相互作用為SRB和MA提供了環境安全保障,并完全形成了二者之間的共生關系。基于這些發現,提出了一個涉及硫化物和甲烷生成協同機制的生態模型,該模型可增進對自然環境中SRB和MA共生關系的理解。

研究目的

探究在城市下水道這一典型的厭氧環境中,盡管硫酸鹽還原菌(SRB)和產甲烷古菌(MA)的代謝需求(如底物、pH、溶解氧)存在顯著差異,但它們為何能夠且如何穩定共存并同時產生硫化物和甲烷的內在機制。

研究思路

1. 系統構建與長期監測:利用一個1200米長的中試下水道系統,在真實廢水條件下,連續120天監測生物膜形成過程中硫化物和甲烷的濃度變化、SRB和MA的豐度(通過qPCR測量16S rRNA基因拷貝數)。

2. 環境微環境表征:使用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察生物膜微觀結構的變化,并使用丹麥Unisense微電極測量生物膜內部不同深度的溶解氧(DO)和氧化還原電位(ORP),以揭示SRB和MA活動的微環境條件。

3. 微生物群落分析:通過高通量測序技術分析整個生物膜中SRB和MA的群落組成和多樣性隨時間(120天)的演變規律。

4. 代謝機制解析:利用宏基因組測序(Illumina平臺)和KEGG Pathway數據庫注釋,鑒定并分析參與硫循環和甲烷代謝的關鍵功能基因及酶,構建兩者之間的代謝聯系。

5. 模型構建:綜合以上所有數據,提出一個闡釋SRB與MA在下水道系統中共生關系的生態模型。

測量的數據及研究意義

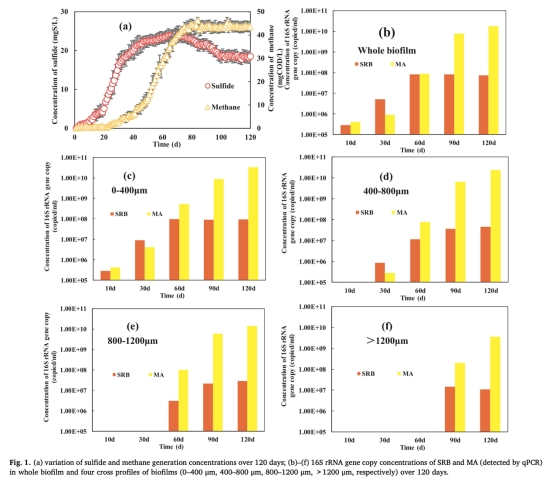

1. 硫化物和甲烷濃度:監測了120天內下水道水體中硫化物和甲烷濃度的動態變化(來自圖1a)。該數據直接展示了兩種代謝產物在時間序列上的生成規律(硫化物先快速生成后下降,甲烷后期生成并穩定),是揭示兩者存在相互作用的首要證據。

2. SRB和MA的絕對豐度:通過qPCR測量了整個生物膜及四個不同深度剖面(0-400μm, 400-800μm, 800-1200μm, >1200μm)中SRB(dsrA基因)和MA(mcrA基因)的16S rRNA基因拷貝數(來自圖1b-f)。該數據揭示了SRB和MA在生物膜空間和時間維度上的定殖和增長模式,表明SRB早期占優,而MA后期增殖。

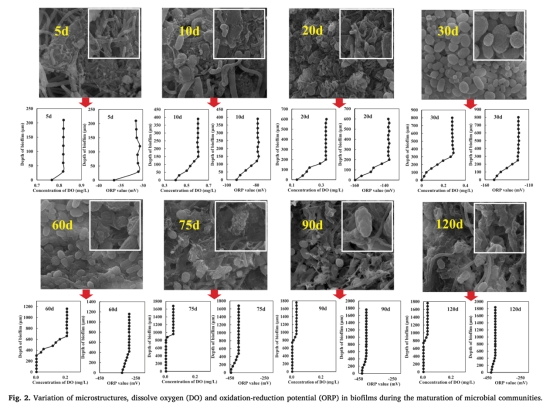

3. 生物膜結構與微環境:使用SEM觀察了生物膜在不同成熟期(5, 20, 60, 75, 90, 120天)的微觀形貌、孔隙度和厚度(來自圖2上部電鏡圖)。使用Unisense微電極測量了生物膜剖面的DO和ORP(來自圖2下部曲線圖)。該數據揭示了生物膜內部厭氧程度的加強和分層現象,為SRB和MA的各自優勢活動區域提供了物理和化學環境解釋。

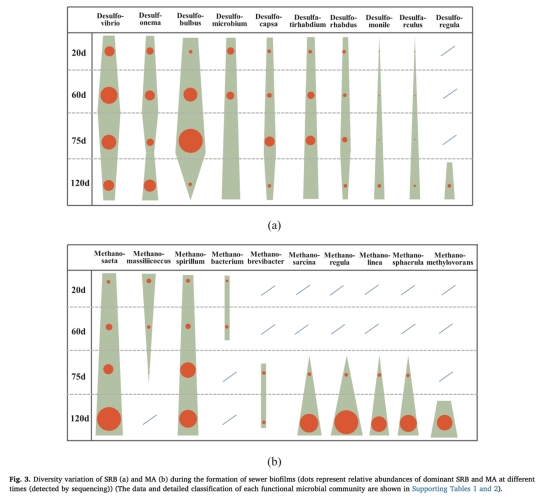

4. 微生物群落結構:通過高通量測序分析了SRB和MA群落中主要屬的相對豐度隨時間的變化(來自圖3a,b)。該數據從物種分類水平揭示了功能微生物群落的演替規律,表明MA多樣性隨生物膜成熟而增加。

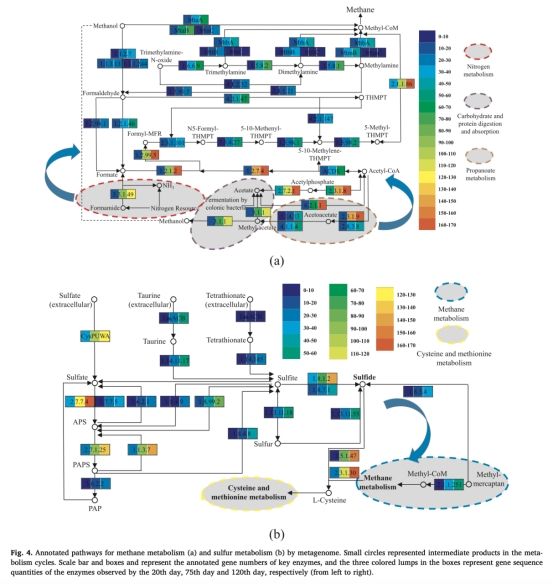

5. 功能基因與代謝途徑:通過宏基因組學分析了甲烷代謝和硫代謝關鍵酶編碼基因的豐度及變化(來自圖4a,b)。該數據從基因功能水平提供了最直接的證據,證明兩條代謝途徑通過“甲基輔酶M”和“L-半胱氨酸”等關鍵代謝物相互聯系、相互促進。

結論

1. 在下水道生物膜形成過程中,硫化物和甲烷的生成存在時序差異:SRB及硫化物生成優先啟動和積累;當硫化物積累到一定程度后,MA及甲烷生成才開始顯著增強并最終穩定在較高水平。

2. 生物膜內部形成的嚴格厭氧、低ORP的微環境(尤其是深層生物膜)是MA繁殖和甲烷生成的前提條件。

3. SRB的代謝為MA提供了關鍵的前體物質——甲基輔酶M(Methyl-CoM),直接促進了甲烷代謝的進行,這是共生關系形成的關鍵橋梁。

4. MA通過L-半胱氨酸途徑參與硫代謝,消耗了部分硫化物,這一過程不僅避免了硫化物的過度積累(及其對SRB和MA自身的抑制),還有助于穩定系統的pH和S2-濃度,為SRB和MA的持續共存創造了有利的環境條件。

5. 最終,SRB和MA通過上述復雜的代謝互作(SRB為MA提供底物,MA消耗SRB的抑制性產物)形成了一個穩定的互利共生系統。研究據此提出了一個闡釋該共生機制的生態模型。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

本研究中使用丹麥Unisense公司生產的溶解氧(DO)和氧化還原電位(ORP)微電極,對下水道生物膜內部進行了高分辨率的原位測量,其研究意義至關重要:

1. 揭示微環境分異:傳統的水體批量測量無法反映生物膜內部的化學梯度。Unisense微電極憑借其微米級的尖端,能夠精確穿透生物膜并測量不同深度的DO和ORP值。數據明確顯示生物膜從表層的微氧/較高ORP到深層的嚴格厭氧/低ORP存在顯著分層(圖2)。這種分異現象解釋了為何對氧敏感的MA主要棲息和活躍于生物膜深層,而耐受性稍強的SRB活動范圍更廣。

2. 關聯微生物活動與微環境:測量到的ORP值變化與微生物的代謝活動直接相關。數據顯示,在生物膜成熟后期(60-75天),深層生物膜的ORP降至-300 mV以下,這正好與MA數量急劇增加、甲烷生成速率飆升的時間點吻合(圖1,圖2)。這為“低ORP環境是MA繁殖的必要條件”這一論斷提供了直接、定量的實驗證據。

3. 闡明共生系統的形成基礎:微電極數據表明,早期生物膜(如前30天)的ORP相對較高(-37 ~ -31 mV),不利于MA生存,此時SRB占優。隨著生物膜增厚和內部厭氧程度加劇,環境才變得對MA友好。因此,Unisense電極的數據清晰地描繪了共生系統得以形成的物理化學背景:SRB先導創造了更嚴格的厭氧環境,為后續MA的繁殖和共生關系的最終確立鋪平了道路。

綜上所述,Unisense微電極提供的高分辨率空間化學數據,是連接“生物膜物理結構”、“微觀化學環境”和“微生物群落功能”之間橋梁的關鍵工具,為理解和論證SRB與MA的共生機制提供了不可或缺的環境背景證據。