熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

New insight into CO2-mediated denitrification process in H2-based membrane biofilm reactor: An experimental and modeling study

H?基膜生物膜反應器中CO?介導反硝化過程的新見解:實驗與模型研究

來源:Water Research,Volume 184,2020,Article 116177

《水研究》,第184卷,2020年,文章編號116177

摘要:

研究開發了一種新型H?基膜生物膜反應器(H?-MBfR),集成了獨立的CO?供應系統和微電極監測單元,用于處理含硝酸鹽(NO??)的地下水。實驗表明,在最佳運行條件(水力停留時間80分鐘、進水NO??濃度20 mg N/L、H?壓力5 psig、CO?投加量50 mg/L)下,NO??去除通量達1.46 g/(m2·d)。通過建立數學模型并結合實驗數據校準,揭示了生物膜內微生物代謝機制:反硝化細菌(DNB)在生物膜內外部分別受CO?和H?限制導致低生長速率;CO?濃度是調控反硝化過程的關鍵因素;模擬預測最佳生物膜厚度為650 μm,可最大化脫氮效率并避免H?逸散。

研究目的:

1. 實驗評估關鍵操作參數對CO?源H?-MBfR系統脫氮性能的影響。

2. 利用生物膜內基質梯度數據校準數學模型,揭示最佳條件下生物膜微環境特征。

3. 驗證模型準確性并預測不同工況下生物膜特性演化規律。

4. 確定最大化脫氮效率且避免H?損失的生物膜厚度。

研究思路:

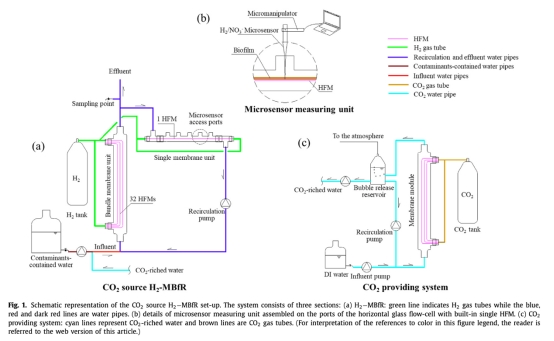

1. 系統設計:構建集成獨立CO?供應系統和微電極監測單元的H?-MBfR,實現CO?精準投加及生物膜內H?/NO??原位監測(圖1)。

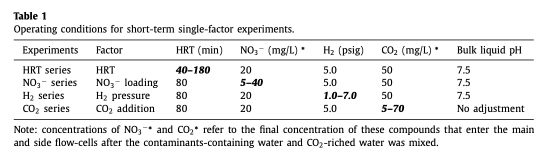

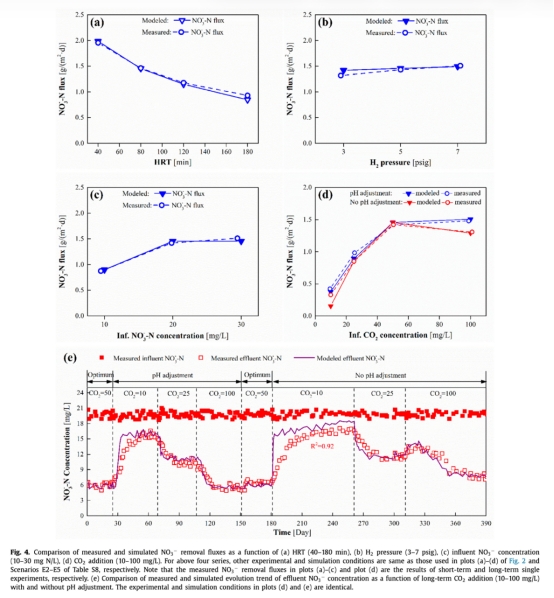

2. 實驗驗證:通過短期單因素實驗(HRT、H?壓力、NO??負荷、CO?投加量)確定最優工況;長期實驗驗證CO?投加量影響(表1)。

3. 模型開發:建立擴展微生物代謝動力學的一維數學模型,引入CO?和pH對自養菌生長的同步影響,通過微電極實測梯度數據校準參數(如H?傳質系數Km)。

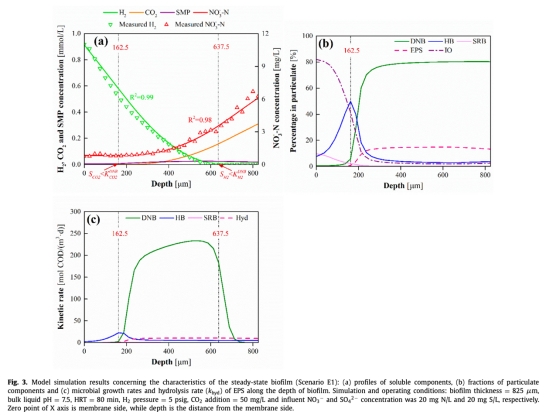

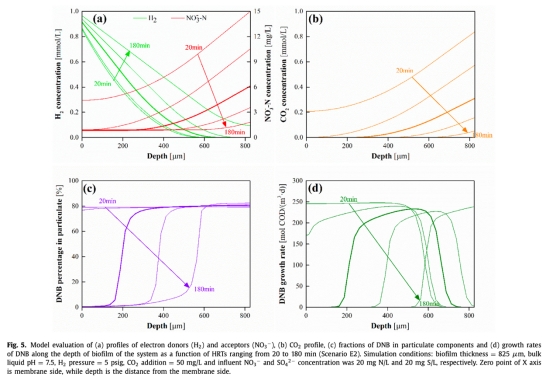

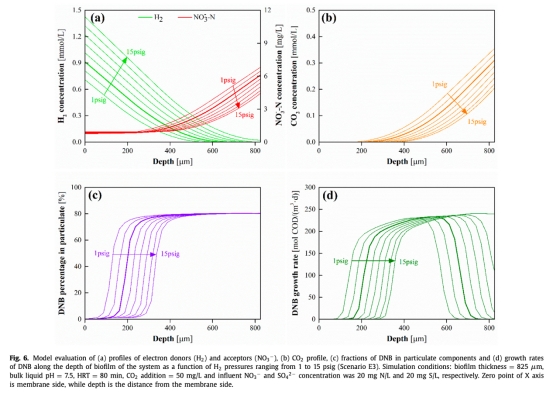

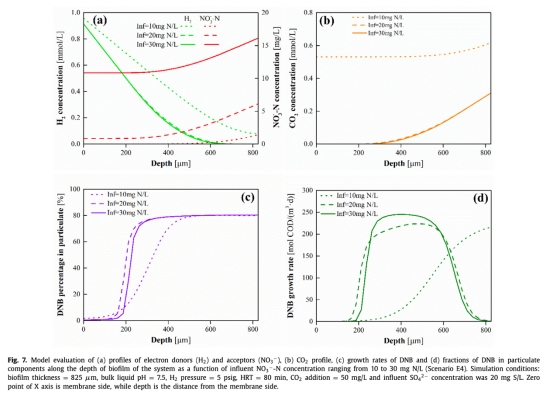

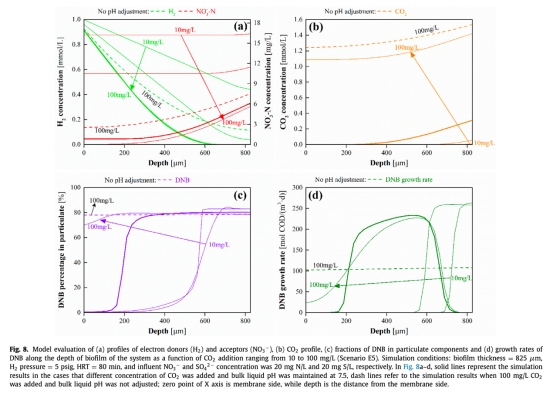

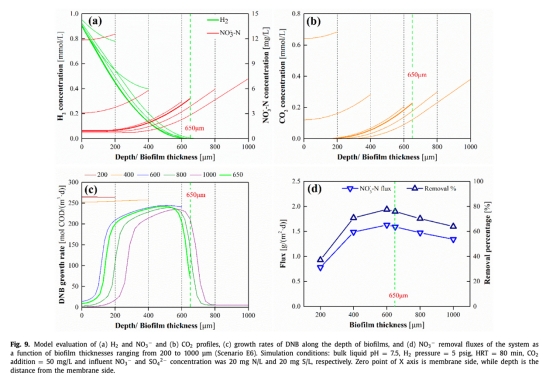

4. 模型應用:模擬生物膜內基質分布(圖3)、微生物群落結構(圖3b)及生長速率(圖3c),評估關鍵參數(HRT、H?壓力等)對生物膜微環境影響(圖5-8),預測最佳生物膜厚度(圖9)。

測量的數據及研究意義:

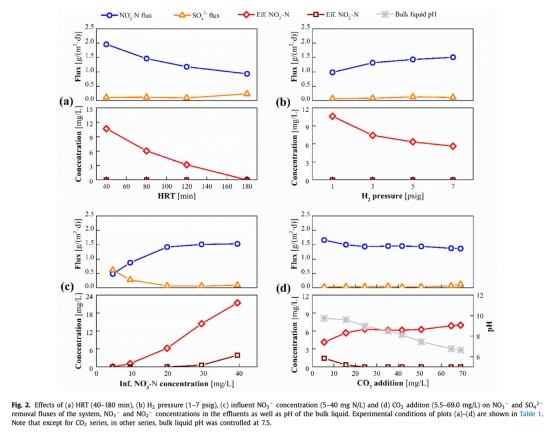

1. NO??/SO?2?去除通量及出水濃度(圖2a-d):

? 來源:HRT系列(圖2a)、H?壓力系列(圖2b)、NO??負荷系列(圖2c)、CO?投加系列(圖2d)。

? 意義:量化不同工況下系統脫氮性能,確定最佳運行參數(HRT=80 min, H?壓力=5 psig, NO??=20 mg N/L, CO?=50 mg/L),揭示低CO?導致脫氮效率下降,高CO?引發酸化抑制微生物活性。

2. 生物膜內H?/NO??濃度梯度(圖3a, 4a-e):

? 來源:Unisense微電極原位監測,圖3a展示最優工況下梯度曲線。

? 意義:驗證反硝化過程的逆向擴散特征(H?由膜內向液相擴散,NO??由液相反向擴散),為模型校準提供關鍵數據(圖3a中模擬與實測R2=0.99/0.98)。

3. 微生物群落分布與生長速率(圖3b-c):

? 來源:模型模擬(Scenario E1)。

? 意義:揭示DNB在生物膜內部(162.5μm內)受CO?限制、外部(637.5μm外)受H?限制的生長抑制機制(圖3c),解釋脫氮效率瓶頸。

4. 最佳生物膜厚度預測(圖9d):

? 來源:模型模擬不同厚度(200-1000 μm)下的NO??去除通量(Scenario E6)。

? 意義:確定650 μm為最優厚度(通量1.59 g/(m2·d)),平衡脫氮效率與H?利用率(圖9d),避免生物膜過厚導致的基質擴散限制。

結論:

1. CO?精準投加(50 mg/L)是維持高效脫氮(1.46 g/(m2·d))和抑制副產物(NO??/SO?2?還原)的關鍵。

2. 數學模型成功量化生物膜微環境:DNB生長受膜內側CO?限制和膜外側H?限制,導致低活性區域擴大(圖3c, 5c, 6c)。

3. CO?濃度通過雙重作用(碳源供給/pH調控)主導脫氮效率:低于50 mg/L時碳源不足,高于50 mg/L引發酸化抑制(圖4d, 8)。

4. 生物膜厚度優化為650 μm,較實際厚度(825 μm)提升脫氮效率9.1%,并避免H?逸散(圖9d)。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義:

1. 原位高分辨率監測:Unisense H?微電極(tip 20-30 μm)和NO??微電極(tip 20-50 μm)以25 μm間隔穿透生物膜(圖1b),直接獲取H?和NO??的空間濃度梯度(圖3a),克服傳統取樣破壞生物膜結構的局限。

2. 模型校準與驗證:實測梯度為數學模型提供關鍵校準數據(如H?傳質系數Km),使模擬與實測H?/NO??梯度的決定系數(R2)達0.99和0.98(圖3a),顯著提升模型可靠性。

3. 過程機制解析:梯度數據揭示逆向擴散特征(H?由膜內向液相遞減,NO??由液相反向遞減),證實CO?匱乏區(深度>162.5 μm)和H?匱乏區(深度>637.5 μm)的存在(圖3a),為DNB生長抑制提供直接證據。

4. 系統優化依據:長期CO?投加實驗中,電極監測的H?/NO??梯度變化(圖4e)關聯系統性能演變,指導CO?精準調控策略(如pH補償),避免脫氮效率波動。