熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Characterization of Anaerobic Biofilms Growing on Carbon Felt Bioanodes Exposed to Air

暴露于空氣中的碳氈生物陽極上厭氧生物膜的特性研究

來源:Catalysts, volume 10, article number 1341, 2020

《催化劑》第10卷,文章編號1341,2020年

摘要內容

本研究探討了暴露于空氣中的電生成生物膜的結構與性能。通過同步記錄生物陽極產生的電流密度和生物膜內部及附近的溶解氧濃度,證明生物膜中存在一個主要由假單胞菌屬細菌形成的保護性需氧層,該層可防止電生成菌(如地桿菌屬)在正常操作過程中暴露于有害氧氣。一旦該保護屏障長時間失活,生物膜的催化能力將嚴重受損。研究結果還強調了材料多孔結構對氧氣在電極中滲透的重要性。

研究目的

闡明在暴露于空氣的碳氈電極上發展的電生成生物膜的結構和性能,特別是氧氣在其中的作用機制。

研究思路:

1 在開放于空氣的厭氧條件下培養碳氈電極上的電生成生物膜。

2 使用微傳感器同步監測生物膜內部及附近的溶解氧濃度和產生的電流密度。

3 分析生物膜的微生物群落組成。

4 通過底物限制實驗評估保護性需氧層的作用。

5 結合氧濃度剖面和電化學數據,揭示生物膜的分層結構和功能。

測量的數據:

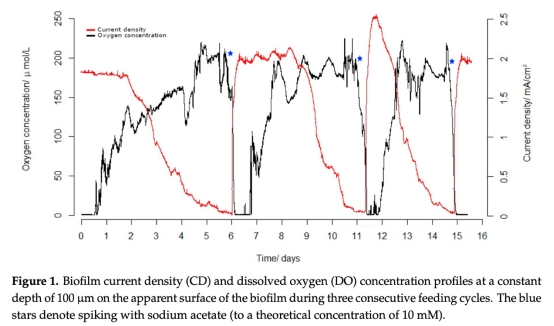

1 電流密度(CD):監測生物膜的電化學活性(圖1)。

2 溶解氧(DO)濃度:在生物膜內部和附近多點測量(圖1,2,3)。

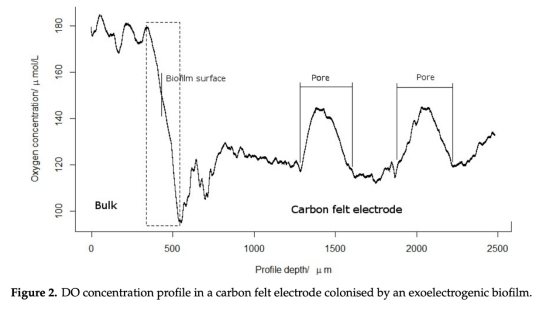

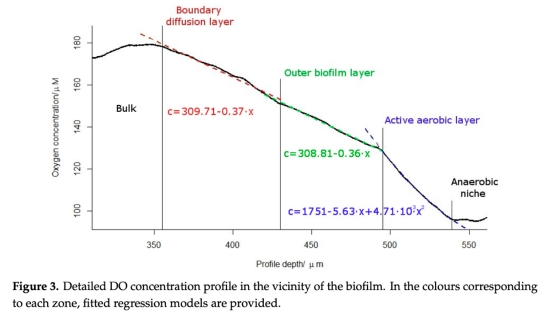

3 氧濃度剖面:從電極表面到內部深度掃描,揭示氧梯度(圖2,3)。

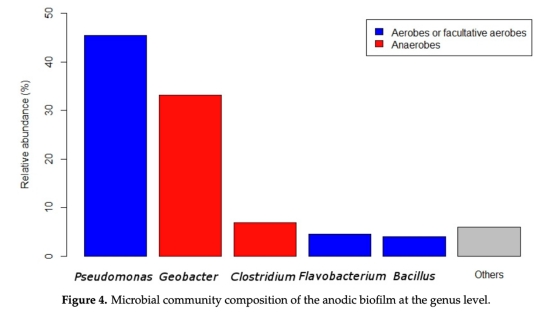

4 微生物群落組成:通過16S rRNA測序分析生物膜菌群結構(圖4)。

5 底物限制響應:評估無底物條件下生物膜的活性和氧滲透。

數據的研究意義:

1 電流密度和溶解氧的同步記錄(圖1)揭示了底物添加后電生成和需氧代謝的競爭關系,表明需氧菌快速消耗氧氣為厭氧電生成菌創造保護環境。

2 氧濃度剖面(圖2,3)直接證明了生物膜的分層結構:外部需氧層(Pseudomonas主導)消耗氧氣,內部形成厭氧微環境(Geobacter主導),證實了“氧氣擴散屏障”的存在。

3 微生物組成分析(圖4)顯示Geobacter(33.2%)和Pseudomonas(45.5%)的優勢地位,為功能分層提供菌群證據。

4 底物限制實驗表明,長期無底物導致需氧層失活,氧氣滲透損傷電生成層,證明保護層的維持依賴持續代謝活性。

使用丹麥Unisense電極測量出來的數據的研究意義:

使用Unisense微電極測量的溶解氧數據(圖1,2,3)提供了原位、實時的氧氣分布動態,是本研究的核心證據:

1 高分辨率測量:微電極(尖端直徑~10μm)可精確穿透生物膜深度(步進1μm),獲得空間分辨率極高的氧濃度剖面,這是傳統方法無法實現的。

2 揭示生物膜功能分層:剖面數據(圖2,3)顯示從外部到內部氧濃度驟降(355μm處開始線性下降),直接證實需氧層(DBL和好氧代謝區)消耗氧氣,在495μm深度以下形成厭氧區(氧濃度穩定~20μm),該區為Geobacter提供了生存微環境。

3 量化代謝活性:通過擬合氧剖面數據(Equation 5),計算出好氧層的氧消耗率(OCR=9.42×10?3 mol·s?1·m?3),與文獻中好氧生物膜一致,證實Pseudomonas的活性。

4 動態過程監測:圖1中DO濃度隨底物添加驟降,表明需氧代謝的即時啟動;長期無底物時DO上升,證明保護功能失效。這些實時動態數據將微生物功能與電化學性能直接關聯。

5 材料結構影響:剖面顯示碳氈內部孔道(800-2500μm)中氧濃度回升(~130μM),表明多孔結構促進氧氣通道化,影響生物膜的空間分布和功能。

總之,Unisense數據提供了從宏觀性能到微觀機制的橋梁,直接驗證了“需氧層保護厭氧電生成菌”的假說,并揭示了材料結構對生物膜功能的影響。

結論:

1 暴露于空氣中的電生成生物膜具有分層結構:外部需氧層(Pseudomonas主導)消耗氧氣,內部形成厭氧微環境支持Geobacter生長和電生成活性。

2 該需氧層是Geobacter存活的關鍵保護屏障;一旦因底物缺乏長期失活,氧氣將滲透損傷電生成層,導致不可逆的活性喪失。

3 碳氈的多孔結構導致內部氧氣通道化,影響生物膜的空間發育和功能分布。

4 Geobacter可耐受持續低氧濃度(<90μM),但其存活依賴需氧層的持續保護功能。

5 該機制解釋了電生成生物膜在含氧環境中的存活性,對優化生物電化學系統設計具有指導意義。