熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Effect of dietary corn gluten inclusion on rumen fermentation, microbiota and methane emissions in goats

日糧中添加玉米蛋白對山羊瘤胃發酵、微生物群和甲烷排放的影響

來源:Animal Feed Science and Technology 259 (2020) 114314

《動物飼料科學與技術》第259卷(2020年)114314頁

摘要內容:

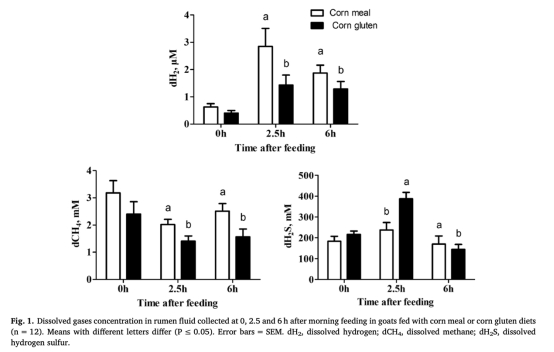

本研究評估了用玉米蛋白(CG)替代玉米粉(CM)對山羊采食量、消化率、瘤胃發酵、甲烷排放和微生物豐度的影響。實驗采用隨機區組設計,設兩種日糧處理(CM和CG,各占干物質400 g/kg)。用CG替代CM增加了NDF和CP攝入量,降低了淀粉攝入量。飼喂CG日糧的山羊瘤胃溶解氫(dH2)濃度降低43%(P=0.009),溶解甲烷(dCH4)濃度降低30%(P=0.001)。處理與時間對溶解硫化氫(dH2S)有交互作用(P=0.03),晨飼后2.5小時dH2S濃度增加(CG對比CM,+63%,P<0.001)。CG日糧降低了丁酸鹽摩爾百分比(P=0.004),提高了氨濃度以及戊酸鹽和異丁酸鹽的摩爾百分比(P<0.01)。CG日糧減少了以g/d和g/kg DMI表示的甲烷排放(P=0.01)。CG日糧降低了R. amylophilus的16S rRNA基因拷貝數(P=0.003),提高了真菌18S rRNA基因拷貝數(P=0.05)和F. succinogenes的16S rRNA基因拷貝數(P=0.03)。總之,用CG替代CM降低了淀粉攝入并增加了纖維攝入,促進了纖維分解真菌和F. succinogenes的生長,抑制了R. amylophilus的生長。CG替代CM增加的硫含量提供了額外的氫匯,導致瘤胃dH2S增加和甲烷排放減少。玉米蛋白可作為減少反芻動物生產腸道甲烷排放的替代飼料。

研究目的:

評估用玉米蛋白替代玉米粉對山羊采食量、消化率、瘤胃發酵、甲烷排放和微生物豐度的影響,探究其作為減少反芻動物甲烷排放替代飼料的潛力。

研究思路:

采用隨機區組設計,將24只山羊分為2組,分別飼喂玉米粉日糧(CM)和玉米蛋白日糧(CG)。經過28天適應期后,進行19天的數據收集,包括采食量、消化率、瘤胃發酵參數、甲烷排放和微生物豐度的測量,通過對比分析兩種日糧的效果。

測量數據及研究意義:

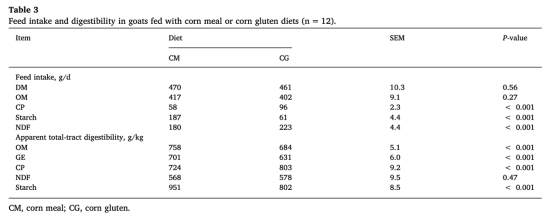

1 采食量和消化率數據(表3):研究意義在于評估日糧對山羊營養攝入和消化效率的影響,為優化飼料配方提供依據。

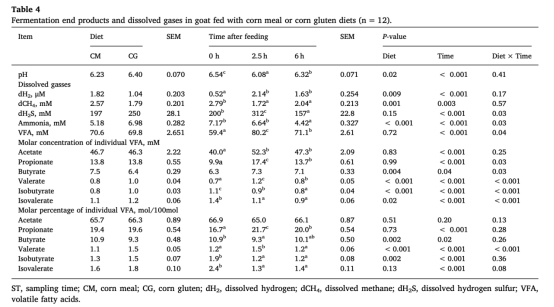

2 瘤胃發酵參數和溶解氣體數據(表4、圖1):研究意義在于揭示日糧對瘤胃發酵過程和氣體產生的影響,有助于理解甲烷減排機制。

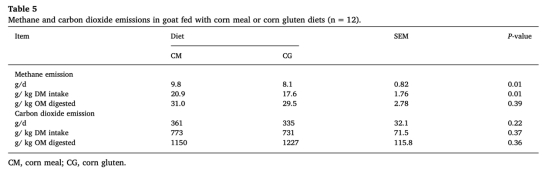

3 甲烷和二氧化碳排放數據(表5):研究意義在于量化日糧對溫室氣體排放的影響,為環保型飼料開發提供數據支持。

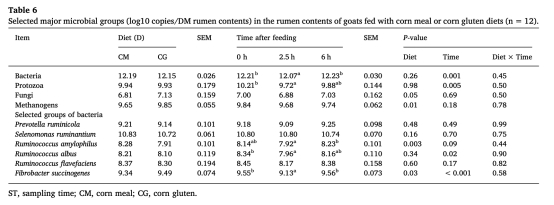

4 微生物豐度數據(表6):研究意義在于探討日糧對瘤胃微生物群落結構的影響,揭示微生物與甲烷排放的關系。

結論:

用玉米蛋白替代玉米粉降低了日糧淀粉含量,增加了纖維、蛋白質和硫含量。盡管玉米粉日糧通過增加淀粉攝入將瘤胃發酵從乙酸轉向丁酸生產,但飼喂玉米蛋白日糧的山羊甲烷排放更低。玉米蛋白日糧中增加的硫含量可作為氫匯,有助于減少甲烷排放。玉米蛋白日糧中較高的纖維攝入可能刺激了纖維分解微生物(如真菌和F. succinogenes)的生長,而玉米粉日糧中較高的淀粉攝入促進了淀粉分解細菌(如R. amylophilus)的生長。玉米蛋白可作為減少反芻動物生產腸道甲烷排放的替代飼料。

詳細解讀使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義:

使用丹麥Unisense電極測量的瘤胃溶解硫化氫(dH2S)數據具有重要研究意義。這些數據能夠實時反映瘤胃內硫化氫濃度的動態變化,準確評估硫還原過程的活動情況。本研究中發現晨飼后2.5小時dH2S濃度顯著增加,表明硫還原菌在這一時間段活躍利用氫離子進行硫還原反應,這為解釋甲烷減排機制提供了直接證據。通過監測dH2S濃度變化,可以更好地理解硫作為氫匯如何競爭性地減少用于甲烷生成的氫源,同時也有助于評估日糧硫水平的安全性,避免過量硫攝入可能導致的動物健康問題。