熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Lack of methane hotspot in the upstream dam: Case study in a tributary of the Three Gorges Reservoir, China

上游大壩區域未出現甲烷熱點:以中國三峽水庫某支流為例的研究

來源:Science of the Total Environment, volume 754, article number 142151, 2021

《總體環境科學》第754卷,文章編號142151,2021年

摘要內容

研究以三峽水庫(TGR)支流玉林河為對象,探究筑壩對沉積物碳氣體(CH?和CO?)濃度及甲烷排放的影響。結果表明:

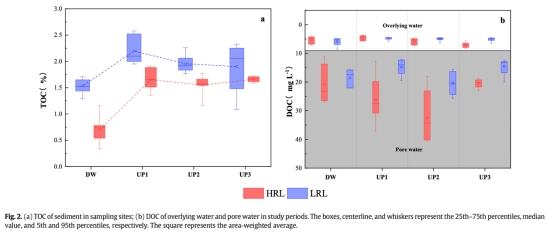

1. 筑壩效應:筑壩導致上游沉積物總有機碳(TOC)、CH?和CO?濃度顯著高于下游(圖2a,表1-2)。

2. 排放模式:

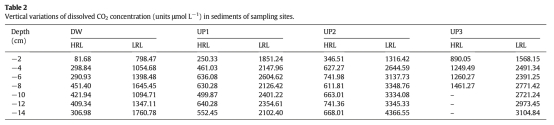

? 高水位期(HRL):上游CH?擴散通量(0.253–0.427 mg m?2 h?1)高于下游(0.093 mg m?2 h?1),與沉積物CH?空間分布一致(圖4)。

? 低水位期(LRL):CH?排放以冒泡(ebullition)為主,下游通量(169.173 mg m?2 h?1)顯著高于上游(12.23–123.05 mg m?2 h?1),主要因水位波動引發河岸侵蝕,增加下游沉積物TOC(圖4)。

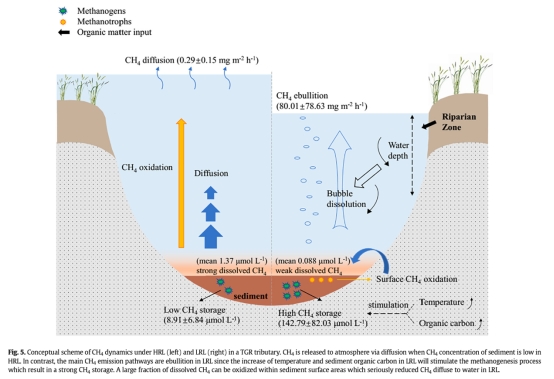

3. 關鍵機制:水位波動通過影響沉積物TOC累積和水深,調控冒泡通量和甲烷氧化效率(圖5)。

研究目的

1. 量化三峽水庫不同運行周期(高水位期HRL vs. 低水位期LRL)對筑壩支流沉積物碳氣體空間分布的影響。

2. 揭示CH?排放途徑(擴散 vs. 冒泡)的時空差異及其驅動機制。

3. 評估筑壩支流是否為甲烷排放熱點,為水庫溫室氣體核算提供依據。

研究思路

1. 采樣設計:

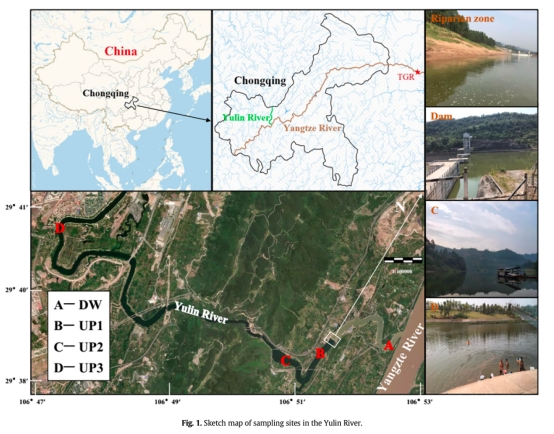

? 選取玉林河筑壩段,設置4個點位(1個壩下DW,3個壩上UP1-UP3)(圖1)。

? 分高水位期(HRL, 175 m)和低水位期(LRL, 145 m)采集沉積物柱樣和水樣。

2. 參數測量:

? 沉積物特性:TOC(圖2a)、DOC(圖2b)、溫度、DO。

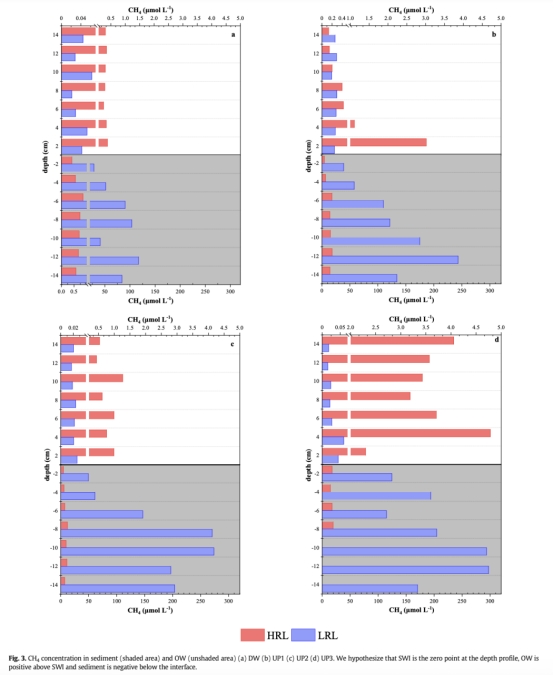

? 碳氣體濃度:沉積物孔隙水CH?和CO?(表1-2)、上覆水CH?(圖3)。

? CH?通量:擴散(薄邊界層法)和冒泡(自動氣泡捕獲器)(圖4)。

? 微生物分析:qPCR定量產甲烷菌(mcrA基因)和甲烷氧化菌(pmoA基因)。

3. 數據分析:結合水文參數(水深、流速)和微生物數據,解析碳氣體生成與排放的驅動機制。

測量數據及研究意義

1. TOC與DOC(圖2):

? 數據:低水位期沉積物TOC顯著增加(下游DW增幅120%),DOC濃度在孔隙水中高于上覆水。

? 意義:證實筑壩導致上游有機碳沉積,而低水位期河岸侵蝕增加下游TOC,為甲烷生成提供底物。

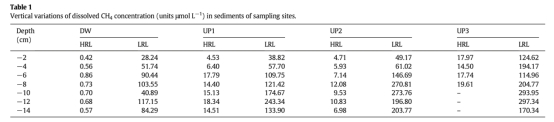

2. 沉積物CH?和CO?濃度(表1-2):

? 數據:低水位期沉積物CH?濃度(142.79 ± 82.03 μmol L?1)遠高于高水位期(8.91 ± 6.84 μmol L?1),CO?呈現類似趨勢。

? 意義:溫度升高和TOC積累共同促進產甲烷作用,低水位期微生物活性增強。

3. CH?通量(圖4):

? 數據:高水位期以擴散為主(上游通量更高);低水位期冒泡占主導,下游通量(169.173 mg m?2 h?1)遠超上游。

? 意義:揭示排放途徑的時空轉換——水深較淺的下游在低水位期因水力壓力降低,冒泡通量激增。

4. 微生物基因:

? 數據:低水位期mcrA基因(產甲烷菌)拷貝數增加,pmoA基因(甲烷氧化菌)在沉積物表層富集。

? 意義:微生物群落響應環境變化,甲烷氧化作用在表層沉積物中消耗部分CH?,但低水位期高濃度CH?仍導致大量排放。

結論

1. 空間格局:筑壩使上游沉積物TOC和碳氣體濃度更高,但甲烷排放熱點出現在下游而非上游。

2. 時間動態:

? 高水位期:上游擴散通量主導,與沉積物CH?分布一致。

? 低水位期:下游冒泡通量激增(因TOC輸入增加 + 水深變淺),成為主要排放途徑。

3. 關鍵驅動:水位波動通過河岸侵蝕增加下游TOC,同時淺水環境促進冒泡,而甲烷氧化無法完全抵消高生成量。

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

Unisense微電極(型號OX-25)用于高分辨率測定沉積物溶解氧(DO)剖面,其研究意義包括:

1. 揭示氧化還原分層:電極數據顯示DO滲透深度在低水位期減少,表明沉積物厭氧層擴大,為產甲烷作用創造有利條件。

2. 關聯微生物過程:DO梯度與mcrA/pmoA基因分布耦合(圖S4),證實產甲烷菌在深層厭氧區活躍,而甲烷氧化菌在表層好氧區富集,解釋低水位期高CH?生成但氧化效率受限的現象。

3. 支持通量機制:淺水區(如下游DW)DO滲透淺,結合低水力壓力,共同促進冒泡通量主導的排放模式(圖4),凸顯電極數據對解析“沉積物-水-氣”傳輸路徑的關鍵作用。

科學價值:Unisense電極提供沉積物微尺度氧動態的直接證據,將微生物活動與水文條件(水深、溫度)關聯,為水庫甲烷排放模型提供機理支撐。