熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Summertime Oxygen Depletion and Acidification in Bohai Sea, China

中國渤海夏季氧耗竭與酸化研究

來源:Frontiers in Marine Science, volume 7, article number 252, April 2020

《海洋科學前沿》第7卷,文章編號252,2020年4月

摘要內容

研究通過2017-2018年夏季渤海北部近岸-離岸斷面月度調查,揭示底層水體氧耗竭與酸化的動態機制:

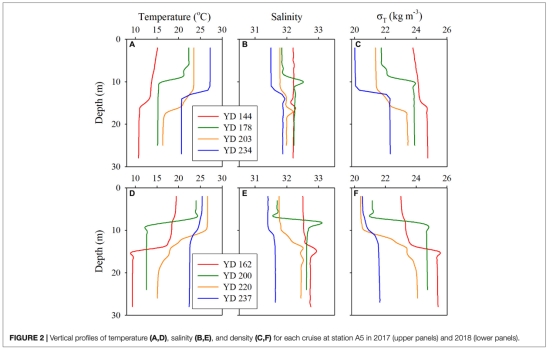

1. 水文特征:5月至8月水體分層顯著,表層混合層與底層均質層被強密度躍層分隔(圖2)。

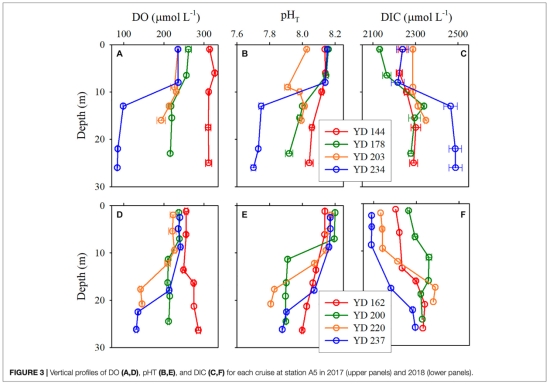

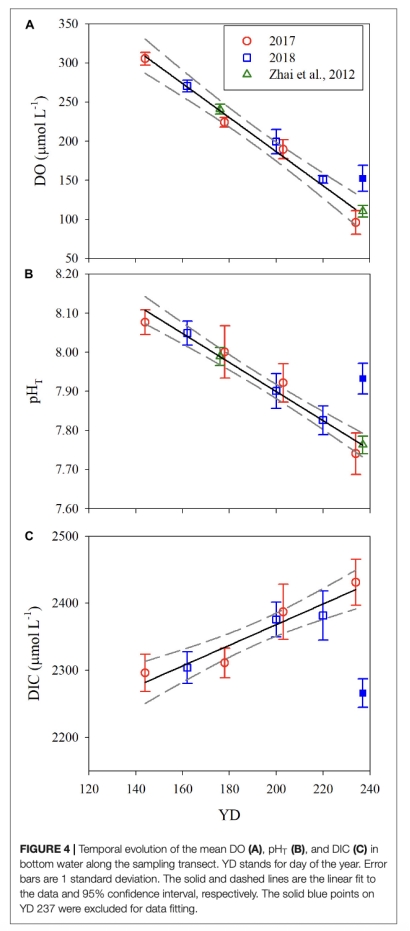

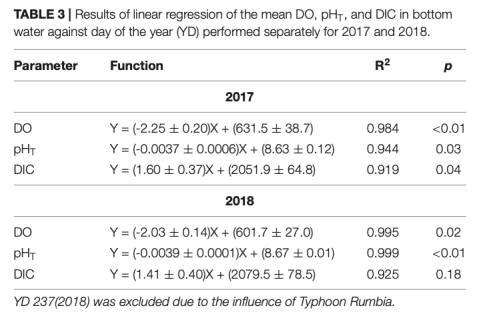

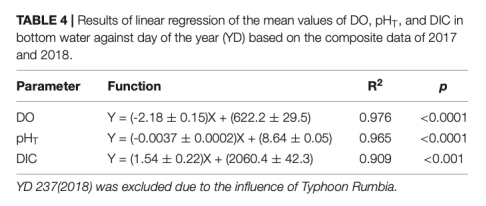

2. 氧耗與酸化趨勢:底層水體溶解氧(DO)和pH從5月至8月線性下降(DO降幅66%,pH降幅0.29),溶解無機碳(DIC)則上升(圖3-4,表3-4)。

3. 驅動機制:

? 氧耗率(2.18 μmol L?1 d?1)與DIC生成率(1.54 μmol L?1 d?1)的摩爾比(1.42)接近Redfield比值(1.30),表明新鮮有機物降解主導(圖4)。

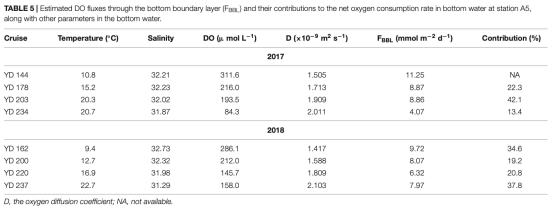

? 水體呼吸貢獻>60%(沉積物呼吸<40%),證實淺海系統中水體過程的主導性(表5)。

4. 臺風影響:2018年臺風“溫比亞”破壞水體分層,使底層DO升高46.7 μmol L?1,pH升高0.17,DIC降低159.5 μmol L?1(圖4)。

研究目的

1. 量化渤海底層水體夏季氧耗竭與酸化的時空演變特征。

2. 解析有機物降解(水體呼吸 vs. 沉積物呼吸)對氧耗與酸化的相對貢獻。

3. 評估極端天氣(如臺風)對缺氧-酸化過程的擾動效應。

研究思路

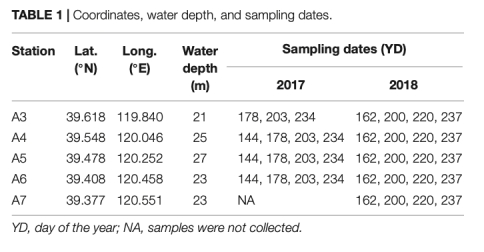

1. 斷面設計:沿渤海北部已知缺氧區設置近岸-離岸斷面(A3-A7站),2017-2018年5-8月每月采樣(圖1,表1)。

2. 參數監測:

? 物理參數:溫度、鹽度、密度(RBR多參數儀,圖2)。

? 化學參數:DO(Winkler滴定法)、pH(NBS標度轉換至總氫離子標度)、DIC(TOC分析儀)(圖3)。

? 通量計算:

? 沉積物-水界面氧通量

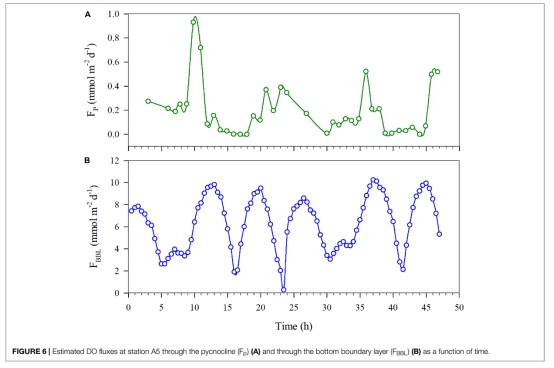

? 密度躍層湍流擴散通量(Fp,公式3,結合微結構剖面儀VMP-200測湍動能耗散率ε)(圖6)。

3. 數據分析:

? 時間序列回歸分析DO、pH、DIC變化速率(表3-4)。

? 通過氧通量比值(FBBL vs. 凈氧耗)量化呼吸貢獻(表5)。

測量數據及研究意義

1. DO與pH下降(圖3-4):

? 數據:DO從264.7±38.4 μmol L?1降至90.3±8.1 μmol L?1;pH從8.03±0.06降至7.74±0.07(80天內)。

? 意義:證實渤海夏季持續缺氧酸化,酸化程度(ΔpH=0.29)低于墨西哥灣(ΔpH=0.3-0.4),但高于北黃海(ΔpH=0.14)。

2. DIC上升(圖3-4):

? 數據:DIC以1.54±0.22 μmol L?1 d?1速率上升。

? 意義:與DO下降比率(O?/DIC=1.42)接近Redfield比值,指向浮游植物源新鮮有機物降解主導。

3. 呼吸貢獻(表5):

? 數據:沉積物呼吸通量(FBBL)平均6.32±2.44 mmol m?2 d?1,僅占凈氧耗的13.4-42.1%。

? 意義:顛覆“淺海沉積物主導氧耗”傳統認知,揭示水體呼吸(>60%)的關鍵作用。

4. 臺風效應(圖4):

? 數據:臺風后底層DO升高46.7 μmol L?1,pH升0.17,DIC降159.5 μmol L?1。

? 意義:極端天氣通過破壞分層緩解缺氧,但可能因營養鹽上涌引發后續藻華。

結論

1. 持續缺氧酸化:渤海底層水體夏季DO和pH線性下降,DIC上升,2011-2018年無顯著年際變化。

2. 有機物降解主導:新鮮浮游植物源有機物降解是主因(O?/DIC≈1.42),水體呼吸貢獻超60%。

3. 臺風緩解效應:臺風通過增強垂向混合短期緩解缺氧酸化,但可能誘發次生藻華。

4. 生態啟示:渤海缺氧酸化程度較長江口等區域輕(DO>90 μmol L?1),但持續惡化需關注富營養化控制。

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

Unisense微電極系統(型號未注明,尖端直徑10μm)用于高分辨率監測:

1. 界面過程解析:

? 直接測量沉積物-水界面氧擴散通量(FBBL),量化沉積物呼吸貢獻(表5),揭示其僅占氧耗的13.4-42.1%,推翻沉積物主導假設。

2. 微環境梯度捕捉:

? 結合溫度、鹽度、DO剖面(圖2-3),識別密度躍層位置(表2),證明分層穩定性是缺氧前提(臺風破壞分層后DO回升)。

3. 多參數協同分析:

? 同步獲取ORP、DO數據,計算垂向湍流擴散通量,證實密度躍層氧通量(<0.93 mmol m?2 d?1)對凈氧耗貢獻可忽略(<1%),凸顯水體呼吸的核心作用。

4. 生態機制關聯:

? 電極數據支撐“水體呼吸>沉積物呼吸”結論(圖6),為淺海系統氧耗機制提供直接證據,指導富營養化治理聚焦水體有機物控制。

科學價值:Unisense電極以微米級分辨率捕捉物理-生物地球化學耦合過程,將宏觀氧耗現象(如DO下降66%)與微觀機制(界面通量、分層穩定性)定量關聯,為近海缺氧預測提供機理依據。