熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Fungal biofilm architecture produces hypoxic microenvironments that drive antifungal resistance

真菌生物膜結構產生低氧微環境,驅動抗真菌耐藥性

來源: PNAS | September 8, 2020 | vol. 117 | no. 36 | 22473–22483

1. 摘要核心內容

論文揭示了絲狀真菌生物膜抗藥性的新機制:

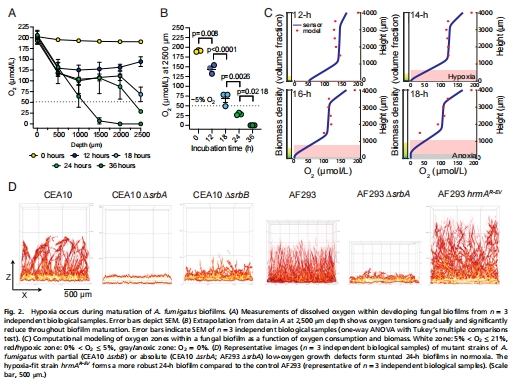

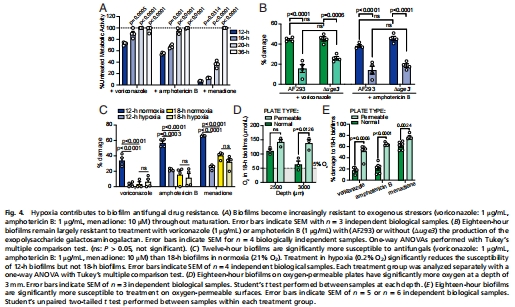

核心發現:煙曲霉(Aspergillus fumigatus)生物膜在成熟過程中自發形成缺氧微環境(圖2),這種缺氧狀態驅動生物膜對抗真菌藥物(如伏立康唑、兩性霉素B)產生耐藥性(圖4)。

機制解析:

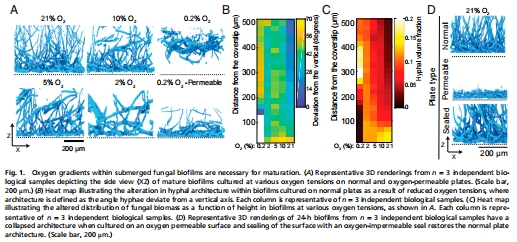

生物膜的垂直菌絲結構消耗氧氣,導致基底缺氧(圖1D);

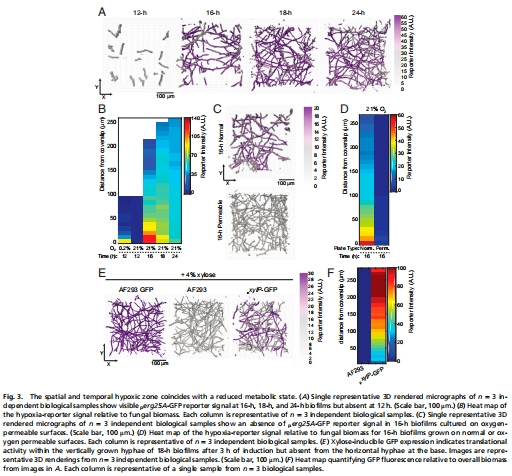

缺氧區域細胞代謝活性降低(圖3E-F),成為耐藥細胞庫;

增氧處理(如氧滲透板)可顯著增強藥物敏感性(圖4E)。

意義:缺氧微環境是細菌和真菌生物膜耐藥的共同機制,為克服抗真菌耐藥提供了新靶點。

2. 研究目的

解決關鍵科學問題:

1.耐藥性矛盾:為何體外藥敏試驗敏感的煙曲霉在體內感染中治療失敗?

2.生物膜特性:絲狀真菌生物膜的獨特結構(開放菌絲網絡)如何影響缺氧微環境形成?

3.機制空白:缺氧微環境是否直接導致抗真菌耐藥?其分子機制是什么?

3. 研究思路

采用多尺度驗證策略:

1.模型構建:

體外培養煙曲霉生物膜(正常板 vs. 氧滲透板);

對比不同氧濃度(21% O? vs. 0.2% O?)對生物膜結構的影響(圖1A-C)。

2.缺氧可視化:

構建缺氧報告菌株(p<sub>erg25A</sub>-GFP),實時監測缺氧區域(圖3A-B);

丹麥Unisense微電極定量生物膜內溶解氧梯度(圖2A-B)。

3.耐藥性驗證:

藥敏試驗(XTT法)檢測伏立康唑/兩性霉素B對生物膜的殺傷效果(圖4);

基因敲除株(ΔsrbA, ΔsrbB)驗證缺氧響應通路的作用(圖2D)。

4.機制探索:

翻譯活性報告菌株(p<sub>xylP</sub>-GFP)定位代謝靜止細胞(圖3E-F);

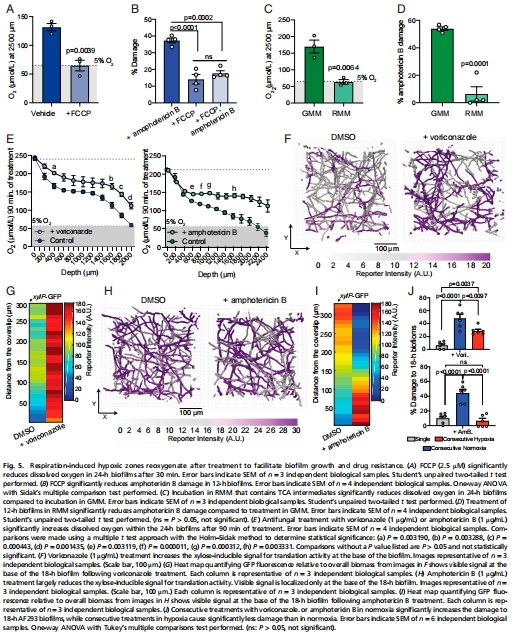

呼吸增強劑(FCCP)和三羧酸循環(TCA)中間體調控缺氧(圖5)。

4. 測量數據及研究意義

(1)生物膜結構與氧梯度(圖1-2)

數據:

微電極測量顯示:生物膜深層(2.5 mm)氧濃度從21%降至近0%(圖2B);

計算模型預測缺氧區(O? ≤ 5%)在14-16小時形成(圖2C)。

意義:首次證實絲狀真菌生物膜自發形成三維氧梯度,顛覆“開放結構無缺氧”的認知。

(2)缺氧與代謝靜止(圖3)

數據:

p<sub>erg25A</sub>-GFP報告基因顯示基底缺氧(圖3B);

p<sub>xylP</sub>-GFP揭示基底菌絲翻譯活性降低(圖3F)。

意義:缺氧區域細胞進入代謝靜止狀態,成為耐藥細胞庫。

(3)缺氧驅動耐藥(圖4-5)

數據:

成熟生物膜(18 h)耐藥性顯著高于未成熟生物膜(12 h)(圖4A);

增氧處理(氧滲透板)使兩性霉素B殺傷率↑45%(圖4E);

呼吸增強劑FCCP加劇缺氧,降低藥物敏感性(圖5B)。

意義:缺氧是獨立于胞外基質的耐藥新機制,靶向缺氧可逆轉耐藥。

(4)治療啟示(圖5J)

數據:

連續給藥在常氧下增效,但在缺氧下失效(圖5J);

抗真菌藥物處理后氧濃度反常上升(圖5E),提示殺死耗氧菌體。

意義:臨床需聯合增氧策略(如高壓氧)以增強抗真菌療效。

5. 結論

1.缺氧是耐藥核心驅動力:煙曲霉生物膜通過菌絲呼吸消耗氧氣,形成基底缺氧微環境,誘導代謝靜止和耐藥;

2.結構-功能關聯:垂直菌絲朝向氧源生長(“趨氧性”)是缺氧微環境形成的前提;

3.治療新策略:破壞缺氧微環境(如氧滲透材料、呼吸抑制劑)可克服生物膜耐藥;

4.進化保守性:缺氧耐藥機制在細菌和真菌中保守存在,是跨物種抗菌新靶點。

6. 丹麥Unisense電極的研究意義

技術應用背景(Materials and Methods部分)

"Dissolved oxygen was quantified using a Unisense Oxygen Measuring System... with a 25-μm Clark-type sensor"

核心貢獻:

1.高分辨率氧測繪:

實現空間分辨率200-500 μm的溶解氧動態監測(圖2A);

首次直接證實生物膜深層氧濃度梯度(基底O? ≈ 0%),推翻“菌絲間隙無擴散限制”假說。

2.關鍵機制驗證:

發現抗真菌藥物升高氧濃度(圖5E),證明藥物主要殺死耗氧菌體,殘留缺氧細胞存活;

證實呼吸增強劑FCCP加劇缺氧(圖5A),確立真菌呼吸消耗與缺氧的因果關系。

3.技術優勢與局限:

優勢:微創實時監測,支持復雜三維結構分析;

局限:電極脆弱(深度>3 mm時易損),無法穿透致密菌絲區。

領域價值:為微生物生物膜研究提供了金標準氧檢測工具,推動缺氧靶向抗菌策略發展。