熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Characterization of Fe(III)-Reducing Enrichment Cultures and Isolation of Enterobacter sp. Nan-1 from the Deep-Sea Sediment, South China Sea

南海深海沉積物中 Fe(III)還原富集培養物的表征和腸桿菌屬 Nan-1 的分離

來源: Journal of Ocean University of China · August 2020

1. 論文摘要核心內容

本研究從 南海3915米深海沉積物 中富集鐵還原菌群,以水合氧化鐵(HFO)為唯一電子受體。通過 Meta 16S rDNA擴增子測序 發現富集菌群以 Shewanella(希瓦氏菌)和 Enterobacter(腸桿菌)為主。分離得到一株新的兼性鐵還原菌 Enterobacter sp. Nan-1,該菌株具有以下特性:

廣鹽性:在鹽度0–60 g/L下高效還原HFO(最適34 g/L,對應深海鹽度)。

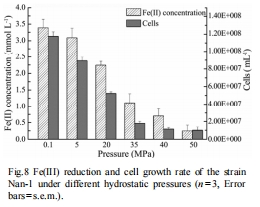

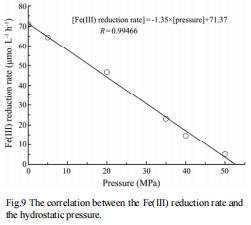

耐壓性:在0.1–50 MPa靜水壓力下持續還原Fe(III),以葡萄糖或丙酮酸為碳源(圖8-9)。

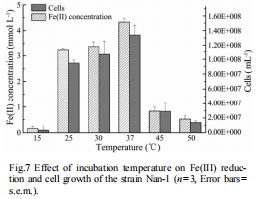

溫度適應性:4–50℃下均可生長(最適37℃)(圖7)。

深海沉積物地球化學特征(圖1)顯示,菌株分離位點存在活躍的 Fe(III)還原帶 和微生物代謝活動。Nan-1是首個從深海分離的耐壓腸桿菌屬鐵還原菌,為深海鐵生物地球化學循環及有機質成巖過程研究提供了新模型。

2. 研究目的

1.表征南海深海沉積物中的 Fe(III)還原菌群落結構。

2.分離純化新型鐵還原菌并解析其 生理特性(鹽度、溫度、壓力適應性)。

3.探究菌株在深海 鐵生物地球化學循環 中的作用機制。

3. 研究思路

1.樣品采集與地球化學分析:

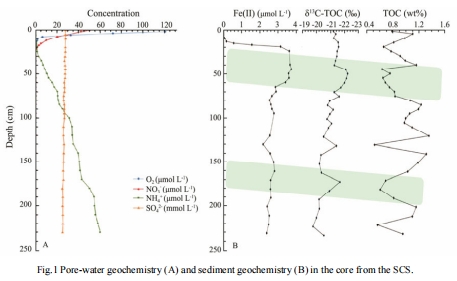

南海3915米深海沉積物巖心(260 cm)分層取樣(圖1)。

使用 Unisense溶解氧微電極 測定孔隙水溶解氧(DO)剖面(方法2.1),結合硝酸鹽、銨鹽等指標建立氧化還原分帶模型。

2.富集培養與群落分析:

以HFO為電子受體,4℃和25℃下富集培養(方法2.2)。

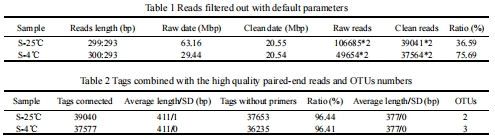

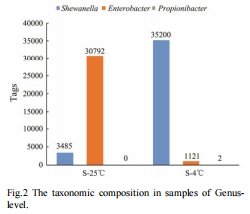

Meta 16S rDNA測序 分析富集菌群組成(表1-2,圖2)。

3.菌株分離與鑒定:

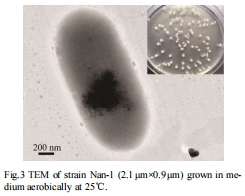

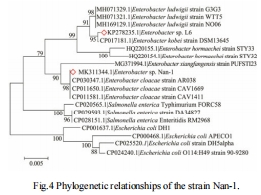

純化菌株Nan-1,通過 TEM形態觀察(圖3)、16S rRNA基因測序(圖4)和系統發育樹分析鑒定為 Enterobacter hormaechei亞種(相似度99%)。

4.生理特性驗證:

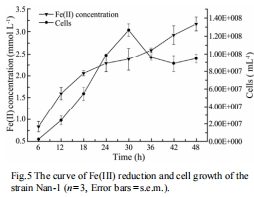

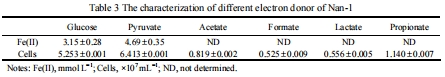

Fe(III)還原能力:檢測Fe(II)積累量(圖5)及電子供體偏好(表3)。

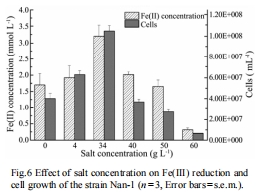

環境適應性:鹽度(0–60 g/L,圖6)、溫度(4–50℃,圖7)、壓力(0.1–50 MPa,圖8-9)對生長和鐵還原的影響。

4. 關鍵數據及研究意義

(1) 沉積物地球化學特征(圖1)

數據:

DO剖面(Unisense電極):0–16 cm呈指數下降,穿透深度16 cm(圖1A)。

硝酸鹽穿透深度(30 cm)>DO,硫酸鹽濃度穩定,銨鹽在底部積累(60 μmol/L)。

Fe(II)峰值(2.33 μmol/L)位于25–230 cm,與低TOC、低δ13C區間對應(圖1B)。

意義:證實存在 活躍的Fe(III)還原帶,為菌株分離提供環境背景;低δ13C值指示有機質源自自養微生物,支持異養鐵還原菌的能量來源假說。

(2) 富集菌群結構(圖2,表1-2)

數據:

25℃富集:Shewanella(76.2%)、Enterobacter(23.8%)。

4℃富集:Shewanella(98.7%)主導(圖2)。

意義:揭示 溫度驅動群落分化;Enterobacter在常溫富集占比較高,提示其深海鐵還原潛力。

(3) 菌株Nan-1特性

形態與分類:桿狀(2.1 × 0.9 μm,圖3),16S rRNA鑒定為 Enterobacter新菌株(圖4)。

Fe(III)還原動力學:

電子供體偏好:丙酮酸>葡萄糖(Fe(II)積累4.69 vs. 3.15 mmol/L),不利用乙酸/乳酸等(表3)。

還原與生長同步:Fe(II)積累峰(4.33 mmol/L)與生物量峰值(1.34 × 10^8 cells/mL)均出現在37℃(圖5,7)。

環境適應性:

鹽度:0–60 g/L下均可還原Fe(III),最適34 g/L(圖6)。

壓力:0.1–50 MPa下持續還原,Fe(II)積累率隨壓力升高而降低(70.8 → 5.3 μmol/L/h),53 MPa時停止(圖8-9)。

意義:首次報道 耐壓腸桿菌屬鐵還原菌,填補深海微生物DIR(異化鐵還原)功能菌株空白;廣鹽/耐壓特性使其成為深海鐵循環研究的理想模型。

5. 結論

1.新型鐵還原菌資源:成功分離 Enterobacter sp. Nan-1,為首個兼具 耐壓性(≤50 MPa)和 廣鹽性(0–60 g/L)的深海腸桿菌屬鐵還原菌。

2.生態功能驗證:Nan-1通過氧化有機物(葡萄糖/丙酮酸)還原Fe(III),直接關聯 深海碳-鐵耦合循環。

3.深海適應性:菌株生理特性(溫度/壓力/鹽度響應)與南海深海環境匹配,為解析 極端環境下生物地球化學過程 提供實驗模型。

6. 丹麥Unisense電極的核心價值

(1) 技術突破性應用

原位溶解氧動態監測:

采用 Unisense Clark型微電極(方法2.1)直接測定沉積物孔隙水DO剖面(圖1A),避免傳統采樣導致的氧化擾動。

關鍵數據:DO穿透深度 16 cm(指數下降),明確劃定了 氧化-還原過渡帶,為Fe(III)還原菌的富集位點選擇提供依據。

(2) 關鍵科學貢獻

精準量化氧化還原分帶:

Unisense數據揭示DO與硝酸鹽穿透深度差異(16 cm vs. 30 cm),證實 分層電子受體消耗序列(O2 → NO3? → Fe(III)),符合經典沉積物生物地球化學模型。

支撐菌株生態位解析:

DO剖面與Fe(II)積累區(25–230 cm)的空間關聯(圖1),證實Nan-1分離自 活躍Fe(III)還原帶,確立其原位生態功能。

(3) 研究意義

機制深度解析:

Unisense電極的 高空間分辨率(毫米級)捕捉DO梯度變化,將 物理化學環境(氧化狀態)與 微生物代謝活動(鐵還原區)直接關聯,為“菌株分離→功能驗證”提供邏輯閉環。

技術不可替代性:

相比傳統孔隙水擠壓法(易引入氧氣擾動),Unisense電極的 微創原位監測(響應時間<1秒)保障了數據真實性,是深海沉積物氧化還原研究的金標準。

總結

本研究通過 Unisense電極的高精度DO剖面,首次揭示南海深海沉積物 氧化-還原過渡帶(16 cm)的精確位置,為鐵還原菌富集和Nan-1分離提供關鍵環境背景。其技術價值在于:

1.環境真實性保障:Unisense避免采樣擾動,真實反映原位DO分布,支撐后續微生物研究的生態相關性。

2.分帶模型驗證:DO與硝酸鹽穿透深度差異(圖1A)驗證了 電子受體消耗序列理論,深化對深海鐵循環的理解。

3.跨尺度關聯:將毫米級DO梯度(電極數據)與米級Fe(II)積累區(地球化學剖面)關聯,確立 多尺度生物地球化學耦合機制。

這一發現凸顯Unisense電極在深海極端環境微生物資源挖掘中的不可替代性,為鐵生物地球化學循環研究提供技術范式。