熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Lactobacillus rhamnosus strains of oral and vaginal origin show strong antifungal activity in vitro

口服和陰道來源的鼠李糖乳桿菌菌株在體外顯示出很強的抗真菌活性

來源:Journal of Oral Microbiology 2020, VOL. 12, 1832832

1. 論文摘要核心內容

研究通過 體外實驗 評估了 14株人源乳酸菌(口腔與陰道來源)對 6種念珠菌(包括白念珠菌與非白念珠菌)的抗真菌活性:

所有乳酸菌均具抗真菌活性:但效果存在顯著菌株依賴性(圖1)。

最優菌株:

口腔來源的 鼠李糖乳桿菌 DSM 32992 抑菌效果最強(p<0.001);

其次為口腔來源 DSM 32991、陰道來源 詹氏乳桿菌 22B42 和陰道來源 鼠李糖乳桿菌 PB01。

念珠菌敏感性差異:

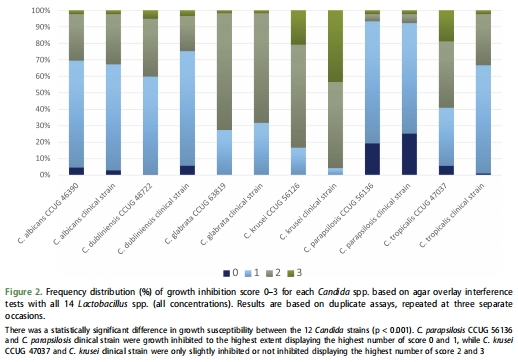

近平滑念珠菌最敏感,克柔念珠菌最耐受(圖2)。

抑菌機制:

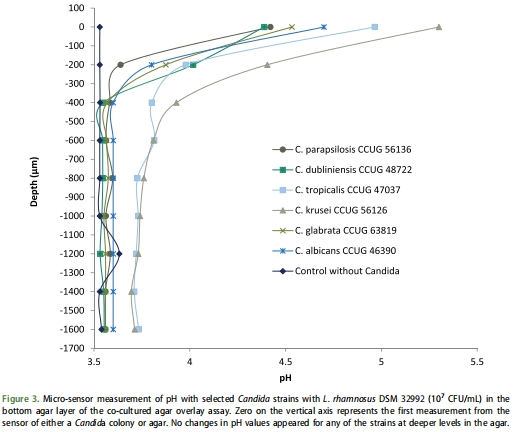

抑菌效果與 pH降低(乳酸菌產酸能力)顯著相關(圖3)。

2. 研究目的

1.篩選 14株候選益生菌(口腔/陰道來源)對 6種致病念珠菌的體外抑菌活性。

2.探究 抑菌效果最優的4株乳酸菌的產酸能力與pH動態變化。

3. 研究思路

1.抑菌活性篩選:

采用 改良瓊脂覆蓋法(圖未直接展示,方法詳見2.2節):

底層:乳酸菌(濃度梯度:10?–10? CFU/mL)嵌入MRS瓊脂;

上層:念珠菌接種于SD瓊脂,通過菌落生長抑制評分(0-3分)量化效果。

重復3次獨立實驗,雙盲評分。

2.產酸能力分析:

使用 Unisense pH微電極(pH-100 + ref-100)實時測量共培養體系的 pH梯度(圖3):

電極精度:±0.01 pH單位,響應時間<10秒;

測量方式:從念珠菌菌落表面至底層瓊脂(深度≤4.5 mm),步進100μm。

4. 關鍵數據及研究意義

(1) 抑菌活性菌株差異(圖1)

數據:

鼠李糖乳桿菌 DSM 32992(口腔來源)抑菌評分最優(0-1分占比最高),顯著優于其他菌株(p<0.001)。

抑菌效果排序:DSM 32992 > DSM 32991(口腔) > 詹氏乳桿菌 22B42(陰道) > 鼠李糖乳桿菌 PB01(陰道)。

意義:證實 益生菌抑菌效果具有菌株和來源特異性,口腔來源菌株可能更適應口腔環境。

(2) 念珠菌敏感性差異(圖2)

數據:

近平滑念珠菌最敏感(評分0-1占比最高);

克柔念珠菌最耐受(評分2-3占比最高)。

意義:提示 非白念珠菌可能更易耐藥,需針對性篩選益生菌。

(3) pH驅動的抑菌機制(圖3)

數據:

抑菌最強的 DSM 32992 和 DSM 32991 使共培養體系pH降至 3.5–3.8;

pH在菌落表層 400μm內驟降(如白念珠菌pH從6.8→4.0),與抑菌效果正相關;

耐受菌種(如克柔念珠菌)pH下降延遲。

意義:揭示 乳酸菌通過產酸(乳酸/乙酸)降低微環境pH 是核心抑菌機制。

5. 結論

1.口腔來源乳酸菌抑菌更強:鼠李糖乳桿菌DSM 32992和DSM 32991為最優候選菌株。

2.抑菌效果pH依賴性:產酸能力與抑菌效力直接相關,耐受菌種(如克柔念珠菌)可能具pH緩沖機制。

3.臨床轉化價值:口腔來源益生菌或可替代抗真菌藥,預防/輔助治療念珠菌感染(尤其耐藥菌株)。

6. 丹麥Unisense電極的核心價值

(1) 技術突破性應用

微環境pH原位監測:

使用 Unisense pH微電極(圖3)實現 空間分辨率100μm 的動態pH測繪,突破傳統批量檢測局限。

實時動態記錄:

捕捉共培養體系中 pH梯度變化(如白念珠菌菌落下pH在400μm內驟降),揭示抑菌時空規律。

(2) 關鍵數據貢獻

精準關聯pH與抑菌效果:

直接證實 DSM 32992的強抑菌性伴隨劇烈pH下降(圖3),為機制研究提供直接證據。

揭示菌種耐受機制:

克柔念珠菌的緩慢pH下降(圖3)暗示其 抗酸機制(如氨分泌、H?-ATP酶活性增強)。

(3) 研究意義

機制深度解析:

明確 pH是抑菌主導因素,推翻“僅代謝競爭或抗菌肽作用”的假說。

技術不可替代性:

傳統pH試紙/電極無法實現 微米級空間分辨,Unisense微電極是研究微生物相互作用的黃金標準。

總結

本研究首次通過 高分辨率pH動態監測 揭示乳酸菌抑菌的pH依賴機制,丹麥Unisense電極為 微生物微環境研究 提供了不可替代的技術支撐。口腔來源的 鼠李糖乳桿菌DSM 32992 展現最強抑菌潛力,有望成為抗真菌耐藥的新策略。未來需進一步驗證其臨床安全性及在口腔復雜環境中的持久性。