熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Interactions between dicyandiamide and periphytic biofilms in paddy soils and subsequent effects on nitrogen cycling

水稻土雙氰胺與周圍植物生物膜的相互作用及其對氮素循環的影響

來源:Science of the Total Environment 718 (2020) 137417

1. 論文摘要核心內容

研究揭示了雙氰胺(DCD)與稻田附生生物膜的相互作用及其對氮循環的影響:

DCD施用抑制硝化作用(主要針對氨氧化細菌AOB),但高劑量DCD增加氨揮發損失。

附生生物膜的存在加速DCD降解,同時減少氨揮發損失,但增強反硝化作用。

光照條件下生物膜通過光合作用改變土壤-水界面的溶解氧(DO)和pH,進而調控氮轉化路徑。

2. 研究目的

闡明DCD與稻田附生生物膜的互作機制,并量化這種互作對氮循環關鍵過程(硝化、反硝化、氨揮發)的影響,為優化氮肥管理提供依據。

3. 研究思路

1.微宇宙實驗設計:

設置6組處理:光照(L)、光照+5%DCD(5NL)、光照+10%DCD(10NL)、黑暗(D)、黑暗+5%DCD(5ND)、黑暗+10%DCD(10ND)。

監測周期16天,定期取樣分析(第4、8、12、16天)。

2.關鍵參數測量:

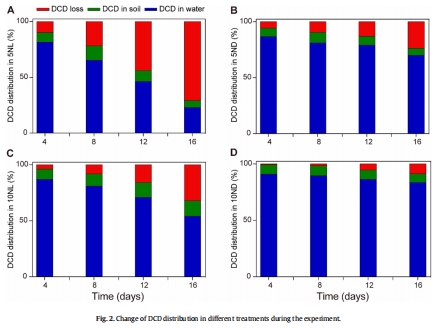

DCD動態:HPLC分析水體和土壤中DCD殘留(圖2)。

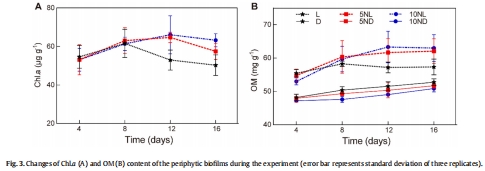

生物膜特性:葉綠素a(Chl.a)表征藻類生物量,有機質(OM)表征微生物量(圖3)。

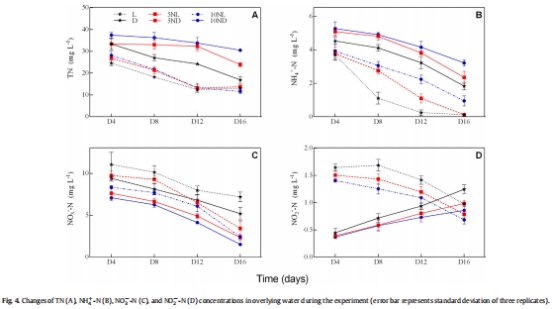

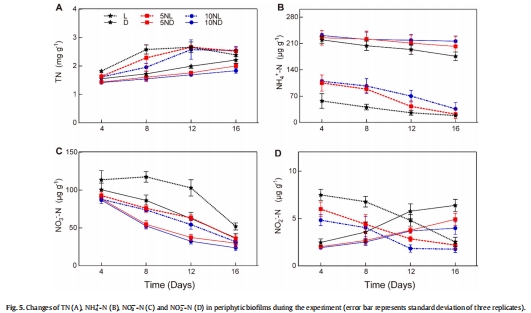

氮形態:TN、NH??-N、NO??-N、NO??-N濃度(圖4, 5)。

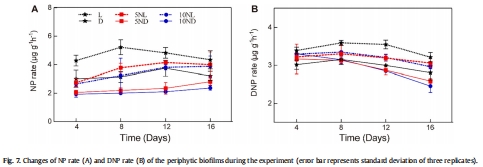

氣體損失:氨揮發(通風法)(圖6)。

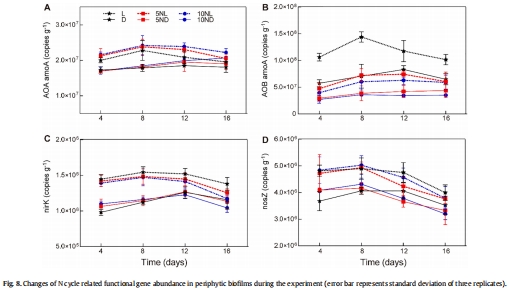

微生物功能:硝化潛力(NP)、反硝化潛力(DNP)及功能基因(AOA/AOB amoA, nirK, nosZ)(圖7, 8)。

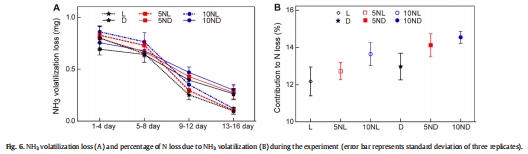

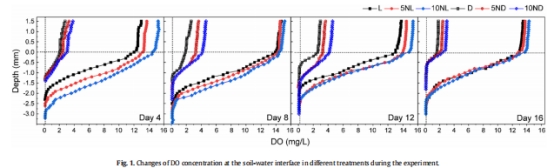

氧動態:Unisense微電極原位測量土壤-水界面DO(圖1)。

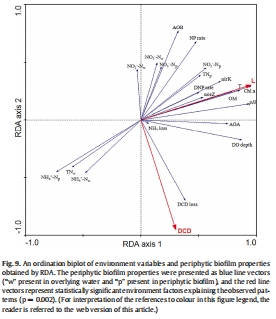

3. 統計分析:RDA分析環境因子與生物膜特性的關系(圖9)。

4. 關鍵數據及其意義

(1)Unisense微電極DO數據(圖1)

數據:光照條件下DO濃度顯著高于黑暗條件(p<0.05);添加DCD進一步增加DO(10NL > 5NL > L)。

意義:

首次揭示生物膜光合作用主導界面氧環境,高DO促進好氧過程(如硝化)。

解釋DCD的"矛盾效應":DCD雖抑制硝化菌,但生物膜光合作用抵消了DO消耗,維持高氧微環境。

(2)DCD降解與生物膜發育(圖2, 3)

DCD殘留(圖2):光照下DCD降解更快(生物膜加速降解);高劑量DCD殘留更高。

生物膜響應(圖3):光照下Chl.a和OM顯著升高,DCD添加(尤其10NL)進一步促進生物量積累(提供間接氮源)。

意義:證實生物膜與DCD雙向作用——DCD抑制細菌卻促進藻類;生物膜加速DCD礦化。

(3)氮循環過程數據

氨揮發(圖6):DCD增加氨揮發損失(尤其黑暗下10ND最高),但生物膜減少氨揮發(同化NH??)。

硝化與反硝化(圖7):

DCD抑制NP(AOB amoA基因豐度降低)(圖8)。

生物膜存在時DNP升高(高DO與有機碳釋放促進反硝化)。

氮分配(圖4, 5):生物膜同化水中NH??和NO??,使水體TN下降而生物膜TN上升。

(4)RDA分析(圖9)

關鍵關聯:DO、pH與生物膜Chl.a/OM正相關;DCD濃度與NH??-N正相關,與NO??-N負相關。

意義:量化環境因子對氮路徑的調控權重,證實DO是驅動氮轉化的核心變量。

5. 丹麥Unisense電極數據的專項解讀

(1)技術創新性

原位高分辨監測:微電極(OX-500, 500μm尖端)以0.02s/點頻率穿透生物膜層,首次實現土壤-水界面毫米級氧梯度動態追蹤(傳統水樣DO無法反映界面微環境)。

校準嚴謹性:采用CAL300腔室(大氣氧)和抗壞血酸鈉(缺氧參照)雙校準,確保數據可靠性。

(2)科學價值

1.揭示生物膜對氧環境的調控機制:

光照下生物膜光合作用使界面DO達飽和(>8 mg/L),直接解釋AOB豐度升高(圖8)與NP增強(圖7)。

黑暗下DO驟降(<2 mg/L)導致反硝化主導(圖7),闡明缺氧微區擴大的物理基礎。

2.解析DCD作用的邊界條件:

DCD對硝化的抑制效果在高DO環境下減弱(生物膜抵消DO消耗),挑戰"DCD universally抑制硝化"的傳統認知。

明確氧梯度重構是DCD間接增強反硝化的主因(非直接作用)。

3.指導田間管理:證明光照管理可優化DCD效果——通過生物膜光合作用維持適度DO,平衡硝化抑制與反硝化控制。

6. 研究結論

1.雙向相互作用:

DCD抑制硝化菌(AOB),但促進藻類生物膜生長。

生物膜加速DCD降解,同時改變界面理化環境(↑DO, ↑pH)。

2.氮循環路徑重構:

DCD增加氨揮發風險(尤其高劑量黑暗條件),但生物膜減少氨揮發損失(同化作用)。

生物膜存在時反硝化增強(高DO與碳釋放驅動)。

3.應用啟示:稻田施用DCD時需協同光照管理,利用生物膜調控氧環境以最大化氮保留效益。

Unisense電極數據的實踐意義

該技術不僅闡明微觀機制,更提供可操作的田間調控靶點:

實時氧監測:為灌溉管理(如間歇光照)提供依據,優化生物膜光合作用強度。

DCD劑量優化:高DO環境下可降低DCD用量,減少生態風險(如DCD殘留對水生生物毒性)。

碳中和潛力:通過抑制反硝化減少N?O排放,呼應"雙碳"目標。