熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Phylum-level diversity of the microbiome of the extremophilic basidiomycete fungus Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert: An island of biodiversity in a thermal soil desert

嗜極擔子菌Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert的微生物組的門級多樣性:熱土壤沙漠中的生物多樣性島嶼

來源:MicrobiologyOpen. 2020;9:e1062. | 1 of 16

1. 論文摘要核心內容

研究揭示了極端嗜熱擔子菌Pisolithus arhizus子實體的微生物組多樣性:在黃石國家公園酸性熱土壤(pH 1-3)中,該真菌形成封閉子實體,內部積累硫元素和金屬顆粒,創造了獨特的"生物多樣性島嶼"。通過高通量DNA測序和生物地球化學分析發現:

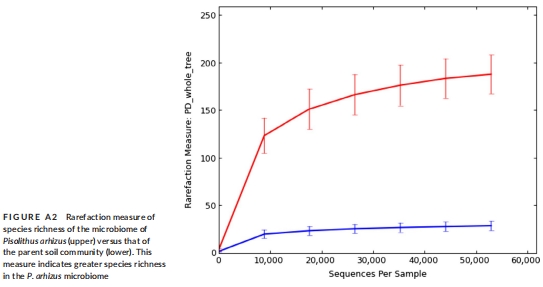

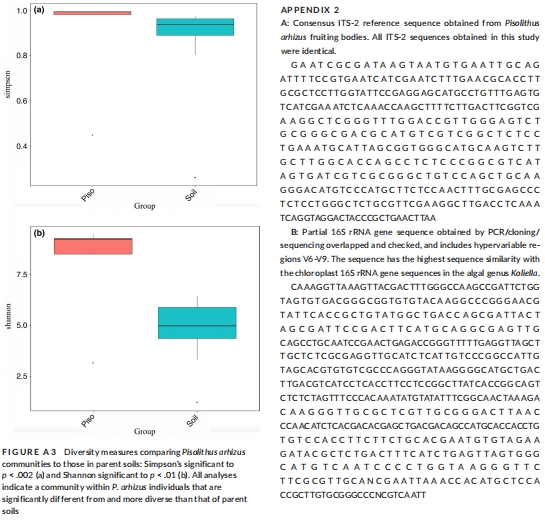

子實體微生物組的豐富度與多樣性顯著高于周圍土壤(圖A2, A3)。

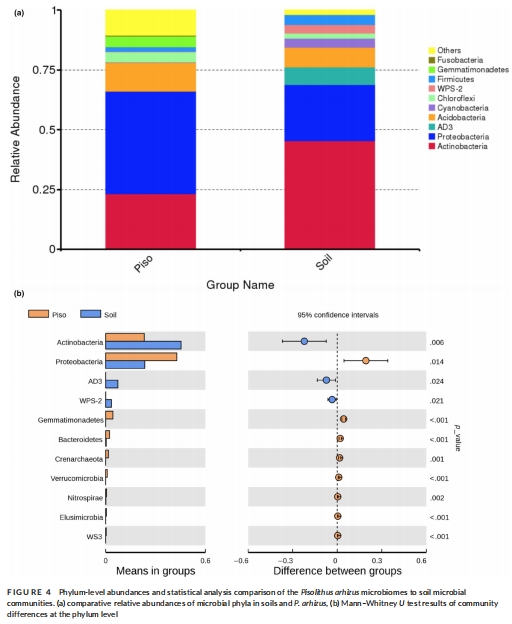

微生物組以變形菌門(主要為Burkholderia)為主,并富集奇古菌門(WS3)、硝化螺旋菌門等(圖4a)。

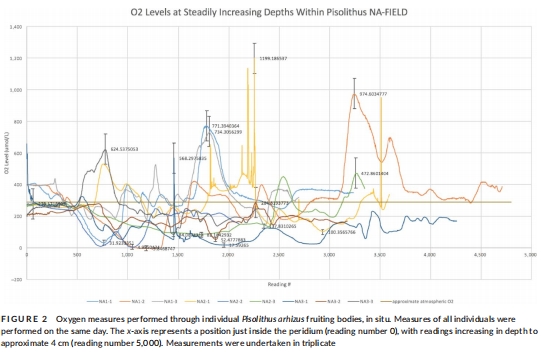

氧氣微電極測量揭示子實體內存在毫米級的劇烈氧濃度梯度(4倍大氣氧?近缺氧區)(圖2)。

發現兩個潛在新細菌門級分類群(候選門輻射群CPR)。

2. 研究目的

驗證三個核心假設:

1.子實體微生物組是否顯著區別于周圍土壤群落。

2.微生物組是否以化能合成細菌為主(支撐真菌在無宿主環境生存)。

3.是否包含未描述的門級微生物新類群。

3. 研究思路

1.采樣與預處理:

從黃石公園三個酸性熱土壤位點(pH 1-3)無菌采集P. arhizus子實體及周圍土壤(n=9)。

通過ITS-RFLP確保子實體為單一物種。

2.生物地球化學分析:

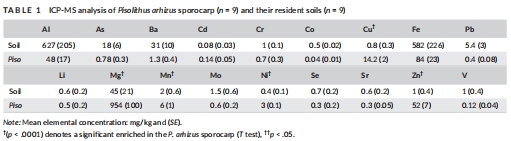

元素組成:ICP-MS分析子實體與土壤的金屬含量(表1)。

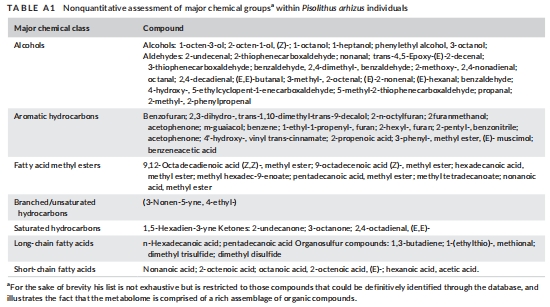

代謝物:GC-MS檢測子實體內部烴類化合物(附表A1)。

氧梯度:Unisense微電極原位測量子實體內氧濃度剖面(圖2)。

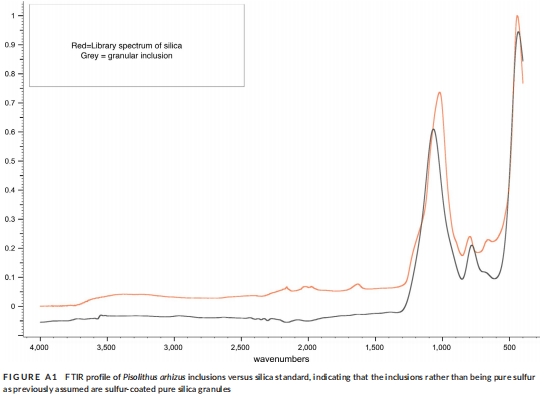

內含物:FTIR鑒定子實體顆粒成分為硫包裹的純二氧化硅(圖A1)。

3.微生物組分析:

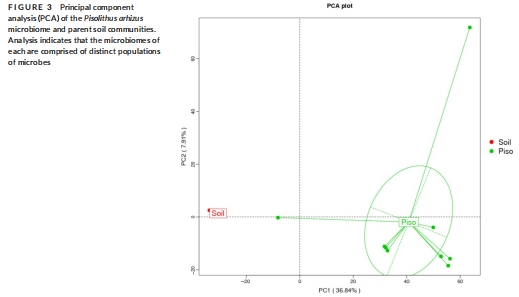

16S rRNA基因高通量測序(itags)比較子實體與土壤微生物群落(圖3, 4)。

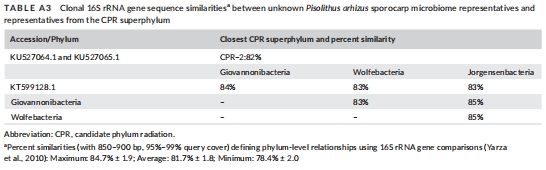

通過PCR克隆/測序驗證未分類OTUs(表A3)。

4.統計與功能預測:

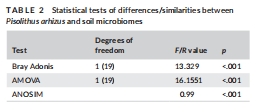

使用ANOSIM、AMOVA分析群落差異(表2)。

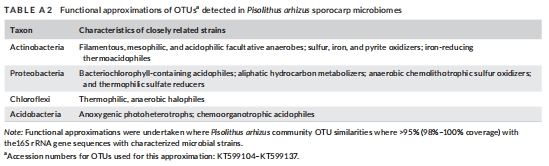

基于相似性推斷微生物功能(表A2)。

4. 關鍵數據及其意義

(1)Unisense微電極氧剖面數據(圖2)

數據:在340-345 mm穿透路徑中,氧濃度在納米尺度內從400%大氣濃度驟降至接近缺氧(<1 μM),無固定波動模式。

意義:

首次揭示真菌子實體內存在超短距離氧化還原劇變,為硫循環(氧化態SO?2??還原態S2?)和烴類代謝提供微生境分區。

解釋微生物組中好氧菌(如Burkholderia)與厭氧菌共存的機制。

(2)元素與代謝物數據

ICP-MS(表1):子實體顯著富集Cu, Mn, Ni, Zn(p<0.0001),暗示微生物耐受重金屬的潛能。

GC-MS(附表A1):檢測到醇類、芳香烴、脂肪酸等,提供微生物降解復雜烴類的碳源證據。

FTIR(圖A1):內含物為硫包裹二氧化硅,可能與微生物硫代謝相關。

(3)微生物組多樣性數據

Alpha多樣性(圖A3):子實體的Shannon指數顯著高于土壤(p<0.01),證實"生物多樣性島嶼"假說。

門級差異(圖4):

子實體富集Proteobacteria(Burkholderia為主)、Gemmatimonadetes等(p<0.05)。

土壤富集放線菌門(Mycobacterium為主)。

新門級類群(表A3):兩個OTUs(KU527064.1/KU527065.1和KT599128.1)與候選門輻射群(CPR)相似度僅82-84%,暗示新門級分類。

5. 丹麥Unisense電極數據的專項解讀

(1)技術突破性

毫米級分辨率:傳統土壤氧測量無法捕捉納米-毫米尺度梯度。Unisense微電極(OX-500, 500μm尖端)以0.02s/點頻率連續監測,首次繪制真菌內部的三維氧微環境(圖2)。

原位真實性:探頭直接插入子實體(避免離體失真),校準采用CAL300腔室(大氣氧)和抗壞血酸鈉(缺氧參照)。

(2)科學意義

1.解釋微生物共生機制:

劇烈氧梯度支持硫循環分區:好氧層(硫氧化菌)? 缺氧層(硫酸鹽還原菌)。

為烴類降解(GC-MS檢測的芳香烴)提供電子受體動態供應。

2.揭示藻類共生線索:

檢測到綠藻Koliella的葉綠體序列(附錄2B),其光合作用可能是局部高氧源(呼應400%氧濃度峰值)。

3.重塑極端環境微生物生存策略認知:

證明封閉子實體通過物理分隔(硬質包被)創造多功能微生境,挑戰"熱土壤沙漠無生命分區"的傳統觀點。

6. 研究結論

1.獨特微生態系統:P. arhizus子實體是酸性熱土壤中的"生物多樣性島嶼",微生物豐富度顯著高于土壤。

2.核心功能類群:

Burkholderia:可能提供固氮、烴降解功能(替代缺失的植物共生)。

綠藻共生:潛在產氧源(解釋局部高氧)。

3.門級新類群:發現兩個可能代表CPR超門新門的微生物譜系。

4.環境工程價值:子實體模型為地外生命封閉生態系統設計提供參考(NASA-Exobiology資助背景)。

Unisense電極數據的跨學科意義

該技術不僅驗證了真菌內部的氧化還原異質性,更開創了多尺度環境微生物研究新范式:

微生物生態學:闡明極端環境下微生物分區協作策略。

地外生物學:為封閉系統(如太空艙)生命支持設計提供理論模型。

生物技術:啟示利用氧梯度優化生物反應器中的硫/烴代謝過程。