熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Effects of exogenous N-acyl-homoserine lactones on nutrient removal, sludge properties and microbial community structures during activated sludge process

外源N -酰基高絲氨酸內酯對活性污泥過程中養分去除、污泥特性及微生物群落結構的影響

來源:Chemosphere 255 (2020) 126945

摘要核心發現

本研究通過向活性污泥系統添加兩種群體感應信號分子(C6-HSL與C8-HSL),揭示了其對污泥絮體結構、代謝功能及污水處理效率的調控機制:

1.絮體結構重塑:

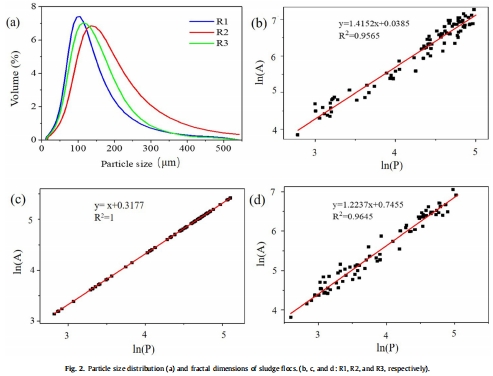

信號分子使絮體平均尺寸增大23%(圖2a),分形維數降低(圖2b-d),表明絮體不規則性與孔隙率提升;

2.代謝功能增強:

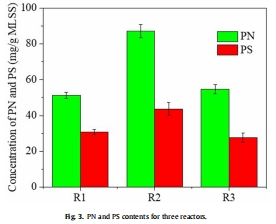

EPS蛋白(PN)含量最高提升69.9%(C6-HSL組),多糖(PS)增加42.3%(圖3),促進微生物聚集;

3.脫氮效率提升:

TN去除率提高12.8%(C6-HSL組),NH??-N去除率增加9.5%(正文3.1節);

4.微環境異質化:

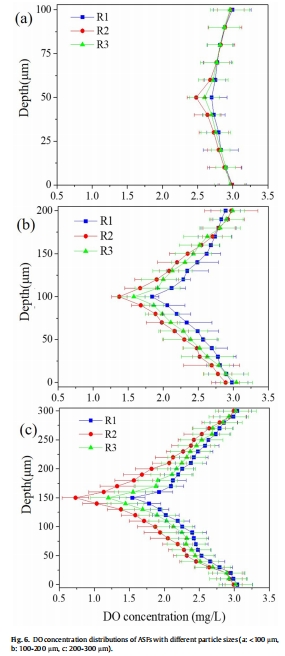

Unisense微電極證實絮體內部形成缺氧區(DO梯度變化達75.5%),驅動反硝化過程(圖6)。

研究目的

1.解析QS調控機制:

探究外源AHL信號分子(C6-HSL/C8-HSL)對活性污泥絮體(ASFs)物理結構及化學組成的調控作用;

2.量化工藝性能提升:

評估信號分子對COD、氮素去除效率及污泥沉降性的影響;

3.揭示微生物響應:

闡明信號分子驅動的微生物群落結構變化與功能基因表達關聯。

研究思路

1. 三組平行SBR反應器設計

對照組(R1):基礎活性污泥系統;

實驗組(R2/R3):分別添加2 μM C6-HSL(R2)與C8-HSL(R3);

長期運行:30天穩態實驗(HRT=9.5 h,DO=3.0 mg/L,SRT=14 d)。

2. 多尺度分析框架

宏觀性能:監測COD、NH??-N、TN去除率(公式計算);

絮體特性:

激光粒度儀測尺寸分布(圖2a);

圖像分析法計算分形維數(圖2b-d);

化學組成:

EPS分層提取(LB/TB-EPS)及PN/PS定量(圖3);

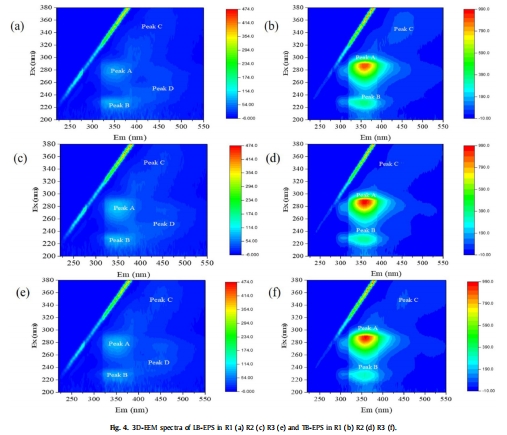

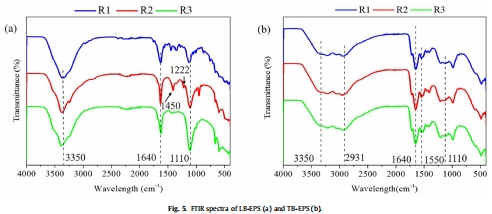

3D-EEM熒光光譜與FTIR表征EPS化學結構(圖4-5);

微環境解析:

Unisense氧微電極測量絮體內部DO梯度(圖6);

微生物群落:

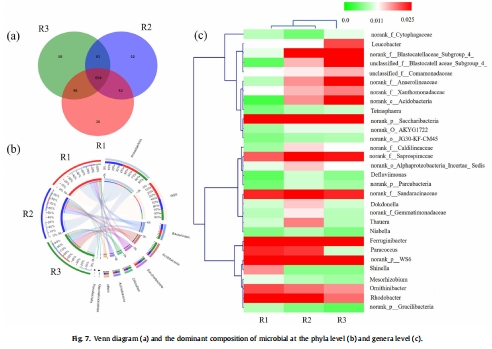

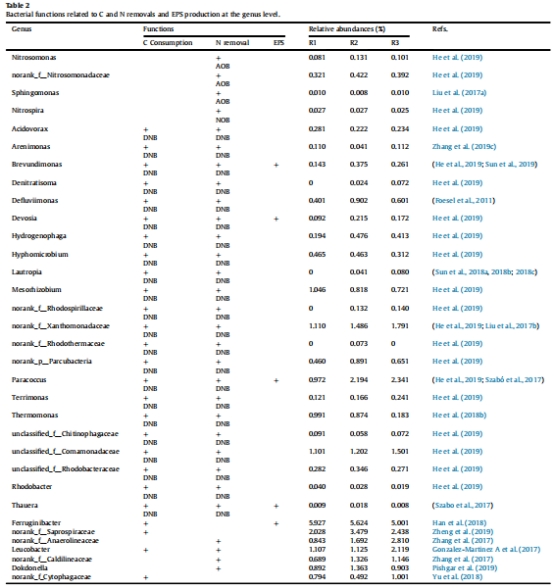

16S rDNA測序分析菌群結構(圖7)及功能菌豐度(表2)。

關鍵數據及研究意義

1. 絮體結構數據(圖2)

數據:

R2組絮體粒徑>200 μm占比增加37%(vs R1);

分形維數D值:R1(1.72)> R2(1.58)> R3(1.63)。

意義:證實信號分子通過降低絮體規則性促進微生物聚集,為生物膜形成提供物理基礎。

2. EPS組成數據(圖3-5)

數據:

C6-HSL使LB-EPS中PN增加69.9%(圖3);

3D-EEM顯示R2組色氨酸類物質熒光強度提升24%(Peak A,圖4);

FTIR證實R2組LB-EPS新增1222 cm?1(S=O鍵)吸收峰(圖5a)。

意義:信號分子特異性調控EPS蛋白合成,增強絮體粘結能力。

3. 微生物群落數據(圖7,表2)

數據:

優勢菌門:WS6(R1:34.8% → R2:22.3%)、變形菌門(R2:32.5%);

功能菌富集:

反硝化菌(DNB)Paracoccus豐度提升125%(R2);

EPS產生菌Brevundimonas增加162%(R2)。

意義:AHLs通過富集功能菌群協調脫氮與絮體形成。

4. 處理性能數據(正文3.1節)

數據:

R2組TN去除率達86.5%(較R1提高12.8%),COD去除率>90%。

意義:驗證QS調控可同步提升污染物去除效率與污泥沉降性。

丹麥Unisense電極的核心價值

技術突破

微尺度溶解氧圖譜:

采用Clark型氧微電極(尖端10 μm)繪制絮體內部DO梯度(圖6):

200-300 μm絮體核心DO趨近0 mg/L(缺氧區);

C6-HSL組氧傳質阻力增幅達53%(vs 對照組)。

動態過程解析:

實時捕捉絮體從好氧表面→缺氧核心的溶解氧衰減曲線(分辨率0.1 μmol/L)。

科學發現

1.缺氧微區驅動反硝化:

大尺寸絮體(>200 μm)內部形成缺氧區(DO<0.2 mg/L),為反硝化菌提供生態位(圖6);

2.尺寸依賴效應:

絮體尺寸與氧傳質阻力呈正相關(R2=0.92),證實尺寸調控是優化微環境的關鍵杠桿;

3.EPS屏障效應:

EPS含量與DO梯度衰減率顯著正相關(R2=0.85),揭示EPS通過增加擴散阻力強化缺氧微區。

工程意義

工藝優化指導:

微電極數據證明控制絮體尺寸(200-300 μm)可最大化缺氧區比例,提升脫氮效率;

機制研究不可替代性:

傳統方法無法獲取絮體內部微米級DO分布,Unisense電極是解析空間代謝分區的唯一工具。

結論

1.絮體結構優化:

AHL信號分子通過促進EPS分泌增大絮體尺寸、降低規則性,提升污泥沉降性;

2.功能菌群富集:

C6-HSL顯著增加Paracoccus(DNB)和Brevundimonas(EPS產生菌)豐度;

3.微環境分區:

大絮體內部形成好氧-缺氧梯度,同步提升硝化與反硝化效率;

4.Unisense電極價值:

其高分辨率DO數據是揭示絮體內部代謝分區機制的決定性證據,為優化生物聚集體系提供新范式。

應用方向:該策略可推廣至高氮廢水處理,通過投加信號分子或調控絮體尺寸強化脫氮效能。

圖示關聯:

圖2:絮體尺寸分布與分形維數

圖3:EPS蛋白/多糖含量

圖4:EPS 3D-EEM熒光光譜

圖5:EPS FTIR官能團分析

圖6:絮體內部DO梯度(Unisense數據)

圖7:微生物群落結構

表2:功能菌群豐度與代謝功能