熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Denitrification by benthic foraminifera and their contribution to N-loss from a fjord environment

入侵性底棲有孔蟲在海洋沉積物中的硝酸鹽總攝取量

來源:Biogeosciences, 18, 327–341, 2021

摘要核心發現

本研究首次證實非本地有孔蟲物種(NIS)Nonionellasp. T1在富氧峽灣沉積物中貢獻50%-100%的硝酸鹽損失**,而在缺氧區貢獻可忽略(<5%)。關鍵發現包括:

物種入侵效應:Nonionellasp. T1在富氧站位(GF17-3)占比高達74%(圖5a-b),成為優勢種。

反硝化能力:通過Unisense微電極測量,該物種反硝化速率為38±8 pmol N/ind/d(正文2.4節),證實其具備真核微生物反硝化能力。

氮循環貢獻:在富氧沉積物中,該物種貢獻50%-100%底棲反硝化通量(表2),但在缺氧區幾乎無貢獻。

研究目的

1.生態影響評估:

量化Nonionellasp. T1在挪威Gullmar峽灣兩種環境(富氧站GF17-3 vs. 缺氧站GF17-1)的豐度及分布(圖2c-d)。

2.代謝功能驗證:

通過實驗驗證該物種是否具備反硝化能力(方法2.4節)。

3.氮循環貢獻量化:

結合孔隙水硝酸鹽分布與有孔蟲反硝化速率,計算其對底棲氮損失的貢獻(方法2.5節)。

研究思路

1. 雙站位對比設計

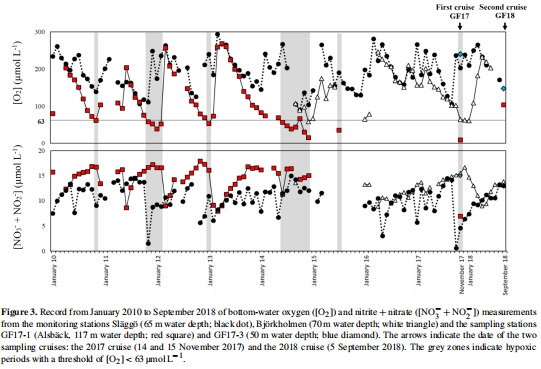

富氧站(GF17-3):50m水深,底層水氧濃度234 μmol/L,沉積物氧滲透深度4.7mm。

缺氧站(GF17-1):117m水深,底層水氧<9 μmol/L(圖3c),長期季節性缺氧。

2. 多尺度數據整合

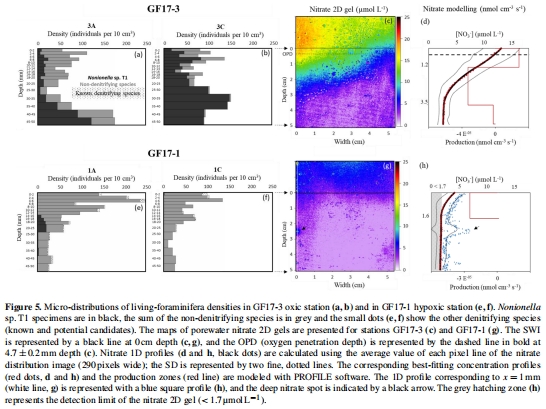

有孔蟲群落:沉積物分層切片(0-5cm),CellTracker染色鑒別活體,統計豐度與微生境分布(圖5)。

孔隙水化學:2D-DET技術結合高光譜成像,獲取毫米級硝酸鹽分布圖(圖5c-d, g-h),分辨率達190μm。

代謝速率:Unisense微電極測量O?呼吸(169 pmol/ind/d)和N?O反硝化速率(21 pmol/ind/d)(正文2.4節)。

3. 貢獻度計算模型

方法A:假設有孔蟲消耗孔隙水硝酸鹽(最大貢獻估計)。

方法B:假設有孔蟲消耗細胞內存儲硝酸鹽(最小貢獻估計)(表2)。

關鍵數據及研究意義

1. 有孔蟲群落響應環境梯度(圖5 & 附表)

數據:

富氧站:Nonionellasp. T1在硝酸鹽消耗區(1.2-5cm)占比78%(圖5b),密度達1807 ind/core。

缺氧站:該物種占比<5%,優勢種轉為Bulimina marginata(64%)。

意義:證實氧濃度驅動物種更替,入侵物種在富氧環境形成生態優勢。

2. 孔隙水硝酸鹽微分布(圖5c-d, g-h)

數據:

富氧站:硝酸鹽從表層13.1 μmol/L降至深層11.7 μmol/L,形成連續消耗區。

缺氧站:硝酸鹽濃度極低(<1.7 μmol/L),僅局部微區存在高值(6.5 μmol/L)(圖5g箭頭)。

意義:揭示毫米級化學異質性,為反硝化熱點定位提供直接證據。

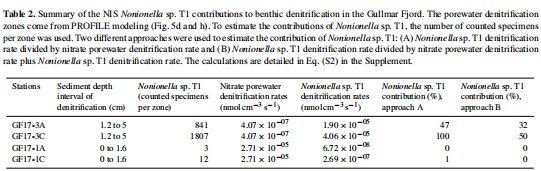

3. 反硝化貢獻量化(表2)

數據:

富氧站:Nonionellasp. T1貢獻50%-100%(方法A)或32%-50%(方法B)。

缺氧站:貢獻<1%,底棲反硝化主要由細菌驅動。

意義:首次證明真核微生物主導富氧沉積物氮損失,修正傳統細菌主導模型。

丹麥Unisense電極數據的核心價值

技術突破性

單細胞代謝解析:

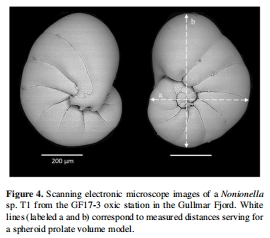

50μm微電極(圖4)實現單個體水平代謝測量,直接獲取Nonionellasp. T1的O?呼吸(169 pmol/ind/d)與反硝化速率(21 pmol/ind/d)(正文2.4節)。

高時空分辨率:

微剖面技術刻畫毫米級O?梯度(圖5c),揭示氧滲透深度(4.7mm)與反硝化區匹配關系。

關鍵科學發現

1.代謝策略驗證:

Unisense數據證實Nonionellasp. T1具備雙模式呼吸能力——富氧層耗氧,缺氧層切換至硝酸鹽呼吸(圖5d)。

2.氮循環耦合機制:

反硝化速率與細胞體積顯著相關(r=0.68),證實體積越大,反硝化潛力越高(引用Eq S1),解釋其在深層沉積物優勢(圖5a-b)。

3.生態功能量化:

結合豐度數據,Unisense速率直接支撐50%-100%貢獻度結論(表2),確立有孔蟲為峽灣氮移除核心驅動者。

應用意義

富營養化治理:證實入侵物種可能增強系統脫氮能力,緩解氮富集(討論4.3節)。

氣候變化響應:缺氧擴張將抑制有孔蟲反硝化,降低生態系統氮損失潛力(結論)。

結論

1.入侵物種生態優勢:

Nonionellasp. T1在富氧沉積物成為優勢種(74%),其反硝化貢獻超傳統認知(達100%)。

2.氧控氮循環機制:

缺氧環境抑制有孔蟲反硝化(<5%),導致氮損失能力下降,加劇系統富營養化風險。

3.技術不可替代性:

Unisense微電極是量化單細胞-微生境-生態系統級聯氮循環的唯一工具。

未來方向:結合分子技術解析反硝化基因,評估全球變化下真核微生物氮循環功能。