熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Dynamic regulation of coral energy metabolism throughout the diel cycle

整個 Diel 周期中珊瑚能量代謝的動態調節

來源:Scientific Reports | (2020) 10:19881

摘要核心發現

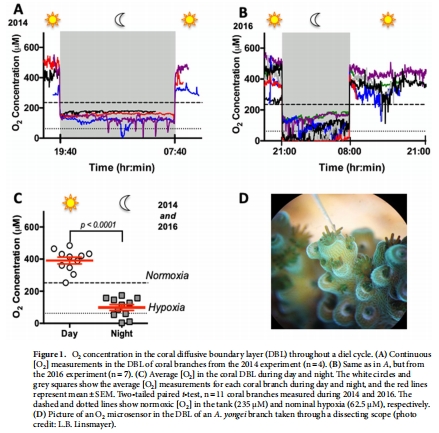

本研究首次通過連續氧微電極監測(>16小時)揭示珊瑚擴散邊界層(DBL)存在劇烈氧波動:白天光合作用導致超氧(平均381.3±21.8 μM),夜間呼吸作用引發缺氧(73.9±22.2 μM)(圖1)。結合酶活性檢測(CS、MDH、SDH)和代謝組學(LC-MS/MS),發現:

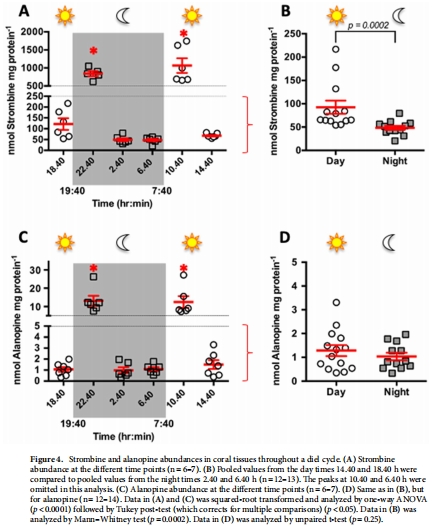

1. 海藻氨酸(Strombine) 是珊瑚主要發酵終產物(圖3-4),其濃度晝夜波動顯著(20-1744 nmol/mg蛋白);

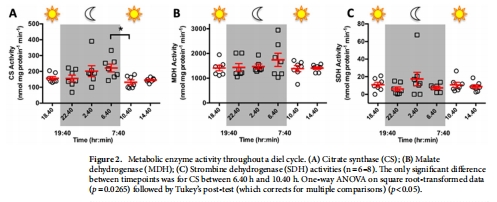

2.代謝酶活性保持恒定(圖2),表明能量調節依賴底物通量而非酶豐度變化;

3.發酵代謝在超氧條件下仍活躍(日間海藻氨酸濃度是夜間2倍),呈現類似"瓦博格效應"的有氧發酵模式。

研究目的

1.氧動態量化:

揭示珊瑚DBL氧濃度的晝夜變化規律及其對代謝的脅迫效應。

2.發酵途徑解析:

鑒定珊瑚厭氧代謝核心終產物及關鍵酶(如終端脫氫酶)。

3.代謝調控機制:

探究能量代謝從有氧呼吸到發酵的轉換策略及其環境適應性意義。

研究思路

1. 多維度技術聯用

氧動態監測:Unisense氧微電極(100 μm尖端)連續記錄DBL氧濃度(圖1);

酶活性分析:分時段采樣測定CS(三羧酸循環)、MDH(蘋果酸代謝)、SDH(海藻氨酸脫氫酶)等活性(圖2);

代謝物鑒定:LC-MS/MS靶向檢測發酵產物(圖3),MRM定量海藻氨酸晝夜變化(圖4)。

2. 晝夜節律對照設計

設置12h:12h光暗周期(PAR~200 μmol photons/m2/s);

6個關鍵時間點采樣(晨昏轉換前后);

對比超氧(晝)與缺氧(夜)狀態下代謝物積累差異。

關鍵數據及研究意義

1. DBL氧動態(圖1)

數據:

白天超氧峰值達450 μM,夜間缺氧低至50 μM(圖1A-B);

瞬態氧波動(±100 μM/分鐘)暗示代謝爆發或纖毛運動擾動。

意義:首次量化珊瑚微環境極端氧脅迫,為理解珊瑚白化提供生理基線。

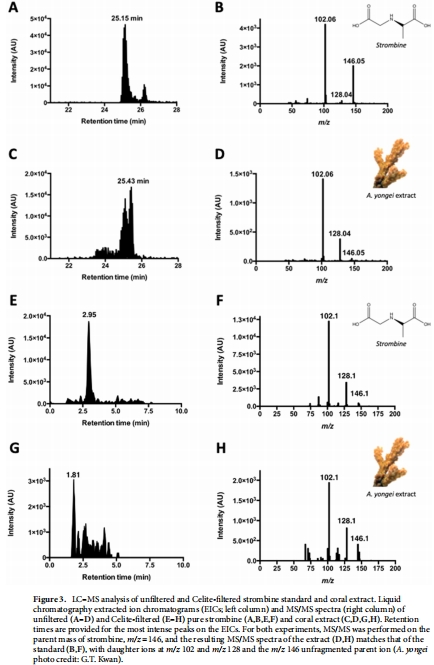

2. 發酵產物鑒定(圖3)

數據:

LC-MS/MS確認海藻氨酸為終產物(m/z 146→128/102離子對)(圖3B,D,F,H);

未檢出乳酸或章魚堿。

意義:顛覆"乳酸主導"傳統認知,揭示珊瑚特有發酵途徑的進化適應性。

3. 海藻氨酸晝夜節律(圖4)

數據:

濃度雙峰分布——黃昏(缺氧起始)和黎明(復氧初期)達峰值(1065±202.8 nmol/mg蛋白);

日間基礎濃度(92.5±14.2 nmol)顯著高于夜間(48.3±4.4 nmol)。

意義:證明有氧發酵(Warburg效應)在珊瑚能量代謝的核心地位。

4. 酶活性穩定性(圖2)

數據:

CS、MDH、SDH活性無顯著晝夜差異(p>0.05)(圖2A-C);

僅ATP合成酶β亞基夜間輕微升高。

意義:代謝調節依賴底物可利用性(光合同化產物)而非酶量變化。

丹麥Unisense電極的核心價值

技術突破性

連續動態記錄:

60 Hz采樣頻率捕捉分鐘級氧波動(如光照切換后5分鐘內氧濃度驟降100 μM)(圖1);

微尺度定位:

100 μm探針精準定位珊瑚共肉組織(coenosarc),避免息肉干擾(圖1D)。

關鍵科學發現

1.缺氧頻率量化:

夜間平均氧濃度73.9 μM(低于缺氧閾值90 μM),證實珊瑚每夜經歷生理性缺氧(圖1C);

2.代謝轉換節點:

氧動態數據關聯海藻氨酸峰值,揭示晨昏氧轉換期為發酵激活關鍵窗口(圖4);

3.瞬態波動機制:

高頻波動(±100 μM/分鐘)暗示纖毛運動或代謝爆發對微環境的擾動。

生態意義

氣候響應指標:

建立DBL氧波動基線,助力評估珊瑚對海洋脫氧事件的敏感性;

共生關系解析:

超氧(晝)/缺氧(夜)交替驅動蟲黃藻-宿主代謝互作,揭示共生穩定性機制;

保護應用:

微電極數據為珊瑚礁修復中人工光照/水流調控提供理論依據。

結論

1.發酵代謝的核心性:

珊瑚依賴海藻氨酸發酵應對夜間缺氧,且日間有氧發酵貢獻50%以上ATP;

2.代謝調節策略:

能量分配由底物通量(光合產物/O?)主導,酶活性保持穩態;

3.微環境動態:

DBL氧波動遠超預期,需重新評估珊瑚的氧脅迫耐受閾值。

應用方向:基于氧動態數據開發珊瑚礁健康監測系統,整合代謝標志物實現早期白化預警。

圖示關聯:

圖1:Unisense微電極記錄的DBL氧動態

圖2:代謝酶活性晝夜穩定性

圖3:LC-MS/MS鑒定海藻氨酸

圖4:海藻氨酸晝夜積累模式