熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Storm-induced sediment resuspension in the Changjiang River Estuary leads to alleviation of phosphorus limitation

風暴引起的長江口沉積物再懸浮導致磷限制緩解

來源:Marine Pollution Bulletin, Volume 160, 2020, 111628

《海洋污染通報》第160卷,2020年,文章編號111628

摘要內容

本研究通過長江口泥質區(CEMA)沉積物柱的模擬再懸浮實驗,量化了風暴擾動引發的營養鹽釋放機制。結果表明,除硝酸鹽(NO??-N)外,磷酸鹽(PO?3?-P)、銨鹽(NH??-N)、亞硝酸鹽(NO??-N)和硅酸鹽(SiO?2?-Si)均從沉積物釋放至上覆水,主要歸因于解吸附(P)、溶解(Si)和礦化作用(N)。這種營養鹽釋放可緩解水體的磷和硅限制,促進浮游植物生長,加劇耗氧并誘發缺氧。該機制對全球富有機質沉積物的海岸帶具有普適性。

研究目的

1. 量化風暴再懸浮對長江口沉積物-水界面氮、磷、硅通量的影響。

2. 解析再懸浮過程中營養鹽釋放的主導機制(孔隙水擴散 vs. 顆粒解吸附/礦化)。

3. 評估營養鹽脈沖對水體磷限制緩解及缺氧形成的生態效應。

研究思路

1. 采樣與實驗設計:

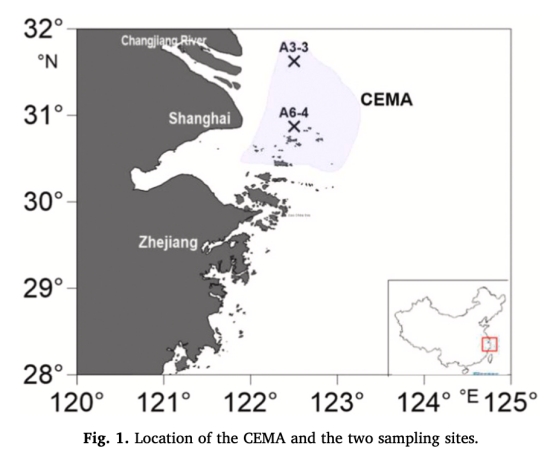

? 采集長江口泥質區(CEMA)兩個站位(A3-3、A6-4)的沉積物柱狀樣(圖1)。

? 通過電動攪拌器模擬風暴擾動(設定侵蝕深度5 cm),分階段監測再懸浮期(0-120 min)和沉降期(120-2300 min)的水化學變化。

2. 多參數同步監測:

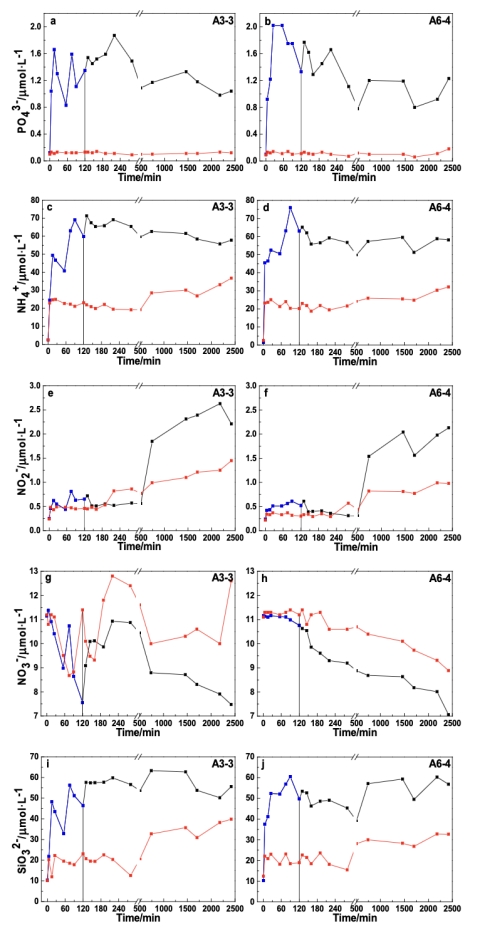

? 營養鹽(PO?3?-P, NH??-N, NO??-N, NO??-N, SiO?2?-Si)濃度動態(圖5)。

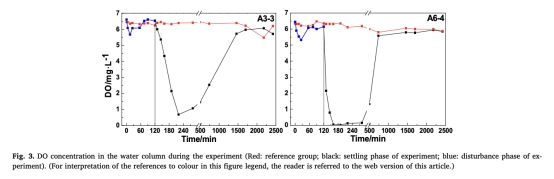

? 溶解氧(DO)和pH變化(圖3-4),結合沉積物特性分析(有機質、磷形態、粒度;圖2)。

3. 機制解析:

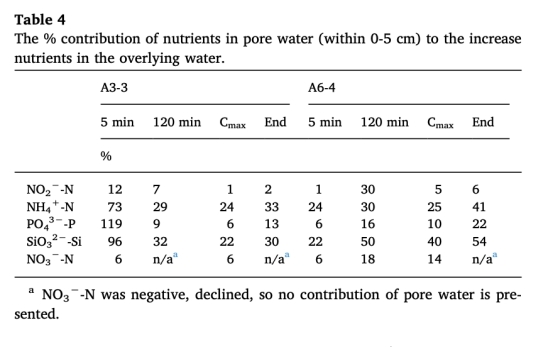

? 對比擾動組與對照組,計算孔隙水與顆粒相釋放的貢獻比例(表4)。

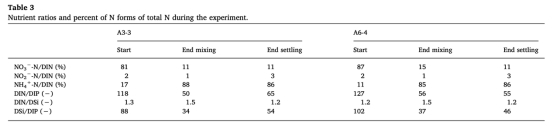

? 通過營養鹽比值(DIN/DIP, DSi/DIP)評估磷限制緩解效應(表3)。

測量數據及其研究意義

1. 沉積物特性(圖2):

? 數據:沉積物中值粒徑9-21 μm(圖2d);表層有機質含量4.0-4.4%(圖2a);生物有效磷以有機磷(Or-P)為主(51%)(圖2b)。

? 意義:細顆粒沉積物高吸附容量為營養鹽釋放提供物質基礎,有機磷主導暗示礦化作用的關鍵性。

2. 溶解氧動態(圖3):

? 數據:再懸浮期DO穩定,沉降期驟降(A3-3站最低至2 mg/L),2300 min后部分恢復。

? 意義:證實再懸浮后有機質礦化耗氧,直接關聯缺氧形成機制。

3. 營養鹽釋放(圖5 & 表4):

? 數據:PO?3?-P釋放量0.9 Mmol/d,NH??-N 51 Mmol/d,SiO?2?-Si 42 Mmol/d;孔隙水貢獻僅占PO?3?-P釋放的13-22%(表4)。

? 意義:營養鹽主要源于顆粒相解吸附/礦化,而非孔隙水擴散;釋放量堪比長江輸入通量,凸顯風暴的生態擾動強度。

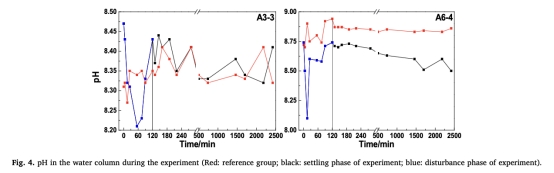

4. pH變化(圖4):

? 數據:沉降期pH顯著降低(A6-4站p=-0.919),與DO消耗同步。

? 意義:證實有機質礦化產生CO?,酸化環境進一步促進磷解吸附。

5. 營養鹽比值(表3):

? 數據:再懸浮后DIN/DIP從118-127降至50-56,低于Redfield比值(16:1)。

? 意義:顯著降低的N/P比緩解東海固有磷限制,為藻華暴發提供條件。

結論

1. 釋放機制主導性:再懸浮期營養鹽爆發式釋放主要依賴顆粒相解吸附(P、Si)和礦化(NH??-N),孔隙水直接貢獻<30%(表4)。

2. 磷限制緩解:DIN/DIP降低至50-56(表3),有效緩解東海磷限制,促進浮游植物增殖(支持臺風后藻華觀測)。

3. 缺氧驅動:沉降期有機質礦化導致DO驟降(圖3),與現場臺風后缺氧記錄吻合。

4. 全球適用性:機制可推廣至墨西哥灣、太湖等富有機質沉積物海岸帶,為風暴擾動-富營養化耦合研究提供范式。

丹麥Unisense電極數據的詳細研究意義

測量指標:沉積物-水界面溶解氧(DO)的高分辨率時間序列

設備型號:Unisense微電極(Clark型),PA-2000皮安計記錄

研究意義:

1. 缺氧過程量化:精準捕捉沉降期DO的指數級下降(圖3),揭示再懸浮后12-20小時的耗氧臨界窗口,為缺氧預測提供時間閾值。

2. 代謝機制解析:DO消耗速率與NH??-N釋放同步(圖3 vs 圖5c,d),確證有機質礦化主導耗氧,排除物理混合干擾。

3. 生態效應關聯:DO最低值(2 mg/L)低于缺氧閾值(<3 mg/L),直接驗證風暴擾動可觸發短期缺氧事件。

4. 方法學優勢:相較傳統溫克勒法,微電極實現原位、無損、分鐘級監測,避免采樣擾動,保障界面過程真實性。