熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Redox-related release of phosphorus from sediments in large and shallow Lake Peipsi: evidence from sediment studies and long-term water monitoring data

大型淺水湖泊佩普西湖沉積物中氧化還原相關(guān)的磷釋放:來自沉積物研究和長期水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)的證據(jù)

來源:Journal of Great Lakes Research, Volume 46, Issue 6, 2020, Pages 1595-1603

《大湖研究雜志》第46卷第6期,2020年,第1595-1603頁

摘要內(nèi)容

論文摘要指出,在大型淺水湖泊中,沉積物氧化還原相關(guān)的磷(P)釋放機制長期被沉積物再懸浮的作用掩蓋。本研究結(jié)合2018年8月的沉積物磷遷移性調(diào)查(測量氧化還原電位、孔隙水可溶性活性磷SRP、溶解鐵濃度、沉積物磷組分)與1997-2018年水體總磷(TP)監(jiān)測數(shù)據(jù),量化了基于夏季TP原位增長的內(nèi)源磷負荷(ILin situ)。結(jié)果表明:

1. 氧化沉積物表層(0-3 cm)的磷擴散通量與鐵結(jié)合態(tài)磷濃度顯著正相關(guān)(r=0.777, p=0.014),驗證氧化還原驅(qū)動的磷釋放機制。

2. 長期數(shù)據(jù)顯示,沉積物擾動(如再懸浮)是磷釋放的主要途徑,其強度受夏末秋初低水位影響。

3. 缺氧因子(AF)和8月水溫與ILin situ顯著正相關(guān)(Peipsi s.s.盆地R2=0.433;Lammijarvi盆地R2=0.468),表明沉積物缺氧表面直接釋放磷的貢獻。

4. 缺氧驅(qū)動的磷釋放(ILanox)對ILin situ的貢獻率在北部盆地(Peipsi s.s.)約80%,在富營養(yǎng)化南部盆地(Lammijarvi)高達280%。

研究目的

1. 揭示大型淺水湖沉積物氧化還原相關(guān)的磷釋放機制及其對富營養(yǎng)化的貢獻。

2. 量化沉積物擾動(再懸浮)和缺氧擴散對磷釋放的相對重要性。

3. 建立內(nèi)部磷負荷與氣象水文因子(水位、水溫、風(fēng)速)的關(guān)系,為管理提供依據(jù)。

研究思路

1. 現(xiàn)場沉積物采樣:2018年8月在佩普西湖兩個盆地(Peipsi s.s.和Lammijarvi)的侵蝕區(qū)(ST92、ST14)和堆積區(qū)(ST4、ST16)采集表層沉積物(0-3 cm)。

2. 沉積物分析:

? 氧化還原電位剖面(Unisense電極測量)

? 孔隙水SRP和溶解鐵濃度(Rhizon采樣器)

? 沉積物磷組分(Fe-P、Ca-P、有機P等)

? 磷擴散通量計算(基于Fick定律)

3. 長期數(shù)據(jù)分析:

? 1997-2018年5-10月水體TP濃度(原位監(jiān)測)

? 計算夏季內(nèi)源磷負荷(ILin situ)

? 量化缺氧因子(AF)

? 關(guān)聯(lián)氣象數(shù)據(jù)(水溫、水位、風(fēng)速)

4. 統(tǒng)計驗證:相關(guān)性與方差分析(ANOVA)檢驗機制。

測量數(shù)據(jù)及其研究意義與來源圖表

1. 氧化還原電位剖面

? 意義:揭示沉積物氧化層厚度(3-5 mm)及鐵還原臨界深度(0.3-0.8 cm),證明淺水湖沉積物存在氧化還原分層。

2. 孔隙水SRP與溶解鐵濃度

? 意義:電位降至200 mV以下時SRP和Fe同步上升(p<0.001),驗證鐵氧化物還原溶解驅(qū)動的磷釋放機制。

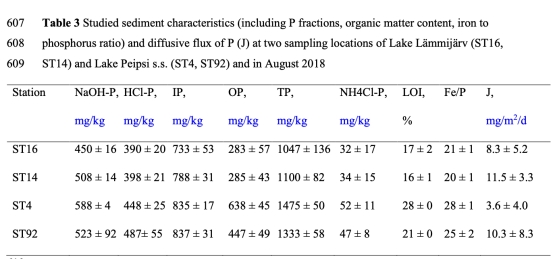

3. 沉積物磷組分(表3)

? 意義:Fe-P占總磷42%,是主要可釋放磷庫;南部盆地Fe/P比更低(均值16.5 vs. 北部26),解釋其更高磷釋放潛力。

4. 磷擴散通量(表3)

? 意義:侵蝕區(qū)通量高于堆積區(qū)(如ST14:11.5 vs. ST4:3.6 mg/m2/d),表明再懸浮增強擴散;通量與Fe-P顯著正相關(guān)(r=0.777)。

5. 長期內(nèi)源磷負荷(ILin situ)

? 意義:南部盆地負荷更高(峰值303 mg/m2/y),反映富營養(yǎng)化程度差異;2015年后北部負荷上升,指示新環(huán)境壓力。

6. ILin situ與缺氧因子(AF)關(guān)系

? 意義:顯著正相關(guān)(R2>0.43)證明缺氧釋放對淺水湖的普適性,AF可作為內(nèi)源負荷預(yù)測指標(biāo)。

7. 氣象關(guān)聯(lián)

? 意義:南部盆地ILin situ與8月水溫正相關(guān)(R2=0.25)、與9-10月水位負相關(guān)(R2>0.27),表明升溫促缺氧釋放,低水位增強再懸浮。

結(jié)論

1. 氧化還原機制主導(dǎo):沉積物鐵結(jié)合態(tài)磷(Fe-P)是磷釋放的主要來源,擴散通量與其顯著正相關(guān)。

2. 再懸浮的關(guān)鍵作用:低水位期(夏末秋初)沉積物再懸浮擾動氧化層,加速深層還原區(qū)磷的釋放。

3. 缺氧釋放貢獻顯著:北部盆地80%、南部盆地280%的ILin situ源于缺氧驅(qū)動的擴散(ILanox)。

4. 氣候因子影響:水溫升高直接促進缺氧釋放,風(fēng)速和水位通過再懸浮間接調(diào)控磷負荷。

丹麥Unisense電極數(shù)據(jù)的詳細研究意義

測量指標(biāo):沉積物氧化還原電位(Eh)剖面(0-3 cm深度,1 mm分辨率)

設(shè)備:Unisense RD100微傳感器(Ag/AgCl參比電極)

研究意義:

1. 揭示氧化層厚度與還原臨界點:

? 測量顯示所有站點沉積物表層3-5 mm處于氧化態(tài)(Eh=300-400 mV),但0.3 cm(ST14)至0.8 cm(ST92)深度Eh驟降至200 mV以下。

? 科學(xué)價值:首次在淺水湖沉積物中量化氧化層厚度,明確鐵還原發(fā)生的精確深度(<0.5 cm),挑戰(zhàn)了“淺水湖無氧化還原分層”的傳統(tǒng)認知。

2. 驗證磷釋放的氧化還原驅(qū)動機制:

? Eh降至200 mV以下時,孔隙水SRP和溶解鐵濃度同步顯著上升(p<0.001),直接證明Fe3?還原溶解導(dǎo)致吸附態(tài)磷的釋放。

? 管理意義:為“鐵門控機制”(Fe/P>15時磷被束縛)提供原位證據(jù),解釋南部盆地低Fe/P(16.5)導(dǎo)致更高磷釋放的原因。

3. 量化擴散通量的基礎(chǔ):

? 氧化層厚度(δ)和Eh梯度用于計算濃度梯度(dc/dz),結(jié)合Fick定律得出擴散通量(表3)。

? 技術(shù)優(yōu)勢:高分辨率(1 mm)避免傳統(tǒng)方法低估通量的問題,揭示侵蝕區(qū)(ST14)通量比堆積區(qū)(ST4)高3倍(11.5 vs. 3.6 mg/m2/d)。

4. 支撐缺氧因子(AF)模型:

? Eh剖面確認沉積物表面周期性缺氧的可能性,支持AF作為淺水湖內(nèi)源負荷的預(yù)測指標(biāo)。

? 應(yīng)用價值:AF與ILin situ的強相關(guān)性(R2>0.43)證明該模型在混合型湖泊的適用性,簡化了管理中的負荷評估。