熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Diffusion and filamentous bacteria jointly govern the spatiotemporal process of sulfide removal in sediment microbial fuel cells

擴散與絲狀細菌共同調控沉積物微生物燃料電池中硫化物去除的時空過程

來源:Chemical Engineering Journal, 405 (2021) 126680

《化學工程雜志》,第405卷,2021年,文章編號126680

摘要核心內容

研究通過沉積物微生物燃料電池(SMFCs)探究酸性揮發性硫化物(AVS)在陽極區域的時空擴散與降解過程。結果表明:

1. SMFCs電流產生導致沉積物中AVS、氧化還原電位(ORP)、pH、Fe2?、總有機碳(TOC)和硫酸鹽等變量形成顯著梯度;

2. AVS去除效率(REAVS)隨外阻增大和距陽極距離增加而降低;

3. 基于菲克第二定律的數學模型預測早期(15天內)AVS去除由擴散主導,但預測準確性隨時間和距離增加而下降;

4. 微生物群落分析揭示絲狀硫還原菌Caldisericum和發酵菌Anaerolineaceae作為關鍵物種富集,形成微生物網絡共同驅動硫化物去除。

研究目的

1. 揭示SMFCs中污染物(AVS)在陽極區域的時空擴散與降解機制;

2. 量化電流密度、距離和時間對AVS去除效率的影響;

3. 解析擴散動力學與微生物群落的協同作用機制。

研究思路

1. 實驗設計:

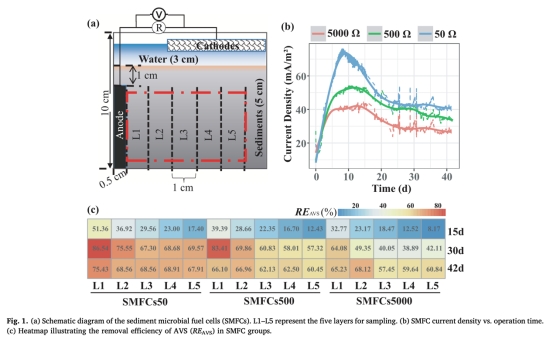

? 構建SMFCs微宇宙,設置不同外阻(50Ω、500Ω、5000Ω)模擬電流密度梯度(圖1a-b);

? 分層采樣沉積物(L1-L5層),監測時空動態變化(15天、30天、42天)。

2. 多參數測量:

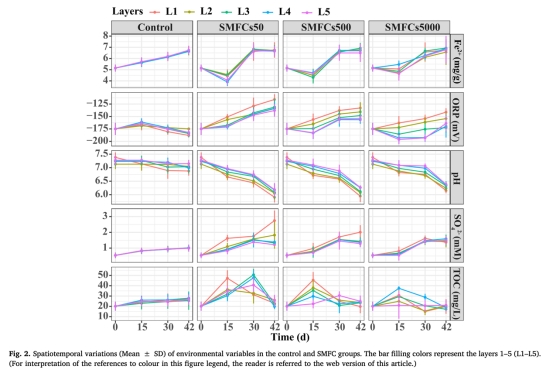

? 使用丹麥Unisense微電極測量沉積物孔隙水的O?、H?S、N?O垂直分布(圖2);

? 分析AVS、ORP、pH、Fe2?、TOC、硫酸鹽等環境變量(圖2);

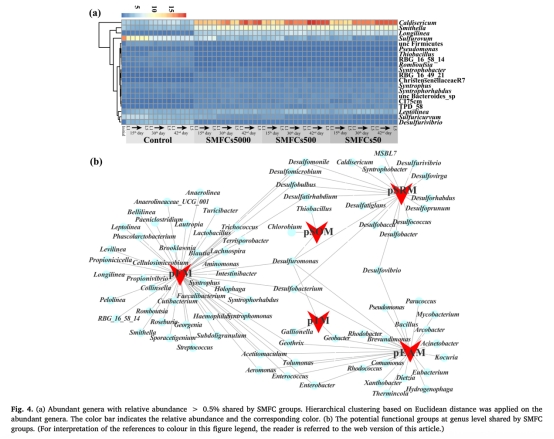

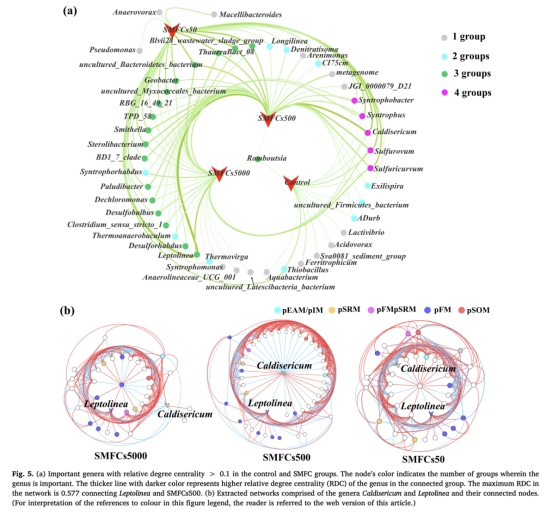

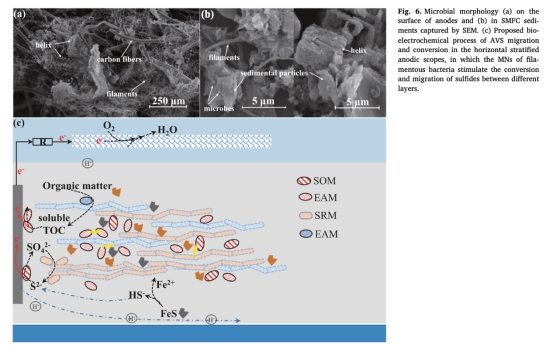

? 結合微生物群落(16S rRNA測序)和掃描電鏡(SEM)觀察菌群結構(圖4-6)。

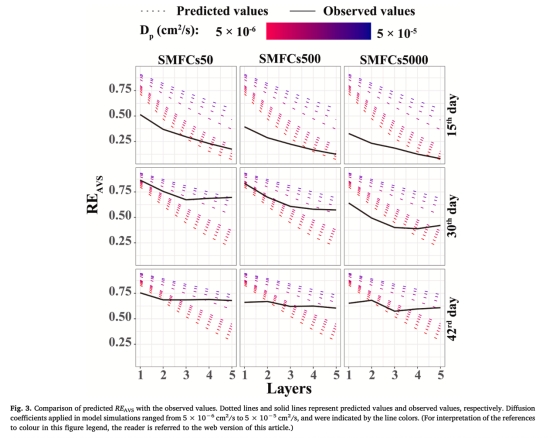

3. 數學模型:基于菲克第二定律構建擴散模型,預測AVS遷移規律(圖3)。

測量數據及研究意義

1. 電流密度與AVS去除效率(圖1b-c)

? 數據:電流密度隨外阻增大而降低(SMFCs50峰值76 mA/m2,SMFCs5000峰值28.17 mA/m2);REAVS在近陽極層(L1-L2)高達86.54%,隨距離(L3-L5)降至8.17%。

? 意義:證實低外阻(高電流)可擴大陽極影響范圍,為SMFCs工程化設計提供參數依據。

2. 環境變量梯度(圖2)

? 數據:近陽極區域ORP升高(-130.48 mV)、pH降低(6.08)、硫酸鹽濃度升高(1.70 mM),形成化學梯度;Fe2?濃度先降后升,反映硫氧化-鐵還原耦合過程。

? 意義:揭示電流驅動下沉積物氧化還原狀態的改變,直接關聯硫化物氧化路徑。

3. 擴散模型驗證(圖3)

? 數據:早期(15天)AVS去除率與擴散模型預測值高度匹配(斜率z≈-0.081);后期(42天)模型偏離實測值。

? 意義:早期擴散主導硫化物遷移,后期微生物活動(如絲狀菌網絡)逐步成為主導因素。

4. 微生物群落與形態(圖4-6)

? 數據:絲狀菌Caldisericum(硫還原菌)和Anaerolineaceae(發酵菌)相對豐度顯著富集(圖4a);SEM顯示陽極表面密布>500μm絲狀菌(圖6a);微生物網絡分析揭示其為核心節點(圖5)。

? 意義:絲狀菌通過物理網絡促進電子傳遞,擴大硫化物氧化范圍,突破擴散限制。

結論

1. 擴散主導早期硫遷移:前15天AVS去除符合菲克擴散定律,但隨距離增大效率衰減。

2. 絲狀菌的關鍵作用:Caldisericum和Anaerolineaceae形成導電網絡,加速電子傳遞,使后期AVS去除效率趨同于不同距離層(圖6c)。

3. 工程啟示:優化SMFCs需兼顧擴散動力學(如電極間距)和微生物群落調控(富集絲狀功能菌)。

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

1. 高分辨率原位監測:

? 微米級垂直剖面揭示O?-H?S-N?O耦合關系(如E站N?O峰值與H?S氧化區重疊),精準定位氧化還原界面(如O?滲透深度僅0.7 mm),避免采樣擾動導致的誤差。

2. 支撐硫循環機制解析:

? ORP梯度證實陽極附近氧化狀態增強(-130.48 mV),直接驅動S2?→SO?2?轉化;

? pH下降(6.08)指示硫氧化產酸過程,與硫酸鹽濃度升高形成相互驗證;

? Fe2?動態反映硫化物氧化與鐵還原的偶聯,揭示化學-生物協同路徑。

3. 量化擴散參數:

? 測得沉積物擴散系數Ds(1.20×10?? cm2/s)為模型提供關鍵輸入,驗證擴散對早期AVS遷移的主導性。