熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Benthic cyanobacterial detritus mats in lacustrine sediment: Characterization and odorant producing potential

湖泊沉積物中底棲藍藻碎屑墊層的特征及產異味潛力

來源:Environmental Pollution, Volume 256, 2020, Article 113453

《環境污染》,第256卷,2020年,文章編號113453

摘要核心內容

研究通過微電極原位監測和高分辨率沉積物采樣,首次系統揭示富營養化湖泊(太湖)植被區底棲藍藻碎屑墊層是異味物質產生的熱點區域。核心發現:

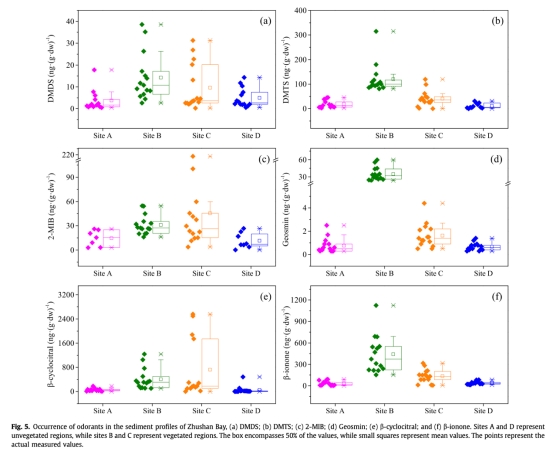

1. 植被區異味物質富集:植被區沉積物中異味物質含量(如β-環檸檬醛307.51 ng·(g·dw)?1)是無植被區的3-52倍,主要異味物包括二甲基三硫醚(DMTS)、β-紫羅蘭酮和β-環檸檬醛(圖5)。

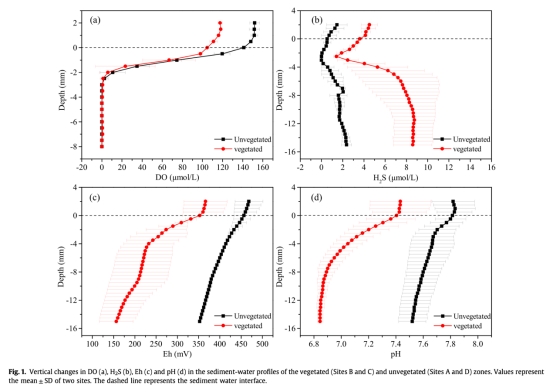

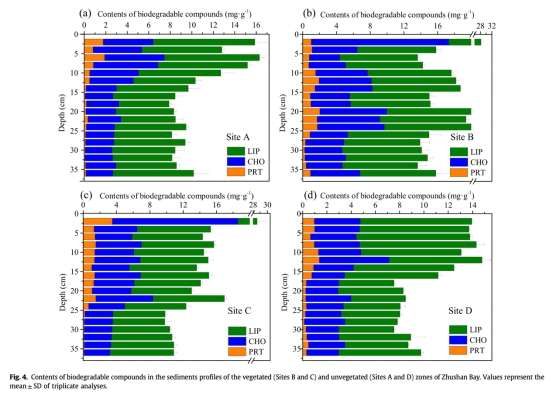

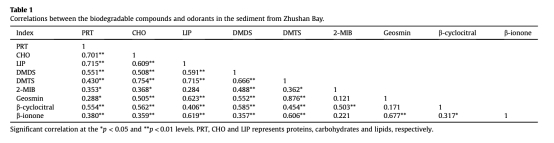

2. 環境特征與異味關聯:藍藻碎屑墊層呈缺氧(DO<0.1 mg/L)、還原態(Eh<193 mV)和酸性(pH<6.84)環境(圖1),其高有機質(TOC 13.05 g·kg?1)和可生物降解化合物(脂質9.97 mg·g?1)與異味物質顯著正相關(p<0.01)(圖4,表1)。

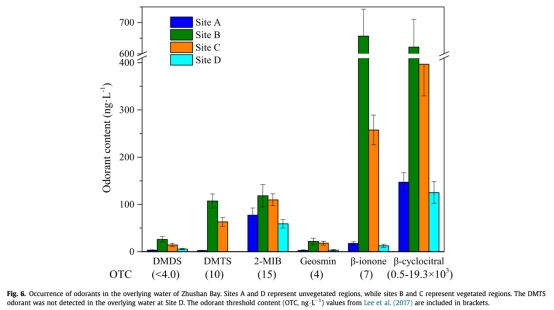

3. 擴散風險:水體與沉積物中異味物質分布呈對稱性(圖6),證實沉積物是水體異味的重要來源。

研究目的

1. 量化底棲藍藻碎屑墊層的形成特征與環境效應;

2. 揭示藍藻碎屑分解與異味物質產生的關聯機制;

3. 評估沉積物異味向水體擴散的風險。

研究思路

1. 分區采樣設計:在太湖竹山灣選取植被區(蘆葦覆蓋80%)和無植被區各2個點位,采集沉積物巖芯(0-30 cm)及上覆水樣。

2. 多參數同步測量:

? 微電極原位剖面:DO、H?S、Eh、pH(圖1);

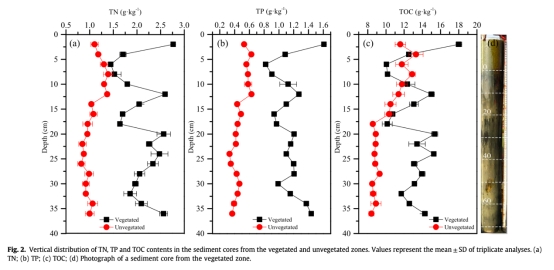

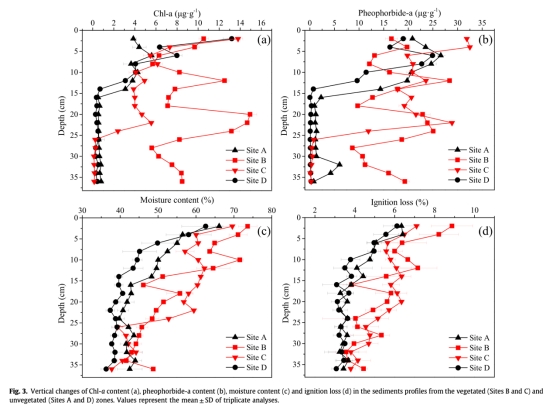

? 沉積物特性:TN、TP、TOC、色素(葉綠素a、脫鎂葉綠酸a)(圖2-3);

? 可生物降解化合物:蛋白質、碳水化合物、脂質(圖4);

? 異味物質:DMDS、DMTS、2-MIB、土臭素、β-環檸檬醛、β-紫羅蘭酮(圖5-6)。

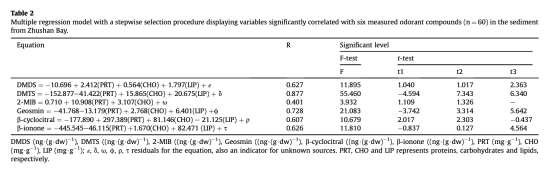

3. 統計建模:通過多元回歸分析建立可生物降解化合物與異味物質的定量關系(表2)。

測量數據及研究意義

1. 微電極環境參數(圖1)

? 數據:植被區DO耗盡深度僅2.5 mm,Eh均值193 mV(vs.無植被區350 mV),pH降至6.84。

? 意義:證實藍藻碎屑分解創造強還原環境,為異味生成提供厭氧條件。

2. 沉積物有機質與色素(圖2-3)

? 數據:植被區TOC(13.05 g·kg?1)、葉綠素a(6.39 μg·g?1)顯著高于無植被區;TOC/TN比<10指示藍藻來源。

? 意義:明確藍藻碎屑是沉積物有機質主要來源,其分解驅動異味產生。

3. 可生物降解化合物(圖4)

? 數據:植被區脂質(9.97 mg·g?1)、碳水化合物(15.08 mg·g?1)含量為無植被區2倍。

? 意義:揭示藍藻碎屑中易降解組分是異味前體物質。

4. 異味物質分布(圖5-6)

? 數據:植被區β-環檸檬醛(307.51 ng·(g·dw)?1)、β-紫羅蘭酮(439.52 ng·(g·dw)?1)含量最高;水體異味濃度與沉積物呈對稱分布。

? 意義:證實沉積物是水體異味的潛在擴散源,為湖泊管理提供關鍵靶點。

結論

1. 藍藻碎屑墊層為異味熱點:植被區因藍藻碎屑積累形成缺氧-還原環境,促進DMTS、β-紫羅蘭酮等異味物質生成。

2. 可降解組分驅動異味產生:脂質、蛋白質與異味物質顯著相關(R2=0.876),可作預測指標。

3. 擴散風險明確:沉積物-水體異味分布對稱性表明底質是上覆水異味的持續釋放源。

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

研究使用丹麥Unisense微電極系統原位測定沉積物-水界面的DO、H?S、Eh和pH垂直剖面(圖1),其核心價值在于:

1. 毫米級分辨率捕捉氧化還原梯度:微電極以0.1 mm精度揭示植被區DO在2.5 mm深度耗盡(圖1a),直接驗證藍藻碎屑快速耗氧特性,為異味生成的厭氧機制提供原位證據。

2. 定量還原環境強度:Eh剖面(圖1c)顯示植被區電位降至193 mV(vs.無植被區350 mV),明確劃出強還原帶,與H?S峰值區(圖1b)空間重合,證實硫酸鹽還原菌活動促進含硫異味物(如DMTS)生成。

3. 耦合有機酸積累:pH下降至6.84(圖1d)與高有機質含量(圖2)關聯,指示藍藻分解產生有機酸,創造利于β-紫羅蘭酮等異味物合成的酸性環境。