熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Improved modeling of sediment oxygen kinetics and fluxes in lakes and reservoirs

湖泊和水庫沉積物氧動力學及通量模型的改進

來源:Environmental Science & Technology, 2020, Volume 54, Issue 5, Pages 2658-2666

《環境科學與技術》,2020年,第54卷第5期,第2658-2666頁

摘要核心內容

研究通過改進沉積物氧動力學模型,引入負通量下邊界條件(-0.25 g O? m?2 d?1)模擬還原性物質(如甲烷、銨鹽)上涌對氧消耗的影響。基于美國卡文斯灣水庫(CCR)和瑞士哈爾維爾湖(LH)的原位溶解氧(DO)微剖面數據,對比零階/一階動力學模型在零通量(ZOZF/FOZF)與負通量(ZONF/FONF)邊界條件下的擬合效果。結果表明:

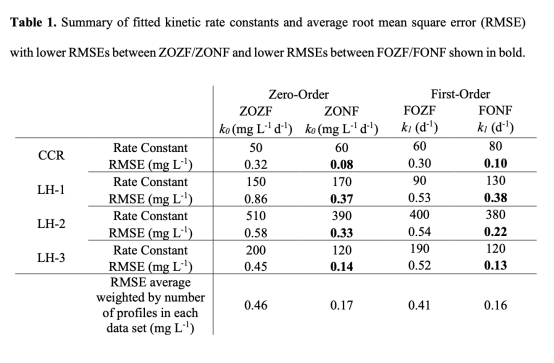

1. 負通量邊界條件顯著提升模型精度:ZONF和FONF的均方根誤差(RMSE)比傳統零通量模型降低50%以上(表1),DO通量計算誤差減少(圖4)。

2. 動力學參數范圍:零階速率常數(k?)為50–510 mg L?1 d?1,一階速率常數(k?)為60–400 d?1,與實驗室研究一致。

3. 沉積物氧通量(J_O2)主導缺氧形成:J_O2是淺水水體缺氧的主要耗氧項,受沉積物組成(如活性有機物含量)和水體湍流共同影響。

研究目的

1. 驗證負通量下邊界條件能否更準確描述沉積物氧消耗動力學;

2. 量化沉積物-水界面(SWI)的氧通量及其對水體缺氧的貢獻;

3. 為湖泊管理(如人工增氧策略)提供精準的沉積物耗氧模型。

研究思路

1. 原位數據采集:

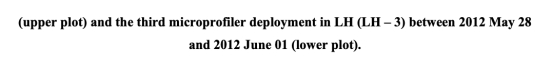

? 使用丹麥Unisense微剖面儀(MP4)搭載氧微電極(OX-100)和溫度傳感器(TP-200),在CCR和LH的沉積物-水界面處測量DO微剖面(垂直分辨率0.1 mm)和溫度(圖1)。

? 監測周期2–5天,每55分鐘獲取一組剖面(共320組)。

2. 模型構建與驗證:

? 建立零階和一階動力學模型,分別設置零通量(ZOZF/FOZF) 和負通量(ZONF/FONF) 下邊界條件。

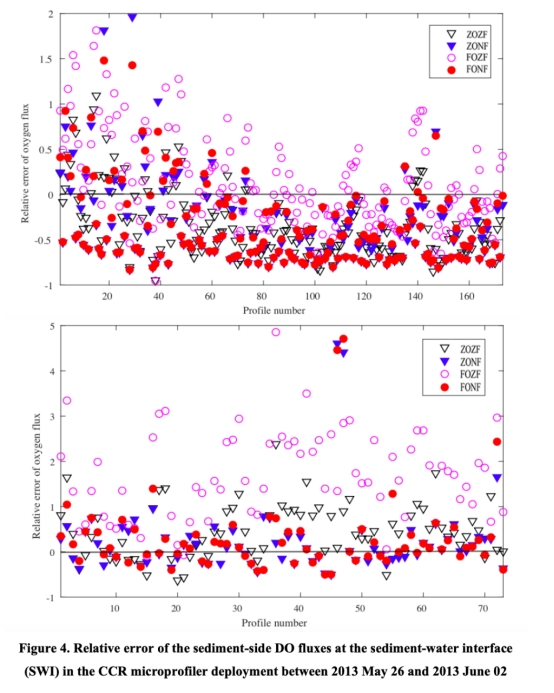

? 通過最小化RMSE(式8)擬合動力學常數k?/k?,對比模擬與實測DO剖面(圖2–3)及通量(圖4)。

3. 參數敏感性分析:探究沉積物孔隙度(φ)、擴散系數(D_s)對模型的影響。

測量數據及研究意義

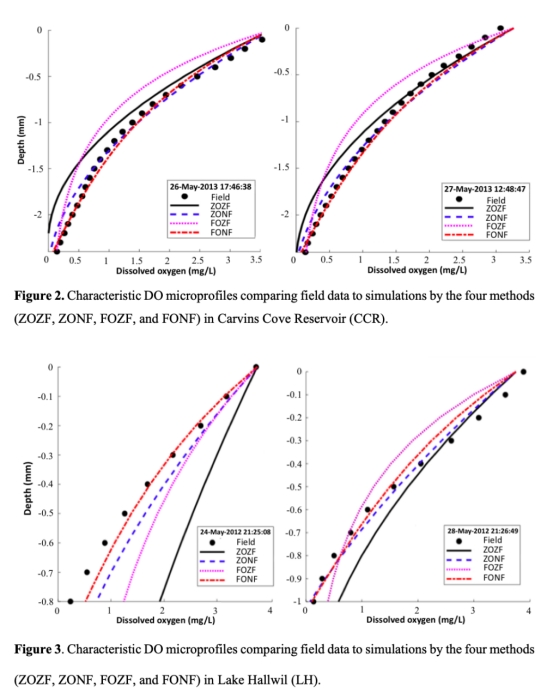

1. DO微剖面(圖2, 圖3)

? 數據:顯示SWI附近DO濃度梯度及氧滲透深度(如LH中氧滲透深度從7 mm降至0 mm)。

? 意義:揭示負通量邊界條件(ZONF/FONF)更貼合實測數據,證明還原性物質上涌是氧消耗的關鍵驅動因素。

2. 動力學常數(表1)

? 數據:ZONF的k?為60–390 mg L?1 d?1,FONF的k?為80–380 d?1。

? 意義:量化沉積物耗氧速率,反映活性有機物空間差異(如LH淺水區k?更高)。

3. 沉積物氧通量(J_O2)(圖4)

? 數據:負通量模型計算的J_O2相對誤差降低(如LH中ZONF的歸一化RMSE為0.17,ZOZF為0.46)。

? 意義:證實J_O2是缺氧主因,為人工增氧工程提供優化依據(如避免僅增水柱氧而忽略沉積物耗氧)。

結論

1. 負通量邊界條件更優:還原性物質上涌貢獻約-0.25 g O? m?2 d?1通量,使ZONF/FONF的RMSE降低50%以上(表1)。

2. 沉積物耗氧主導缺氧:J_O2占淺水缺氧水體總耗氧量的大部分,受沉積物活性有機物控制。

3. 管理啟示:湖泊修復需同時調控水柱增氧和沉積物還原物質通量(如覆蓋層阻斷上涌)。

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

1. 毫米級原位動態監測:

? OX-100微電極實現0.1 mm分辨率的DO剖面測量(圖2–3),直接捕捉SWI處氧擴散與消耗的瞬態過程(如55分鐘內DO波動),避免實驗室模擬的擾動偏差。

2. 驗證負通量邊界條件:

? 微剖面數據揭示傳統零通量模型在沉積物深部的系統性偏差(圖2深部DO被高估),而負通量模型因還原物質氧化需求更貼合實測值。

3. 量化沉積物-水耦合機制:

? 結合微剖面與通量計算,證實水體湍流(影響DBL厚度)和沉積物化學(Fe/Mn還原)共同調控J_O2,為缺氧機制提供原位證據。