熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Effects of benthic hydraulics on sediment oxygen demand in a canyon-shaped deep drinking water reservoir: Experimental and modeling study

底流水力學(xué)對峽谷型深水飲用水水庫沉積物耗氧量的影響:實驗與模型研究

來源:Journal of Environmental Sciences, 102 (2021) 226–234

《環(huán)境科學(xué)學(xué)報》,第102卷(2021年),第226–234頁

摘要內(nèi)容

研究通過實驗與模型模擬,探究底流水力學(xué)對峽谷型深水水庫(金盆水庫)沉積物耗氧量(SOD)的影響。核心發(fā)現(xiàn)包括:

1. 水動力增強顯著提升SOD:流速增加使SOD提高4.5倍(從靜止?fàn)顟B(tài)的0.2 g/m2/天增至0.9 g/m2/天),主要因湍流減薄擴散邊界層(DBL),促進氧傳遞。

2. 方法對比:結(jié)合培養(yǎng)箱溶解氧(DO)消耗法(SODb)與微電極界面氧通量法(JO?),建立SOD與剪切速度(u)和DO濃度的定量模型:SOD = 0.019u(Cbulk - CSWI)。

3. 工程意義:水庫曝氣/人工混合系統(tǒng)的設(shè)計需考慮流速引起的SOD激增,以避免加劇深層缺氧。

研究目的

1. 量化底流湍流對沉積物-水界面(SWI)氧傳遞的影響;

2. 整合DO消耗法與微電極法,構(gòu)建水動力驅(qū)動的SOD預(yù)測模型;

3. 為深水水庫曝氣系統(tǒng)的優(yōu)化提供理論依據(jù)。

研究思路

1. 實驗設(shè)計:

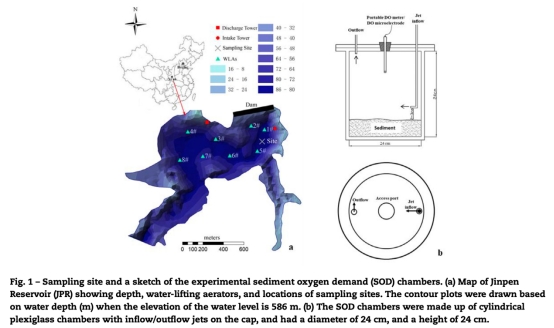

? 采集金盆水庫沉積物巖芯,置于圓柱形培養(yǎng)箱(圖1),通過水平射流控制流速(0–15 cm/s)。

2. SOD測量:

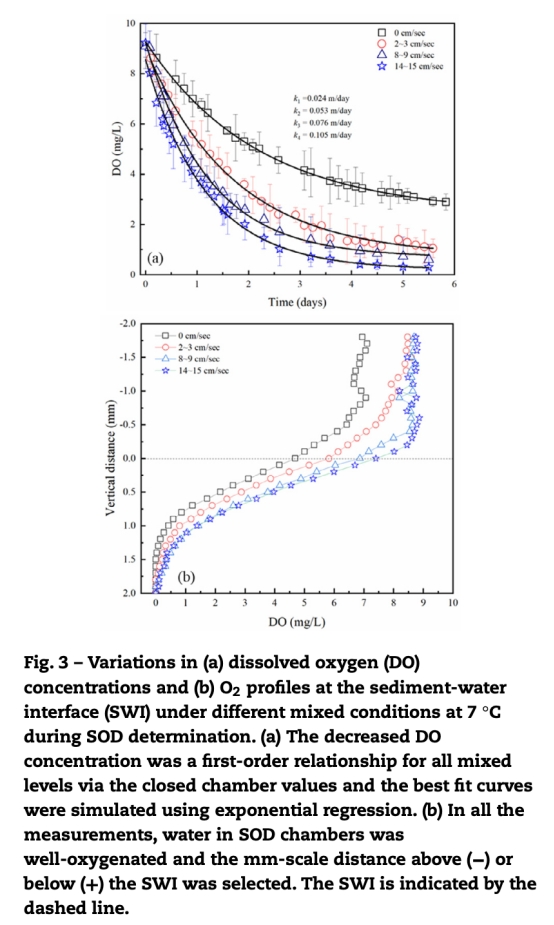

? DO消耗法:監(jiān)測封閉培養(yǎng)箱內(nèi)DO隨時間下降(圖3a),計算SODb;

? 微電極法:用丹麥Unisense電極測量SWI處DO微剖面(圖3b),計算JO?及DBL厚度(δDBL)。

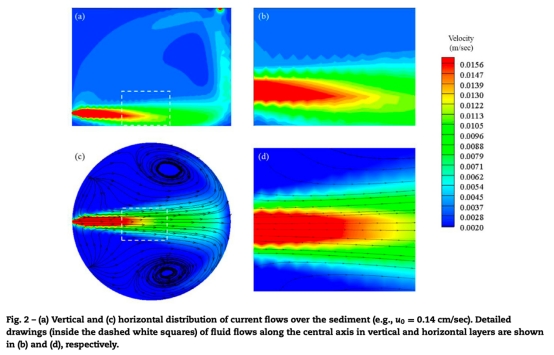

3. 水力參數(shù)模擬:

? 計算流體動力學(xué)(CFD)模型模擬培養(yǎng)箱內(nèi)三維湍流(圖2),量化剪切速度(u*)與湍能耗散率(ε)。

4. 模型構(gòu)建:

? 基于Fick定律與邊界層理論,建立δDBL和SOD與u*的定量關(guān)系。

測量數(shù)據(jù)及研究意義

1. DO消耗動力學(xué)(圖3a)

? 數(shù)據(jù):流速(uin)從0增至15 cm/s時,DO消耗速率常數(shù)k從0.024升至0.105 m/天。

? 意義:證實流速通過增強湍流加速DO消耗,為SODb方法提供流速校正依據(jù)。

2. 微電極DO剖面(圖3b)

? 數(shù)據(jù):流速↑導(dǎo)致δDBL從0.8mm降至0.2mm,SWI處DO濃度從4.7 mg/L升至7.4 mg/L。

? 意義:直接觀測湍流對DBL的壓縮效應(yīng),揭示氧通量(JO?)提升的微觀機制。

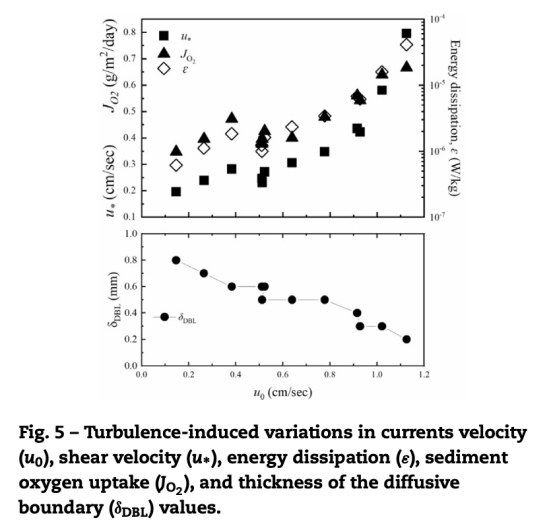

3. 水力參數(shù)與SOD關(guān)聯(lián)(圖5)

? 數(shù)據(jù):u*從0.196 cm/s增至0.796 cm/s時,JO?從0.35升至0.67 g/m2/天,δDBL從0.8mm降至0.2mm。

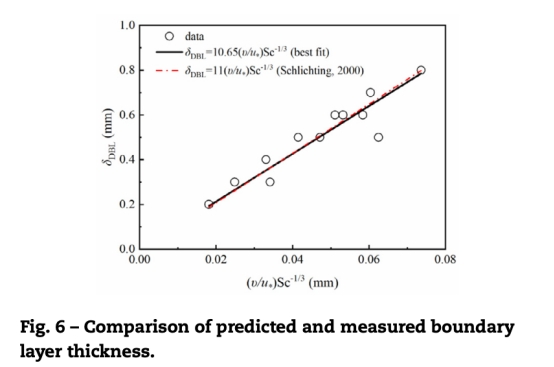

? 意義:量化δDBL = 10.65ν/(u*Sc1/3)(圖6),確立湍流強度與氧傳遞的線性關(guān)系。

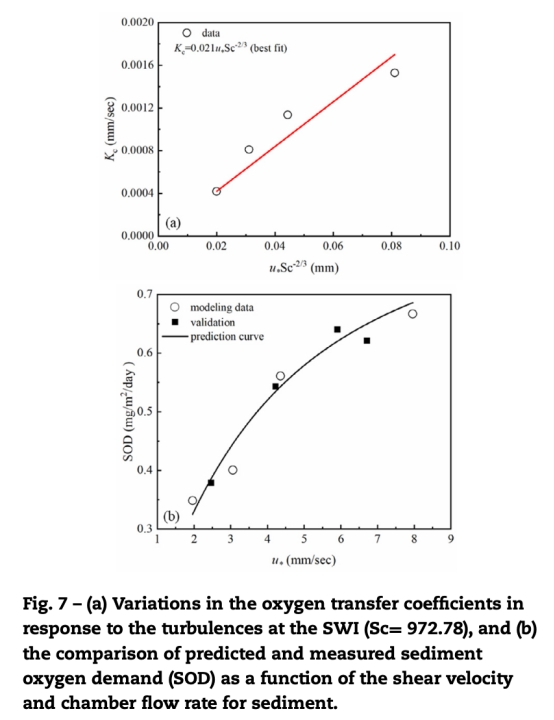

4. SOD模型驗證(圖7)

? 數(shù)據(jù):SOD = 0.019u*(Cbulk - CSWI),預(yù)測值與實測值高度一致(r2=0.961)。

? 意義:提供工程適用的SOD預(yù)測工具,指導(dǎo)曝氣系統(tǒng)設(shè)計。

結(jié)論

1. 水動力主導(dǎo)SOD:流速通過減薄δDBL(最小0.2mm)顯著提升氧通量,SOD最高增加4.5倍;

2. 方法整合價值:微電極法與DO消耗法互補,微電極更適用于低流速(JO? > SODb),高流速時SODb更反映總耗氧;

3. 工程啟示:水庫曝氣系統(tǒng)需控制流速以避免SOD激增,建議依據(jù)u*優(yōu)化曝氣強度。

丹麥Unisense電極測量數(shù)據(jù)的研究意義

1. 高分辨率觀測DBL動態(tài):

? 微電極以100μm分辨率繪制SWI處DO梯度(圖3b),直接量化δDBL隨流速的變化(0.8mm→0.2mm),揭示湍流對氧傳遞的增強機制。

2. 驗證理論模型:

? 實測δDBL與u的反比關(guān)系(圖6)驗證了邊界層理論(δDBL ∝ 1/u),支撐了SOD = f(u*)模型的可靠性。

3. 區(qū)分界面過程:

? 捕捉SWI處DO濃度(CSWI)的躍變(靜止時4.7 mg/L vs 湍流時7.4 mg/L),闡明化學(xué)氧化(高CSWI)與生物耗氧(低CSWI)的競爭機制。

4. 指導(dǎo)工程實踐:

? 微電極數(shù)據(jù)證明:曝氣系統(tǒng)產(chǎn)生的湍流可縮減δDBL,但需平衡SOD增加風(fēng)險,為深水庫增氧策略提供微觀尺度依據(jù)。