熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

New insights into the vertical distribution and microbial degradation of microplastics in urban river sediments

城市河流沉積物中微塑料垂直分布與微生物降解的新見解

來源:Water Research, Volume 188, 2021, Article number 116449

《水研究》,第188卷,2021年,文章編號116449

摘要內容:

摘要揭示沉積物是微塑料(<5mm)的重要儲庫,其分布和降解過程復雜。本研究通過分析秦淮河沉積物0-50cm垂直剖面發現:

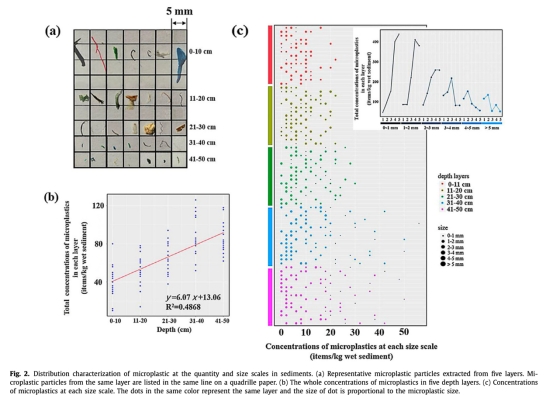

1. 微塑料濃度隨深度增加(淺層20.42±9.38 items/kg → 深層46.92±13.34 items/kg),小粒徑(<2mm)占比在深層達63.5%;

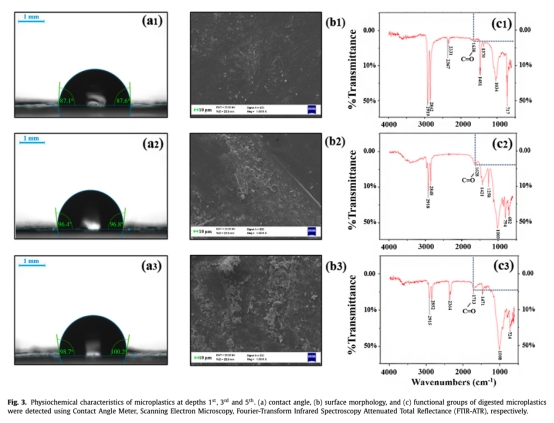

2. 接觸角測量(87.3°→99.5°)、SEM(表面粗糙度增加)和FTIR-ATR(羰基透射率2.8%→4.9%)證實深層微塑料降解更顯著;

3. 微塑料表面富集塑料降解菌(平均豐度21.37% vs 沉積物4.33%),且其在共生網絡中的中心性隨深度增強;

4. DO是影響降解菌分布的關鍵因子,厭氧/兼性厭氧菌(如Halomonas)在深層主導降解過程。

研究目的:

1. 揭示河流沉積物垂直剖面中微塑料的尺寸分布規律;

2. 比較微塑料與沉積物微生物群落結構的差異;

3. 探究沉積物深層微塑料的潛在生物降解機制。

研究思路:

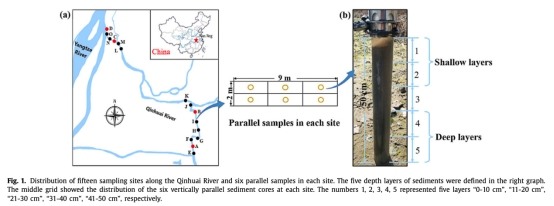

1. 采樣設計:南京秦淮河15個點位采集50cm沉積柱(圖1),切片為5層(0-10cm, 11-20cm, 21-30cm, 31-40cm, 41-50cm);

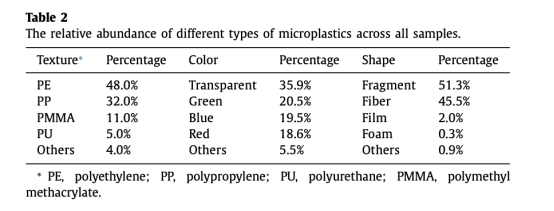

2. 微塑料分析:密度分離+FTIR鑒定類型(PE占48%、PP占32%),統計濃度、尺寸分布(圖2);

3. 降解表征:接觸角儀、SEM、FTIR-ATR分析表面物化變化(圖3);

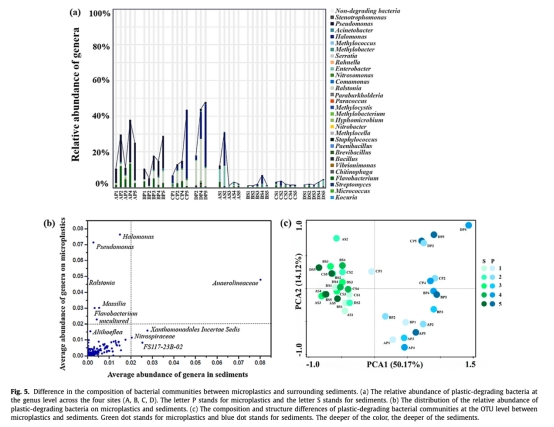

4. 微生物分析:16S rRNA測序比較微塑料與沉積物微生物群落,篩選指示性塑料降解菌(33個屬);

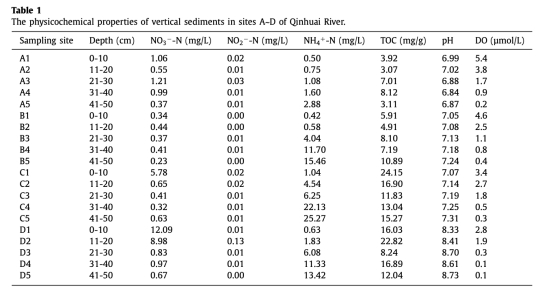

5. 環境參數:Unisense電極測量DO剖面,同步檢測TOC、氮形態等(表1)。

測量數據及研究意義:

1. 微塑料垂直分布(圖2,表2)

? 數據:深層(41-50cm)微塑料濃度最高(46.92±13.34 items/kg),小粒徑(<2mm)占比63.5%;淺層(0-10cm)大粒徑(4-5mm)占40.5%。

? 意義:證實微塑料向深層遷移并碎片化,提示地下水污染風險。

2. 微塑料表面變化(圖3)

? 數據:接觸角從淺層87.3°增至深層99.5°;SEM顯示深層表面裂紋增多;FTIR羰基峰(1900-1600cm?1)透射率升高。

? 意義:物化證據支持微生物降解導致微塑料疏水性增強和表面侵蝕。

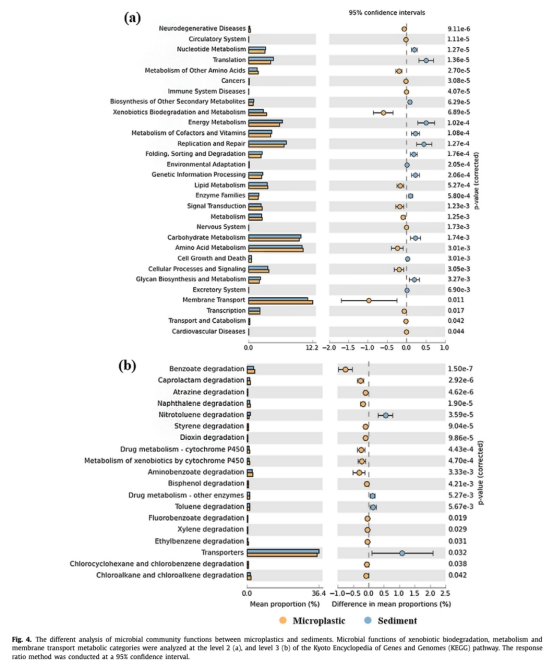

3. 微生物群落差異(圖4-5)

? 數據:微塑料表面降解菌豐度(21.37%)顯著高于沉積物(4.33%);PCA顯示兩類群落明顯分離(圖5c)。

? 意義:微塑料選擇性富集降解菌,其膜轉運功能(圖4a)和異源物質降解能力(KEGG level 2)更強。

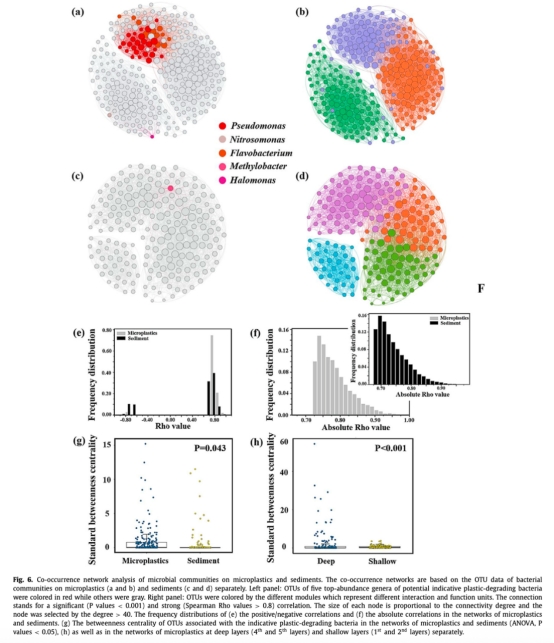

4. 共生網絡結構(圖6)

? 數據:微塑料網絡模塊性(0.632)低于沉積物(0.712),正相關性更高(圖6e-f);降解菌在深層網絡中心性顯著增強(圖6h)。

? 意義:微塑料表面菌群合作性強但穩定性低,深層降解菌起關鍵調控作用。

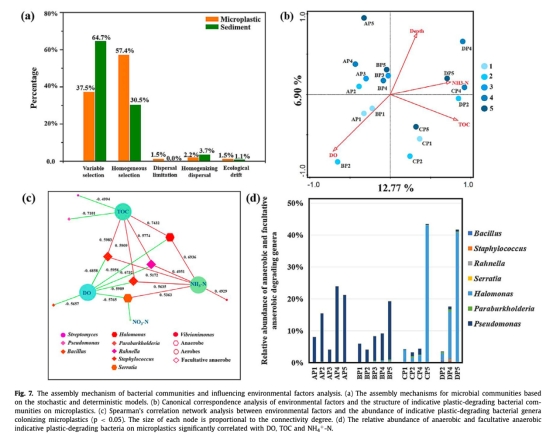

5. 環境驅動機制(圖7)

? 數據:DO與降解菌豐度顯著負相關(r=-0.616);深層DO<0.5μmol/L時,兼性厭氧菌Halomonas豐度達26%。

? 意義:DO下降促進厭氧降解菌富集(圖7d),驅動深層微塑料生物降解。

結論:

1. 微塑料在深層沉積物中碎片化(小粒徑占比高),濃度隨深度增加,遷移風險升高;

2. 微生物降解是主要機制,深層微塑料表面侵蝕、疏水性增強及羰基化證實此過程;

3. 微塑料特異性富集降解菌(如Pseudomonas、Halomonas),其在深層網絡中心性增強;

4. DO梯度調控降解菌群落,低氧環境促進兼性厭氧菌主導降解。

丹麥Unisense電極數據的詳細解讀:

Unisense微電極系統用于沉積物溶解氧(DO)剖面高分辨率測量:

1. 數據功能:

? 直接獲取沉積物-水界面(SWI)至50cm深度的DO濃度梯度(表1),如A點DO從5.4μmol/L(0-10cm)驟降至0.2μmol/L(41-50cm);

? 揭示氧化還原分區:淺層(<10cm)好氧→中層微氧→深層嚴格厭氧。

2. 研究意義:

? 關聯微生物活性:DO梯度與降解菌分布顯著相關(圖7c-d),為厭氧菌(如Halomonas)在深層降解微塑料提供環境解釋;

? 量化降解條件:DO<1μmol/L時,兼性厭氧菌相對豐度上升26%(圖7d),明確低氧觸發降解菌群落演替;

? 技術優勢:原位實時監測避免取樣擾動,數據精度達μmol/L級,支撐降解機制的物化-生物耦合分析。