熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Sediment water(interface) mobility of metal(loid)s and nutrients under undisturbed conditions and during resuspension

水界面處金屬(類金屬)和營養鹽在靜態條件與再懸浮過程中的遷移性

來源:Journal of Hazardous Materials, Volume 394, 2020, Article number 122543

《危險材料雜志》,第394卷,2020年,文章編號122543

摘要內容:

摘要評估了沉積物釋放對Trave河整體金屬(類金屬)、營養鹽通量的貢獻。通過結合原位透析采樣、實驗室抽吸式孔隙水采樣、BCR連續提取及懸浮反應器實驗,研究靜態條件和再懸浮過程中沉積物-水界面(SWI)的遷移性。結果表明:

1. 沉積物中金屬的化學形態分布相似,污染未顯著改變其結合形態;

2. 原位透析與實驗室抽吸式孔隙水剖面數據高度一致;

3. 靜態孔隙水中Fe、As濃度局部超標,表明底棲生物可能暴露于風險環境;

4. 再懸浮過程僅少數金屬(Cd、Ni)超過水質標準,且釋放量僅占河流日均通量的10??–10?1%/噸沉積物;

5. 背景沉積物(采樣點3)再懸浮時釋放風險最高。

研究目的:

量化靜態孔隙水遷移與再懸浮過程對河流金屬/營養鹽通量的貢獻,評估不同沉積物類型的環境風險,驗證新型孔隙水采樣系統(messy)的可靠性。

研究思路:

1. 區域選擇:基于SedKat數據庫聚類分析,選取德國Trave河口4類特征沉積物(高金屬有機淤泥、低金屬有機淤泥、砂質沉積物、更新世背景沉積物);

2. 多方法結合:

? 原位透析采樣器(peeper)獲取14天平衡后孔隙水剖面;

? 實驗室Unisense系統控制的高分辨率抽吸采樣(messy)獲取氧化還原梯度數據;

? BCR連續提取分析金屬結合形態;

? 生物地球化學微宇宙反應器模擬再懸浮過程(控制Eh至-150/0/+150 mV);

3. 多元素分析:ICP-QQQ-MS測定16種金屬(類金屬)、3種非金屬及PO?3?、NH??等離子;

4. 風險評估:結合孔隙水濃度、再懸浮釋放量及水質標準評估環境風險。

測量數據及研究意義:

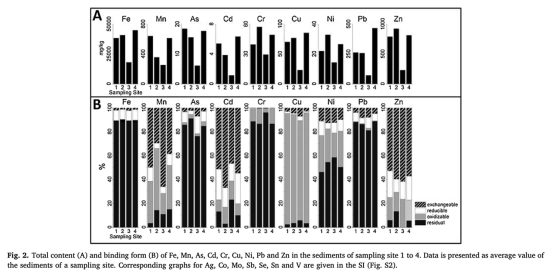

1. 金屬形態分布(圖2)

? 數據:80%以上Ag、As、Cr等殘留在惰性相;Cd、Mn、Zn主要存在于酸可溶相;Ni、Cu等以可氧化態為主。

? 意義:污染未改變金屬結合形態分布,質疑傳統風險評價中“污染導致形態變化”的假設。

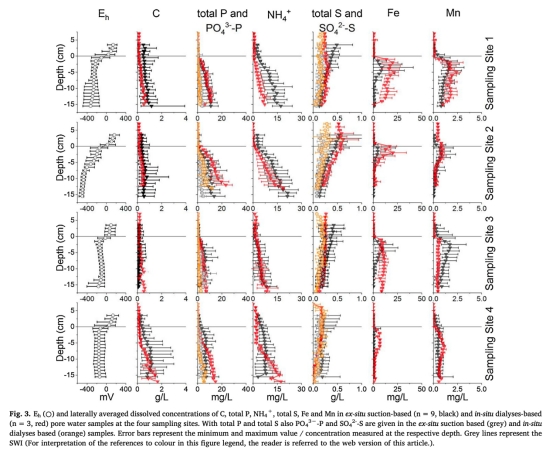

2. 孔隙水氧化還原剖面

? 數據:O?滲透深度<1–3 mm;Eh在SWI下2–5 mm內從>100 mV驟降至<-100 mV。

? 意義:揭示SWI處陡峭的氧化還原梯度,為金屬溶解度變化提供環境背景。

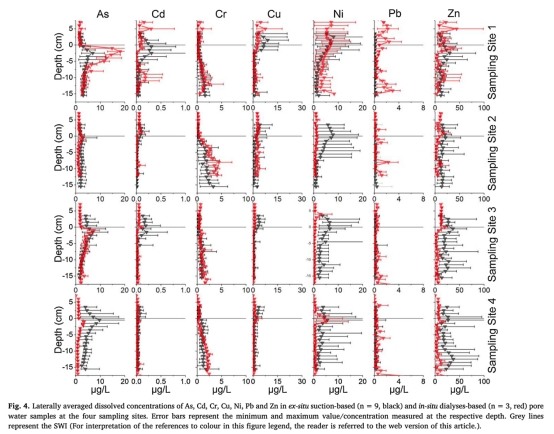

3. 孔隙水濃度剖面(圖3-4)

? 數據:NH??、PO?3?隨深度增加(最高100 mg/L);Fe、Mn在還原層出現峰值(50 mg/L);As、Cd在次表層富集。

? 意義:驗證原位透析與實驗室采樣一致性,證明有機質降解(采樣點1/2/4)主導營養鹽釋放,Fe/Mn氧化物還原控制As/Cd溶解度。

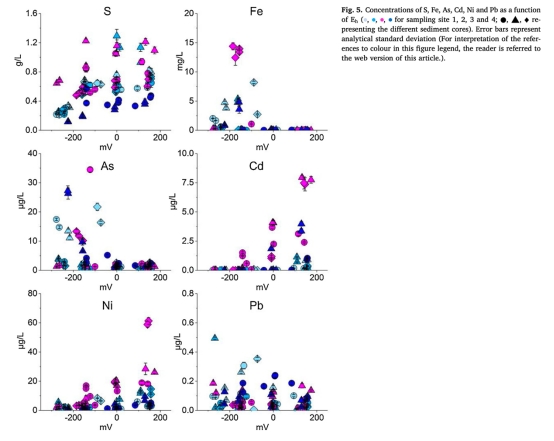

4. 再懸浮釋放量(圖5)

? 數據:氧化條件(Eh>0 mV)下Cd、Ni釋放濃度超水質標準16倍(采樣點3);最大釋放量:Zn(50 μmol/kg)、Fe(3500 μmol/kg)。

? 意義:背景沉積物再懸浮風險最高,釋放量僅占河流日均通量10??–10?1%,對整體通量影響有限。

結論:

1. 靜態孔隙水中Fe、As可能對底棲生物構成風險(USEPA孔隙水標準),但污染與背景沉積物無顯著差異;

2. 再懸浮過程僅Cd、Ni短期超標,但對河流整體金屬通量貢獻微弱;

3. 背景沉積物(采樣點3)再懸浮時環境風險最高,因其所含金屬更易在氧化條件下釋放;

4. 傳統風險評估(如RAC)未能準確預測Ni、Co釋放行為,需結合原位形態分析。

丹麥Unisense電極數據的詳細解讀:

Unisense微剖面系統(集成于messy)用于同步監測沉積物Eh和O?動態:

1. 高分辨率氧化還原解析:

? 垂直分辨率0.2 mm,精確捕捉SWI下2–5 mm內Eh從>100 mV到<-100 mV的突變,揭示還原前沿位置,解釋Fe/Mn氧化物還原驅動的As/Cd釋放峰值(圖4)。

2. 缺氧環境維持:

? 實時O?監測顯示實驗室成功維持原位O?滲透深度(<1–3 mm),確保孔隙水采樣期間未發生氧化擾動,保障還原層金屬(如Fe2?)形態穩定性。

3. 技術優勢:

? 相比傳統方法(如離心法),實現低侵入性、原位狀態的孔隙水采集,避免擠壓導致的膠體釋放或氧化;

? 與Mansfeldt電極聯用,為生物地球化學過程(如有機質降解與金屬還原溶解耦合)提供實時環境參數。