熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Application of DGT/DIFS combined with BCR to assess the mobility and release risk of heavy metals in the sediments of Nansi Lake, China

應用DGT/DIFS結合BCR評估中國南四湖沉積物中重金屬的遷移性及釋放風險

來源:Environmental Geochemistry and Health,Volume 42, pages 3765–3778, (2020)

《環境地球化學與健康》第42卷,第3765-3778頁(2020年)

摘要內容

本研究聯合使用薄膜梯度擴散技術(DGT)、高分辨率滲析(HR-peeper)、BCR連續提取法和DIFS模型,評估南四湖沉積物中Cd、Cu、Ni、Pb、Zn的遷移性和釋放風險。結果表明:

1. DGT活性金屬與可溶性金屬的垂向分布不規則,Cd、Pb、Zn與Fe/Mn氧化物顯著正相關(p<0.05)。

2. Ni、Cu、Zn主要存在于殘渣態(58-76%),而Cd和Pb以可還原態為主(50-67%)。

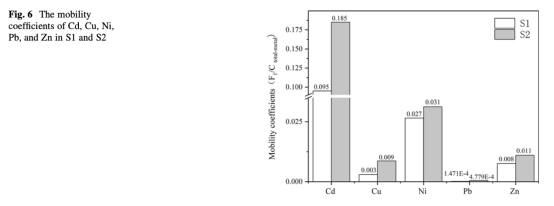

3. Cd和Ni的遷移系數(0.027-0.185)遠高于Pb、Cu、Zn(0-0.011),擴散通量證實Cd和Ni易從沉積物釋放。

4. DIFS模型顯示所有金屬的R值(0.18-0.85)介于Rdiff至0.95之間,表明沉積物固相存在部分持續釋放風險,其中獨山湖(Dushan Lake)的Cd和Ni遷移性最高。

研究目的

1. 量化沉積物中重金屬(Cd、Cu、Ni、Pb、Zn)的生物有效性和遷移性。

2. 解析重金屬釋放的主導機制(孔隙水擴散 vs. 顆粒解吸附/礦化)。

3. 結合多尺度技術(DGT、HR-peeper、BCR、DIFS)建立綜合風險評估模型。

研究思路

1. 采樣設計:

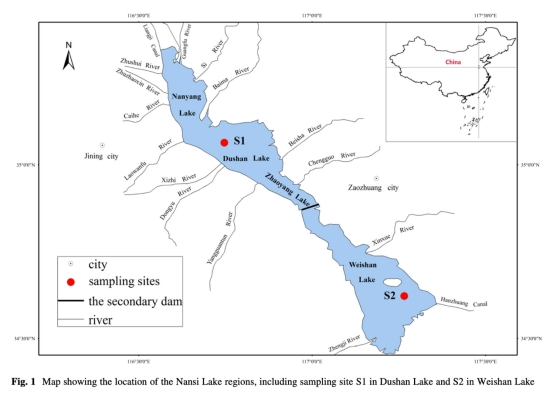

? 選取南四湖獨山湖(S1)和微山湖(S2)兩個站點采集沉積物柱狀樣(圖1)。

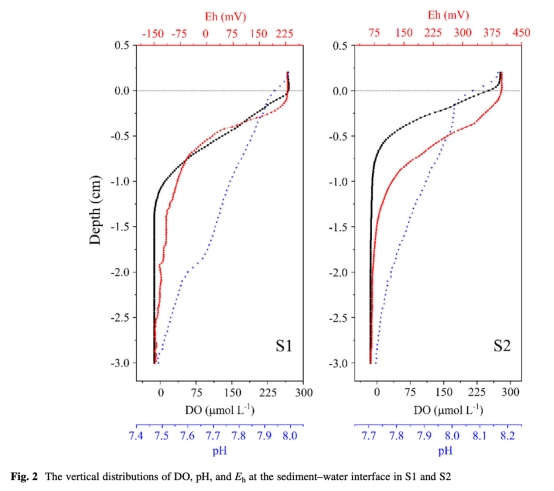

? 使用Unisense微電極(OX-100、pH-500)原位測量沉積物-水界面(SWI)的Eh、pH、DO剖面(圖2)。

2. 多技術聯用:

? HR-peeper測量可溶性金屬濃度(垂直分辨率5mm)。

? ZrO-Chelex-AgI DGT測量DGT活性金屬濃度(2mm切片)。

? BCR連續提取法分析重金屬形態(F1-F4)。

3. 模型整合:

? DIFS模型計算重補給動力學參數(R值、Tc、Kd)。

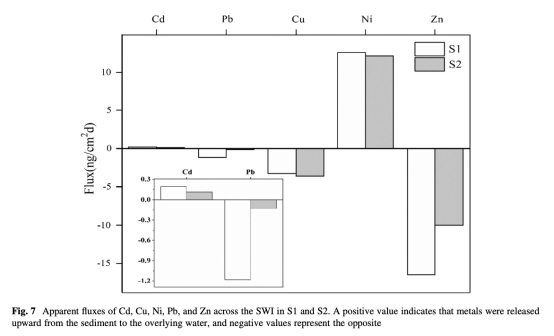

? 通過表觀擴散通量(J)評估金屬釋放方向(圖7)。

測量數據及其研究意義

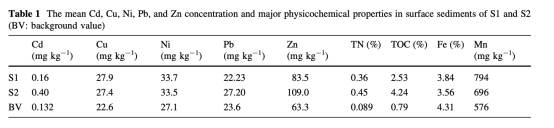

1. 沉積物特性(表1):

? 數據:S1和S2站點的TN(0.36-0.45%)、TOC(2.53-4.24%)、Fe/Mn含量及重金屬總量。

? 意義:高TOC增強沉積物吸附能力,抑制金屬釋放;Fe/Mn氧化物主導Cd、Pb、Zn的吸附-解吸過程。

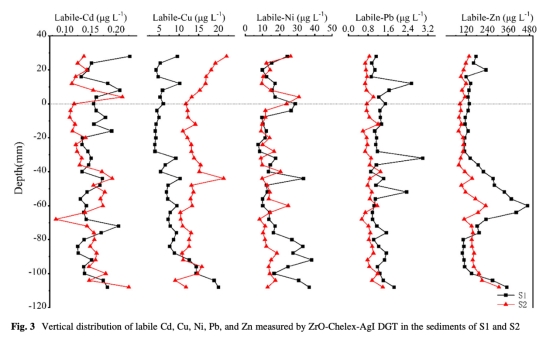

2. DGT活性金屬剖面(圖3):

? 數據:Zn濃度最高(76-469 μg/L),Cd最低(0.12-0.23 μg/L),S1站活性金屬普遍高于S2。

? 意義:DGT活性濃度反映生物有效性,異質性分布揭示局部環境(如氧化還原過渡帶)對金屬遷移的控制。

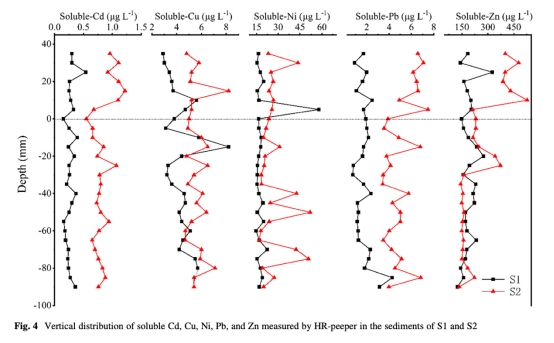

3. 可溶性金屬剖面(HR-peeper,圖4):

? 數據:可溶性Zn(123-527 μg/L)> Ni > Cu > Pb > Cd(0.15-1.22 μg/L)。

? 意義:可溶性濃度與DGT活性濃度無顯著相關(表2),表明金屬生物有效性受解吸動力學而非總量控制。

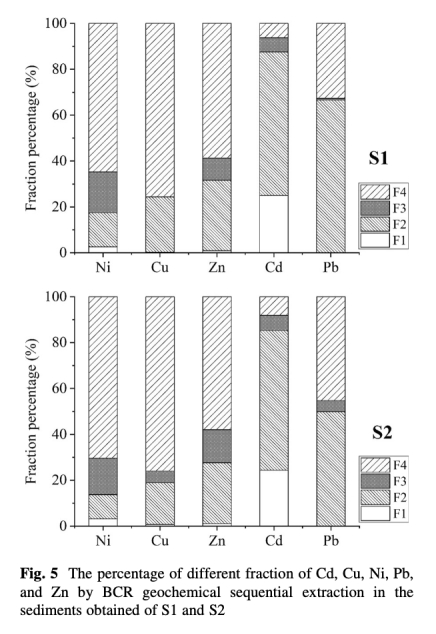

4. BCR形態分析(圖5):

? 數據:Cd和Pb的F2(可還原態)占比50-67%,Ni/Cu/Zn的F4(殘渣態)占比58-76%。

? 意義:可還原態金屬在還原環境下易釋放,Cd和Ni的遷移風險最高(圖6)。

5. 擴散通量(圖7):

? 數據:Cd和Ni呈正通量(向上釋放),Pb/Cu/Zn呈負通量(向下沉降)。

? 意義:證實沉積物是Cd和Ni的"源",而其他金屬為"匯"。

結論

1. 遷移性排序:Cd > Ni > Zn > Cu > Pb,其中Cd和Ni在獨山湖(S1)釋放風險最高。

2. 機制主導:Fe/Mn氧化物控制Cd、Pb、Zn的解吸;可還原態(F2)是Cd和Pb釋放的主要形態。

3. 模型驗證:DIFS模型顯示所有金屬存在部分持續釋放(R>Rdiff),但整體釋放風險較低。

4. 生態啟示:南四湖沉積物當前風險可控,但航運擾動可能加劇獨山湖Cd和Ni的釋放。

丹麥Unisense電極數據的詳細研究意義

測量指標:沉積物-水界面的溶解氧(DO)、氧化還原電位(Eh)、pH微剖面

設備型號:Unisense OX-100(DO)、pH-500(pH/Eh)微電極,分辨率毫米級

研究意義:

1. 氧化還原界面定位:DO和Eh剖面(圖2)顯示在-1cm處形成氧化-還原過渡帶,此處Fe/Mn氧化物還原溶解導致結合態Cd、Pb釋放。

2. pH調控解吸:堿性環境(pH 7.49-8.16)促進重金屬羥基絡合物形成,增強解吸潛力,尤其對Cd和Ni。

3. 動態過程關聯:DO消耗與NH??-N釋放同步,證實有機質礦化驅動還原條件,觸發可還原態金屬釋放。

4. 技術優勢:原位毫米級分辨率避免采樣擾動,精準捕捉SWI的化學梯度,為DIFS模型提供關鍵邊界條件。