熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Warming stimulates sediment denitrification at the expense of anaerobic ammonium oxidation

變暖以厭氧氨氧化為代價刺激沉積物反硝化

來源:Nature Climate Change, Volume 10, 2020, Pages 349-355

《自然·氣候變化》,第10卷,2020年,第349-355頁

摘要內容:

摘要指出溫度是控制沉積物中微生物介導的反硝化(denitrification)和厭氧氨氧化(anammox)的關鍵環境變量。反硝化過程會產生溫室氣體N?O,而厭氧氨氧化則不會。研究通過亞熱帶沉積物的溫度梯度實驗發現:

1. 變暖直接刺激反硝化相關的N?O生成,且N?O的溫度敏感性(Q??)略高于反硝化;

2. 反硝化的最適溫度(T???)高于厭氧氨氧化;

3. 全球數據整合表明反硝化菌更耐熱,而厭氧氨氧化菌偏好低溫;

4. 低緯度沉積物近期夏季溫度已超過厭氧氨氧化的最適溫度,預示未來變暖可能抑制厭氧氨氧化,使氮流向反硝化和N?O排放,形成正氣候反饋。

研究目的:

探究溫度升高對沉積物氮去除路徑(反硝化 vs. 厭氧氨氧化)及其溫室氣體N?O排放的影響,評估未來氣候變暖對氮循環和氣候反饋的潛在效應。

研究思路:

1. 采集中國亞熱帶地區6類水生系統沉積物(河口、潮灘、養殖塘、淡水溪流等),分夏冬兩季采樣;

2. 設計溫度梯度實驗(1–35℃),通過1?N同位素配對技術測定反硝化、厭氧氨氧化及N?O生成速率;

3. 分析溫度敏感性參數(Q??、T???)和厭氧氨氧化貢獻率(ra%);

4. 整合全球溫帶/極地數據,對比不同緯度微生物群落的熱適應性差異;

5. 基于氣候模型(RCP 2.6和8.5)預測未來變暖對氮循環的影響。

測量數據及研究意義:

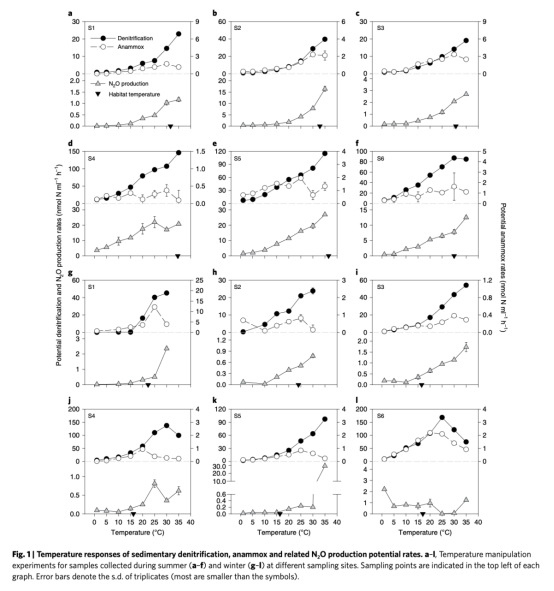

1. 反硝化、厭氧氨氧化及N?O生成速率隨溫度的變化(圖1)

? 意義:揭示反硝化在35℃內持續上升,厭氧氨氧化在20–30℃達峰值;N?O生成隨溫度指數增長。證明變暖優先刺激反硝化路徑。

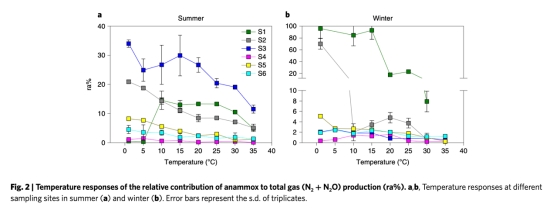

2. 厭氧氨氧化貢獻率(ra%)的溫度響應(圖2)

? 意義:ra%普遍隨溫度升高而降低(夏季平均7%→冬季5%),表明變暖抑制厭氧氨氧化的相對作用。

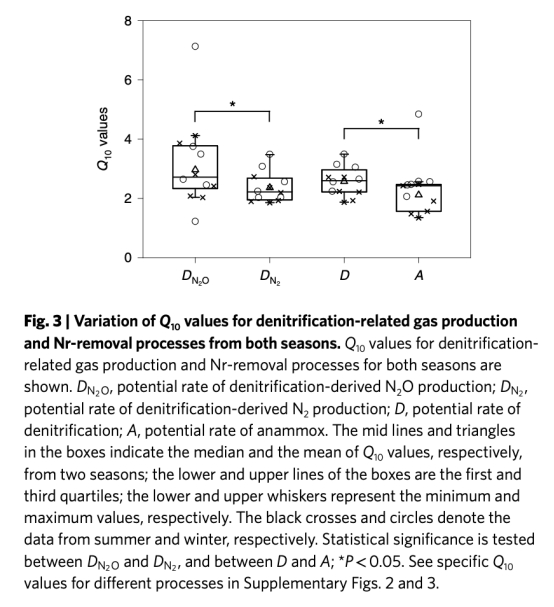

3. 溫度敏感性參數(Q??)(圖3)

? 意義:反硝化相關N?O生成的Q??(夏季2.9±0.9;冬季3.1±0.6)高于反硝化整體(夏季2.3±0.4;冬季2.9±0.5)和厭氧氨氧化(夏季1.9±0.5;冬季2.4±0.2),說明變暖會加劇N?O排放。

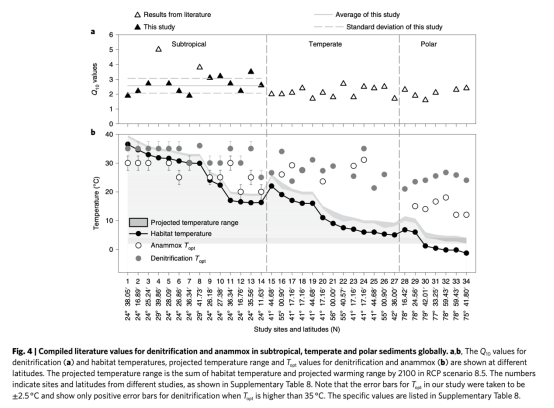

4. 全球反硝化與厭氧氨氧化的最適溫度(T???)對比(圖4)

? 意義:反硝化T???(>25℃)普遍高于厭氧氨氧化,且低緯度沉積物夏季溫度已超過厭氧氨氧化T???,預示其易受變暖抑制。

結論:

1. 反硝化菌比厭氧氨氧化菌更耐熱,導致變暖時沉積物氮去除路徑向反硝化偏移。

2. 反硝化衍生的N?O生成對溫度更敏感(Q??更高),加劇溫室效應。

3. 低緯度沉積物中,近期夏季溫度已超過厭氧氨氧化T???,未來變暖可能抑制該過程,進一步放大反硝化主導的N?O排放,形成正氣候反饋。

丹麥Unisense電極數據的研究意義:

1. 嚴格控氧:電極實時監測培養液DO濃度,確保實驗全程厭氧(DO < 0.1 mg/L),避免氧氣干擾反硝化/厭氧氨氧化的活性,保障速率測量的準確性。

2. 氧化還原梯度驗證:通過DO和Eh(氧化還原電位)剖面數據,確認沉積物-水界面的缺氧狀態,為氮循環微生物的代謝活動提供必要的化學環境支持。

3. 方法學可靠性:Unisense電極的高精度(±1%飽和度)和快速響應(< 2秒)是1?N同位素配對技術的關鍵輔助手段,確保溫度效應歸因于微生物活性而非環境波動。