熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Dynamics of N2O in vicinity of plant residues: a microsensor approach

植物殘駸附近 N2O 的動力學:一種微傳感器方法

來源:Plant and Soil through Springer Editorial system 1/28/2021

1. 摘要核心內容

本研究通過丹麥Unisense電化學微傳感器(N?O-100/OX-100)首次實現了植物殘體分解微環境中N?O的原位監測:

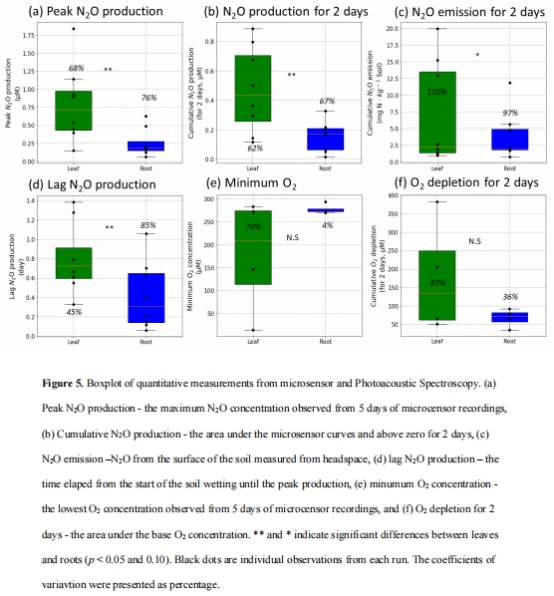

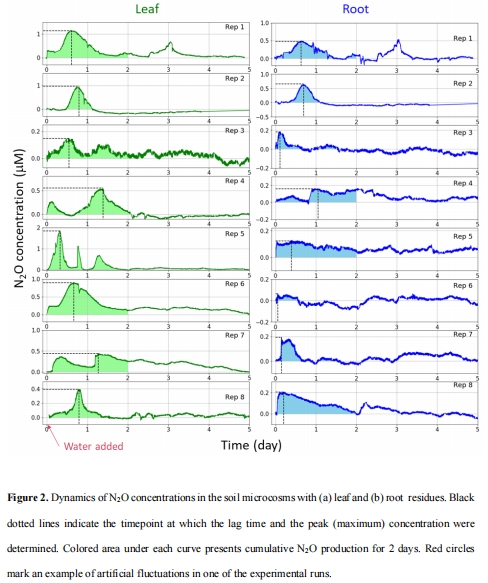

時間動態:柳枝稷葉和根殘體附近N?O在濕潤后0-12小時內開始產生,葉殘體峰值更高(約0.6天達峰),但根殘體啟動更快(0.41天 vs 葉0.92天)(圖5)。

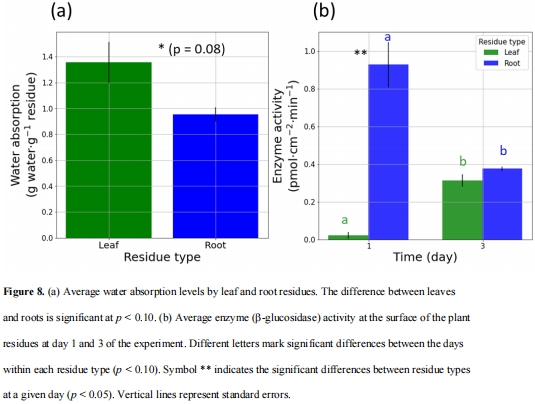

機制差異:葉殘體因更高氮含量(1.90% vs 根0.58%)和吸水量(1.4 g水/g生物量 vs 根1.0 g)導致N?O產量更高;根殘體因表面初始β-葡萄糖苷酶活性高40倍而啟動更快(圖8)。

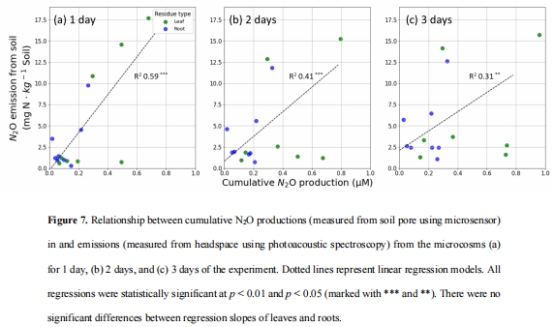

技術驗證:微傳感器測得的N?O產量與土壤整體排放量顯著正相關(R2>0.41),證實其在N?O熱點研究中的有效性(圖7)。

2. 研究目的

評估微傳感器性能:驗證電化學微傳感器在非飽和土壤中監測植物殘體附近微尺度N?O動態的能力。

解析熱點機制:揭示葉/根殘體附近N?O產生的時空動態差異及其驅動因素(O?消耗、殘體特性)。

量化關鍵參數:測定N?O產生起始時間、峰值時長、與O?消耗的關聯性。

3. 研究思路

實驗設計:

材料:柳枝稷葉與根殘體(完整片段)埋入1-2 mm土壤團聚體(48%孔隙水飽和度)。

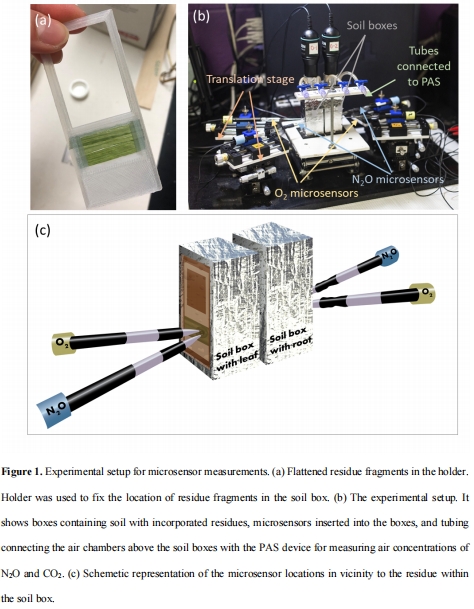

監測系統:定制土壤盒(8.7×9.4×3.3 cm3)內置殘體,Unisense微傳感器尖端定位距殘體表面<1 mm(圖1c)。

對照設置:無殘體土壤作對照。

多指標同步監測:

氣體動態:微傳感器每1分鐘記錄殘體附近O?/N?O濃度(持續5天)。

排放通量:光聲光譜(PAS)每日測量頂空N?O/CO?排放。

殘體特性:吸水能力、β-葡萄糖苷酶活性(酶譜法)、碳氮含量(元素分析)。

數據分析:采用混合模型分析殘體類型效應,回歸分析關聯微尺度與宏觀排放數據。

4. 關鍵數據及研究意義

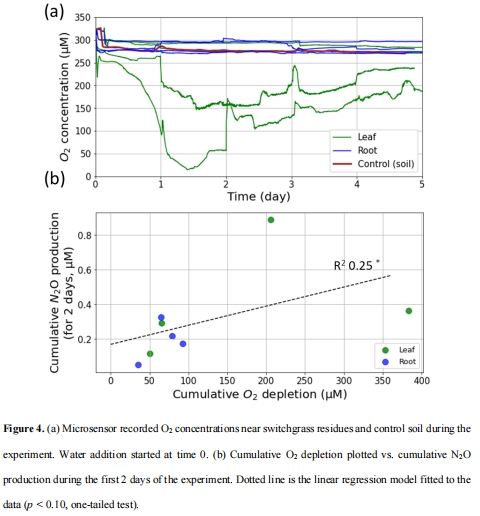

(1) 殘體附近O?/N?O動態(圖4-5)

數據來源:Unisense微傳感器連續監測。

發現:

O?在濕潤后12小時內驟降,葉殘體附近O?最低降至50-150 μM(圖4a)。

葉殘體附近N?O峰值濃度(120 μM)顯著高于根殘體(80 μM),累積產量高40%(圖5a-b)。

根殘體附近N?O產生滯后時間更短(0.41天 vs 葉0.92天)(圖5d)。

意義:首次揭示殘體類型通過O?消耗速率差異調控N?O產生時序。

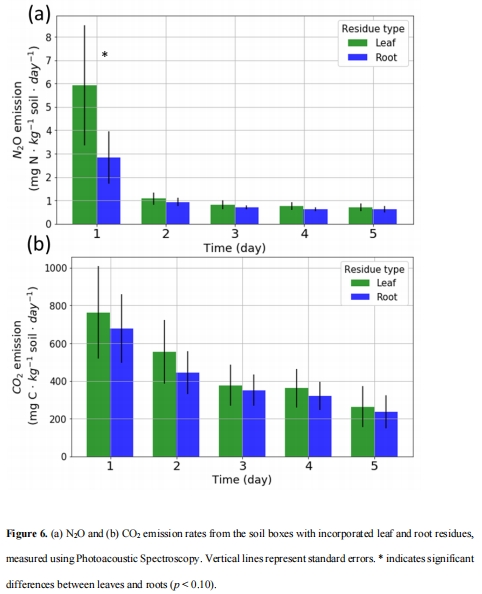

(2) N?O排放通量(圖6)

數據來源:光聲光譜(PAS)測量頂空氣體。

發現:

葉殘體處理首日N?O排放量顯著高于根殘體(p<0.10),第2日起差異消失(圖6a)。

CO?排放與N?O顯著正相關(R2=0.41-0.57),葉殘體相關性較弱。

意義:證實微尺度N?O產生驅動宏觀排放,但熱點貢獻隨濕化時間延長而減弱。

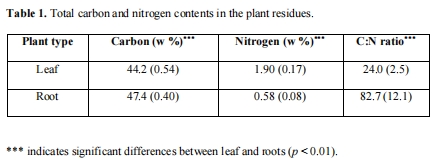

(3) 殘體特性(圖8,表1)

數據來源:吸水實驗、酶譜法、元素分析。

發現:

葉殘體吸水量比根高40%(1.4 vs 1.0 g水/g生物量)(圖8a)。

根殘體表面初始β-葡萄糖苷酶活性為葉的40倍,但第3天驟降(圖8b)。

葉殘體C:N比(24.0)顯著低于根(82.7),氮含量高3倍(表1)。

意義:闡明殘體理化特性(吸水性、酶活性、C:N比)是N?O產量差異的核心驅動因子。

5. 核心結論

微傳感器有效性:Unisense微傳感器成功捕捉到殘體附近O?/N?O的毫米級動態,為N?O熱點研究提供新工具。

殘體類型差異:

葉殘體:高氮含量+強吸水性→低O?環境→N?O產量高但啟動慢。

根殘體:高初始酶活性→快速分解→N?O啟動快但產量低。

時間尺度:N?O熱點壽命短(峰值在0.6天,2天后顯著下降),貢獻集中于濕化初期。

應用意義:農業管理中需區分殘體類型——葉殘體需控制埋深以減少厭氧微區,根殘體需關注快速分解階段的N?O減排。

6. 丹麥Unisense電極數據的詳細解讀

技術原理與方法

設備型號:Unisense N?O-100/OX-100微傳感器(尖端直徑100 μm)。

實驗設計:

兩點校準(O?傳感器:0 μM無氧溶液/283 μM空氣飽和水;N?O傳感器:0-100 μM梯度溶液)。

土壤盒內精確定位(傳感器尖端距殘體表面<1 mm)。

秒級分辨率連續記錄(1 Hz采樣率)。

關鍵發現與意義

毫米級動態捕捉:

O?消耗與N?O產生的同步性:O?驟降(12小時內)與N?O上升幾乎同步(圖4a),證實局部缺氧觸發反硝化。

殘體邊界效應:葉殘體附近觀測到O?二次下降(50-150 μM),與高吸水導致的微區水飽和直接相關(圖4a)。

→ 意義:揭示殘體物理特性(如葉表蠟質層)通過調控水膜厚度影響O?擴散。

技術優勢與局限:

優勢:

高時空分辨率:首次量化殘體表面N?O產生速率(如葉殘體峰值120 μM)。

原位非破壞:避免傳統破壞性采樣對微環境的干擾。

局限:

探頭位置敏感性:傳感器尖端位于水相/氣相對數據影響大(如根殘體數據變異大)。

背景噪聲:低濃度時出現同步波動(圖2),需優化濾波算法。

理論突破:

推翻“均質混合”假設:傳統研究使用粉碎殘體混合土壤,本研究通過完整殘體證明空間異質性是熱點形成核心(如酶活性在殘體表面聚集)。

修正“飽和土壤主導”認知:在非飽和土壤(48%孔隙水飽和度)中成功監測N?O熱點,證實氣/水界面微環境的關鍵作用。

應用價值

農業減排:指導殘體管理——深埋高氮葉殘體以延緩分解,淺埋根殘體利用好氧過程減排。

模型優化:為土壤生物地球化學模型提供毫米級過程參數(如N?O產生滯后時間、峰值持續時間)。

技術拓展:驗證微傳感器在復雜孔隙介質中的適用性,推動其在根際、生物膜等微環境研究中的應用。

總結

本研究通過Unisense微傳感器技術首次解析植物殘體分解微環境中N?O的動態產生機制:

葉殘體:高氮+強吸水→低O?微區→延遲但高強度的N?O產生(峰值120 μM)。

根殘體:高初始酶活性→快速啟動N?O產生(0.41天)但產量較低。

丹麥Unisense電極的毫米級分辨率和原位監測能力為土壤N?O熱點研究提供了不可替代的技術路徑,其揭示的時空動態規律為農業減排策略提供了微觀尺度理論依據。

根);(b) β-葡萄糖苷酶活性動態(根殘體初始活性為葉的40倍)。'>