熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Nitrous oxide emission from full-scale municipal aerobic granular sludge

全尺寸市政好氧顆粒污泥排放的一氧化二氮

來源:Water Research 198 (2021) 117159

一、摘要概述

本研究通過 7個月連續監測 荷蘭Dinxperlo污水處理廠全規模好氧顆粒污泥(AGS)工藝(Nereda®反應器)的N?O排放,發現:

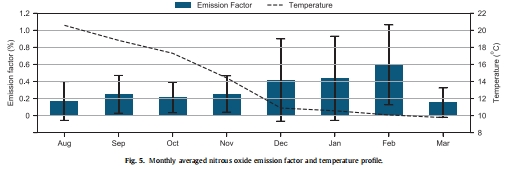

平均排放因子:0.33%(即0.33%的進水總氮以N?O形式排放),年排放因子估值為0.25%-0.30%(圖5)。

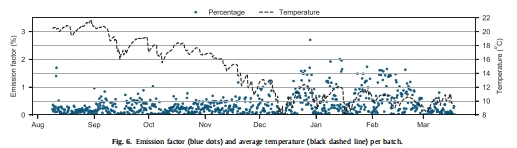

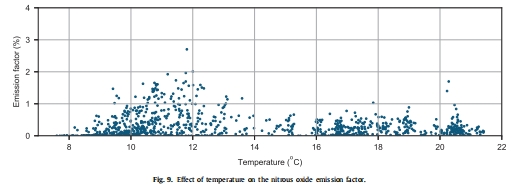

季節影響:冬季低溫(<14°C)時排放因子變異性增大(最高達2.5%),夏季穩定在0-0.5%(圖6,9)。

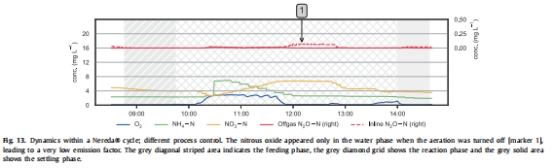

工藝調控效應:調整工藝控制策略(如固定DO設定值)可使排放因子降至0.15%(圖13)。

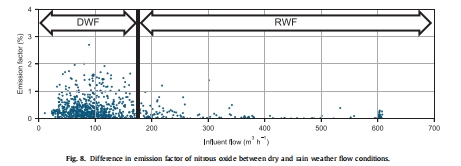

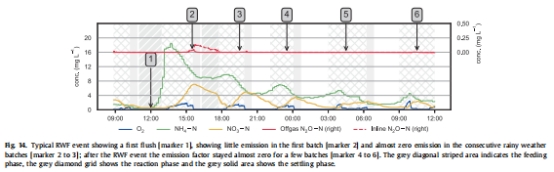

雨水事件影響:雨天流量(RWF)下排放因子降至0.09%,且后續干天流量(DWF)批次排放持續降低(圖8,14)。

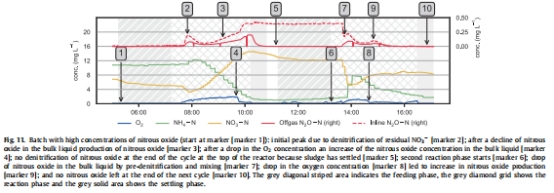

技術亮點:結合 液相N?O傳感器(Unisense) 與尾氣分析,首次揭示AGS工藝中N?O動態產生/消耗機制(圖11)。

二、研究目的

量化排放:測定全規模AGS工藝的長期N?O排放因子(引言)。

關鍵因素解析:探究溫度、雨水事件、工藝控制對N?O排放的影響(4.2-4.4節)。

機制驗證:明確硝化/反硝化路徑對N?O生成的貢獻(4.3節)。

工藝優化:提出低N?O排放的運行策略(4.4節)。

三、研究思路

1. 監測對象與周期

地點:荷蘭Dinxperlo污水處理廠(3座Nereda®反應器,處理規模11,000 p.e.)。

周期:2017年8月-2018年3月(7個月)。

目標反應器:Reactor #1(圖1)。

2. 雙軌監測技術

液相N?O:Unisense微傳感器(浸沒式,實時監測溶解態N?O,分辨率0.01 μM)(2.2節)。

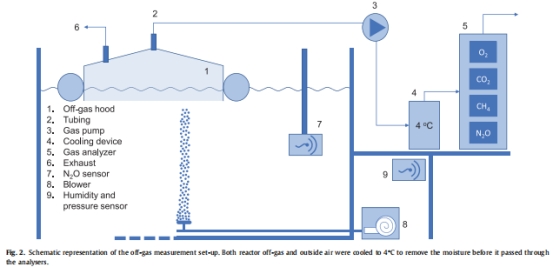

氣相N?O:浮動集氣罩+氣體分析儀(測量尾氣N?O)(圖2)。

輔助參數:DO、NH??、NO??、PO?3?在線監測(2.4節),粒度分布(2.3節)。

3. 數據分析方法

排放因子計算:

EF=CTN,i?VbatchMN2O

其中 MN2O為N?O排放質量(mg-N),CTN,i為進水總氮濃度(mg/L),Vbatch為批次體積(m3)(2.6節)。

同步硝化/反硝化(SND)效率:公式(3)(2.7節)。

四、關鍵數據及研究意義

1. 排放因子動態(圖5-6)

數據來源:7個月連續監測(1,043批次)。

結果:

月均排放因子0.33%,單批次范圍0.02%-1.58%。

溫度<14°C時變異性顯著增加(冬季最高2.5%)。

意義:首次證實AGS工藝N?O排放低于傳統序批式反應器(SBR)(對比圖15),推翻“SBR必然高排放”認知。

2. 雨水事件效應(圖8,14)

數據來源:RWF(雨天流量)與DWF(干天流量)批次對比。

結果:

RWF批次排放因子0.09%(顯著低于DWF的0.40%)。

雨水事件后DWF批次排放持續降低(“首沖效應”提升污泥負荷)。

意義:雨水稀釋與負荷變化可抑制N?O生成,為暴雨期工藝優化提供依據。

3. 工藝控制優化(圖12-13)

數據來源:DO調控實驗(冬季)。

結果:

固定DO設定值(2.5 mg/L)+后反硝化階段 → 排放因子降至0.15%。

DO <1 mg/L時N?O產量激增(圖12)。

意義:揭示DO控制是減排關鍵,提出“分段曝氣+后反硝化”策略。

4. 溫度敏感性(圖9)

數據來源:溫度與排放因子關聯分析。

結果:溫度<14°C時排放因子變異性增大(0-2.5%)。

意義:冬季需強化工藝控制以穩定減排。

五、結論

排放水平:AGS工藝N?O排放因子(0.33%)低于傳統SBR(通常>1%),與高效連續流工藝相當。

核心影響因素:

溫度:低溫增加排放不確定性(需冬季專屬控制策略)。

DO控制:維持DO>1 mg/L并添加后反硝化階段可減排50%以上。

雨水效應:雨水事件可短期抑制排放,但需關注后續負荷沖擊。

工藝優勢:AGS的推流式進水設計限制碳源與硝酸鹽接觸,從源頭抑制N?O生成(對比傳統SBR)。

六、丹麥Unisense電極數據的深度解讀

1. 技術原理與部署

原位監測:電極浸沒于反應器液相(水深1m),每秒采集電流信號轉換為N?O濃度(2.2節)。

獨特優勢:捕捉 非曝氣階段(厭氧/缺氧)N?O動態,彌補尾氣監測盲區。

2. 關鍵發現與意義

動態消耗機制(圖11):

曝氣停止后(標記1),溶解態N?O被迅速消耗(速率達1 mg N?O-N/L/h)。

意義:證實反硝化菌可充當N?O“匯”,20分鐘缺氧足以清除液相N?O。

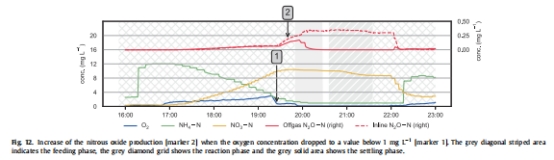

DO臨界閾值(圖12):

DO <1 mg/L時液相N?O濃度驟升(標記2)。

意義:明確DO控制閾值(>1 mg/L),為實時調控提供依據。

工藝控制驗證(圖13):

固定DO策略下,液相N?O始終<0.3 mg/L。

意義:直接驗證工藝優化的減排效果,支持決策調整。

3. 行業貢獻

機制解析:揭示非曝氣階段N?O產生/消耗動態,闡明反硝化菌的“匯”功能。

工藝優化:為“分段曝氣+后反硝化”策略提供數據支撐,推動低碳污水處理。

監測技術革新:證明液相傳感器比尾氣監測更適用于工藝調控(尤其非曝氣階段)。

總結

本研究通過Unisense電極首次揭示:AGS工藝中N?O排放主要源于DO失控(<1 mg/L),而反硝化菌可高效消耗液相N?O。通過優化工藝控制(固定DO+后反硝化),排放因子可降至0.15%。該發現為污水處理廠提供可落地的減排策略:

冬季:采用固定DO設定值(>1 mg/L)并增加后反硝化階段。

監測升級:優先部署液相N?O傳感器,實時捕捉非曝氣階段動態。

雨水管理:利用“首沖效應”降低后續批次排放,但需警惕負荷沖擊風險。