熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

N2O generation via nitritation at different volumetric oxygen transfer levels in partial nitritation-anammox process

在部分硝化-厭氧氨氧化法中,通過不同體積氧轉移水平的硝化生成 N2O

來源:Journal of Cleaner Production 293 (2021) 126104

一、摘要概述

本研究揭示了短程硝化-厭氧氨氧化(PN-A)工藝中,容積氧傳遞系數(KLa)對亞硝化過程產生N2O的影響機制:

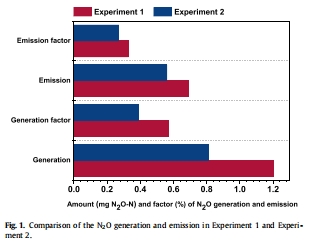

主導路徑:通過對比有無COD的實驗(Experiment 1 vs 2),證實亞硝化(nitritation)是PN-A系統中N2O生成的主要途徑(貢獻率>69%),而非異養反硝化(圖1)。

KLa的調控作用:

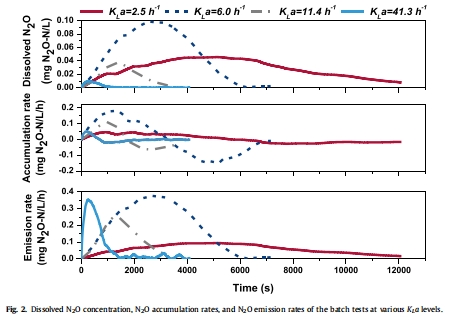

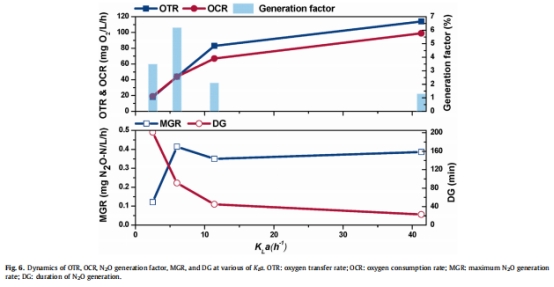

低KLa(2.5–6.0 h?1):氧傳遞受限時,最大N2O生成速率(MGR)從0.121升至0.414 mg N2O-N/L/h,N2O生成因子(負荷占比)從3.5%升至6.2%(圖3)。

高KLa(11.4–41.3 h?1):亞硝化活性受限時,MGR降至0.35–0.386 mg N2O-N/L/h,生成因子降至1.3–2.0%(圖3)。

動態響應:N2O生成持續時間(DG)隨KLa升高而縮短(201 min→23 min),表明高氧傳遞速率加速反應進程。

二、研究目的

路徑識別:明確PN-A系統中N2O生成的主導路徑(亞硝化 vs 異養反硝化)(引言)。

機制解析:探究KLa如何通過調控氧傳遞速率(OTR)與亞硝化活性影響N2O生成(目標2)。

減排策略:基于KLa與限制因子關系,提出N2O減排方案(目標3)。

三、研究思路

采用 多尺度實驗設計:

1. 路徑驗證(原位實驗)

Experiment 1:正常進水(COD/N=1/3),監測N2O生成(亞硝化+異養反硝化)。

Experiment 2:無COD進水,僅亞硝化路徑貢獻N2O。

關鍵數據:無COD時N2O生成占比0.39%(氮負荷),證實亞硝化主導(圖1)。

2. KLa影響研究(離體批次實驗)

KLa調控:通過搖床轉速(122–200 stroke/min)控制KLa(2.5–41.3 h?1)(方法2.3)。

動態監測:

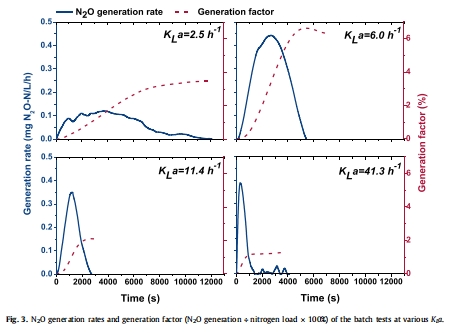

N2O:溶解N2O濃度、積累速率(Ra)、排放速率(Re)、生成速率(Rg)(圖2)。

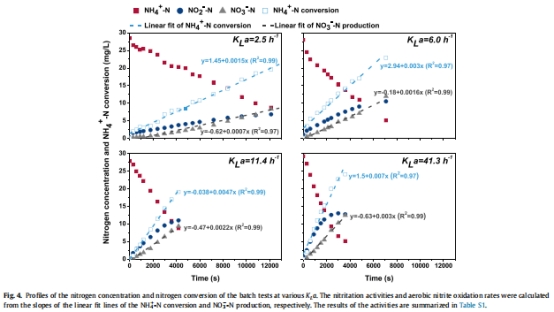

氮轉化:NH4+-N、NO2--N、NO3--N濃度及亞硝化速率(圖4)。

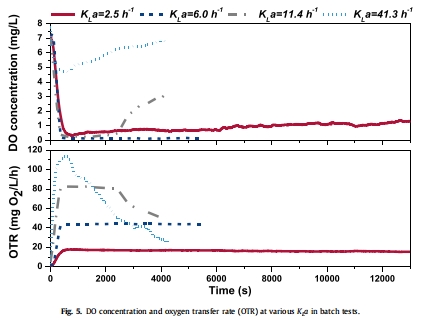

氧動力學:溶解氧(DO)、OTR、耗氧速率(OCR)(圖5)。

3. 數據分析

參數定義:MGR(最大生成速率)、DG(生成持續時間)、生成因子(N2O/氮負荷×100%)。

限制因子判定:OTR < OCR(氧傳遞受限)vs OTR > OCR(亞硝化活性受限)(圖6)。

四、關鍵數據及研究意義

1. N2O生成動態(圖2)

數據來源:溶解N2O濃度實時監測(Unisense微傳感器)。

結果:

KLa=2.5 h?1時,N2O峰值0.046 mg/L(86 min);KLa=6.0 h?1時峰值升至0.099 mg/L(44 min)。

KLa>11.4 h?1時峰值顯著降低(0.009 mg/L)。

意義:首次揭示KLa對N2O生成峰值的非線性影響,為曝氣優化提供依據。

2. MGR與生成因子(圖3)

數據來源:Rg積分計算生成量(公式2)。

結果:

低KLa(氧傳遞受限):MGR↑140%,生成因子↑77%。

高KLa(亞硝化活性受限):MGR↓15%,生成因子↓68%。

意義:明確KLa的“雙刃劍”效應——低值加劇、高值抑制N2O排放。

3. 亞硝化活性與氧傳遞(圖4, 5)

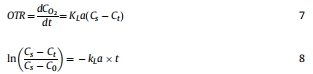

數據來源:NH4+-N線性消耗斜率(亞硝化速率)、DO及OTR計算(公式7-9)。

結果:

KLa=41.3 h?1時亞硝化速率(25.2 mg N/L/h)較2.5 h?1(4.7 mg N/L/h)提升5.4倍。

OTR > OCR時,DO穩定(>1.3 mg/L),N2O生成受抑。

意義:量化亞硝化活性與氧傳遞的競爭關系,解釋N2O生成閾值。

4. 限制因子轉換(圖6)

數據來源:OTR與OCR差值。

結果:KLa=6.0 h?1為臨界點(OTR≈OCR),高于此值亞硝化活性轉為限制因子。

意義:提出“限制因子轉換”概念,為PN-A系統曝氣控制提供理論邊界。

五、結論

路徑主導性:亞硝化是PN-A系統N2O生成的主要路徑(無COD時貢獻率>69%)。

KLa的雙重效應:

低KLa(氧傳遞受限):促進N2O生成(MGR↑,生成因子↑)。

高KLa(亞硝化活性受限):抑制N2O生成(生成因子↓至1.3%)。

動態機制:高KLa縮短DG,加速反應進程但降低累積排放。

減排策略:

優先采用高KLa(>11.4 h?1)使亞硝化活性成為限制因子。

次選方案:控制生物量濃度或采用漸進式進水維持低亞硝化活性。

六、丹麥Unisense電極數據的深度解讀

1. 技術原理與創新應用

原位監測:采用N2O-500微傳感器(檢測限0.1–500 μmol/L)實時記錄溶解N2O濃度(方法2.4)。

動態計算:

生成速率(Rg):Rg = Ra + Re(積累速率+排放速率)(公式1)。

排放速率(Re):基于K值(N2O傳遞系數)與亨利定律計算(公式5)。

2. 關鍵結果與意義

精準量化排放(圖2):

測得K值范圍:-5.73×10??至-0.0105 s?1(搖速122–200 stroke/min)。

結合溶解濃度,計算氣相排放量(公式6),如KLa=6.0 h?1時排放峰值0.377 mg N2O-N/L/h。

揭示瞬態過程:

曝氣間歇期Re趨近于零,曝氣期因氣提效應驟升,捕捉到傳統方法遺漏的瞬時排放峰值。

機制關聯:

驗證高KLa下OTR > OCR(圖5),直接關聯氧傳遞與亞硝化活性的平衡。

3. 研究價值

高分辨率監測:秒級數據(5 s/點)揭示N2O生成的瞬態波動,避免離線采樣的信息損失。

氣液分配量化:通過亨利常數(HccN2O=0.69)精準分離液相積累與氣相排放,為全球N2O排放清單提供地下水源數據。

工程指導:實時反饋優化曝氣策略,如高KLa下維持DO>1.3 mg/L可削減68% N2O排放。

總結

本研究通過Unisense電極實現N2O生成-排放的精準解耦,首次揭示KLa通過調控氧傳遞與亞硝化活性的平衡影響N2O排放。當KLa>11.4 h?1時,N2O生成因子可降至1.3%,為PN-A工藝的低碳運行提供關鍵技術參數。